감소하는 출생률 속, 국제결혼 활발

다문화 혼인 전년比 3,000건 증가

출생아 비중, 소폭 상승.. 전체 5.3%

국경을 넘어선 사랑이 다시 활발해지고 있습니다. 코로나 19 팬데믹 여파 속에 침체기를 면치 못했던 국제결혼이, 엔데믹 이후에는 상황이 달라졌습니다. 전체 혼인에서 다문화 결혼이 차지하는 비중이 13년 만에 가장 높은 수준을 보였습니다. 외국인이 아내인 경우가 많고 부인 국적은 베트남 그리고 중국, 태국 순이었습니다.

저출생 흐름은 피하지 못해 출생아 수는 역대 최저를 보였습니다. 그래도 출생아 가운데 다문화 비중이 소폭 오름세를 기록했습니다. 출생아 20명 중 1명은 다문화 가정에서 태어난 것으로 나타났습니다.

7일 통계청이 발표한 ‘2023년 다문화 인구동태 통계’에 따르면 지난해 다문화 혼인이 2만 431건으로 전년보다 17.2% 증가한 것으로 집계됐습니다. 전체 혼인 중 다문화 혼인이 차지하는 비중은 10.6%로, 2010년 이후 13년 만에 가장 높은 수치를 보였습니다.

팬데믹이 횡행할 당시, 국제결혼 시장 타격은 컸습니다. 2015년 이후 꾸준히 증가해 2019년 10%를 넘겼던 다문화 혼인 비중이 코로나 사태로 국제 이동이 어려워지자 2020년 7.6%, 2021년 7.2%로 바닥을 쳤다가 2022년 9.1%로 회복되었고 지난해 10.6%로 다시 10%대로 복귀했습니다.

하지만 혼인 건수는 여전히 2019년(2만 4,700건) 수준에는 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.

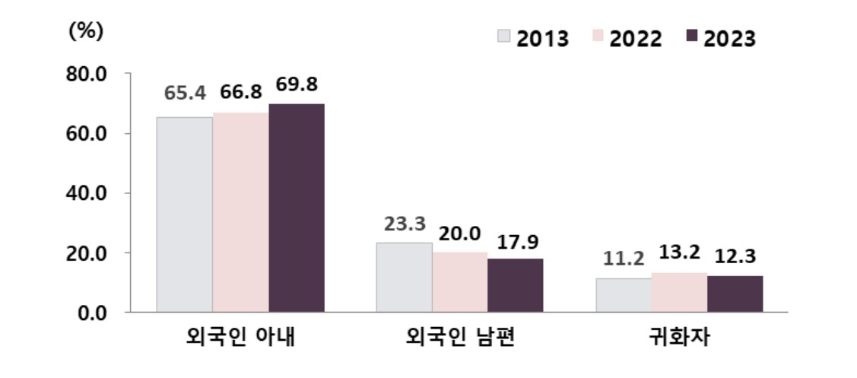

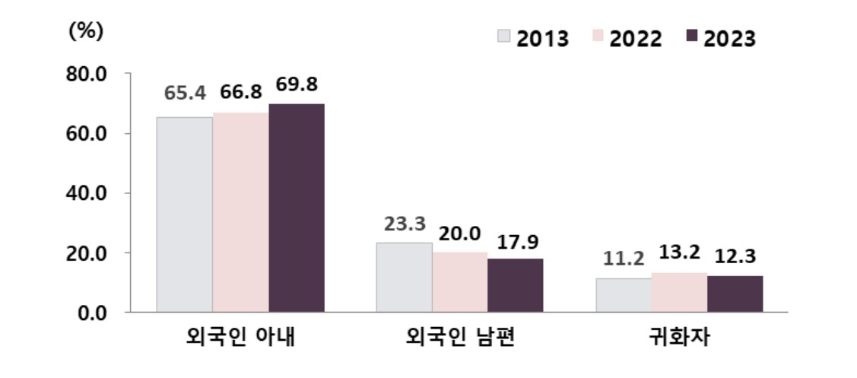

혼인 형태를 보면, 다문화 혼인 10건 중 7건(69.8%)이 한국 남성과 외국인 여성 간의 결혼으로 집계됐습니다. 한국 여성과 외국인 남성의 결혼은 17.9%, 귀화자와의 결혼이 12.3%를 차지했습니다.

전년 대비 외국인 남편은 5.2%, 귀화자는 8.9% 늘어난 반면 외국인 아내와의 혼인은 22.5%나 급증세를 보인 것도 특징으로 꼽혔습니다.

다문화 혼인 부부 가운데 남편의 평균 초혼 연령은 전년보다 0.6살 늘어난 37.2살, 아내는 0.4살 줄어든 29.5살로 나타났습니다.

외국인 여성과 결혼한 한국 남성 연령대는 45살 이상(33.2%)이 가장 많았습니다. 이어 30대 초반(18.6%), 40대 초반(17.0%) 순이었습니다.

나이 차가 10살 이상인 부부 비중은 38.1%로 전년 대비 3.1%p 늘었습니다.

외국인 남성과 결혼한 여성 연령대는 30대 초반 비중(23.6%)로 가장 많았고 20대 후반(22.6%)·30대 후반(15.2%)이 뒤를 이었습니다.

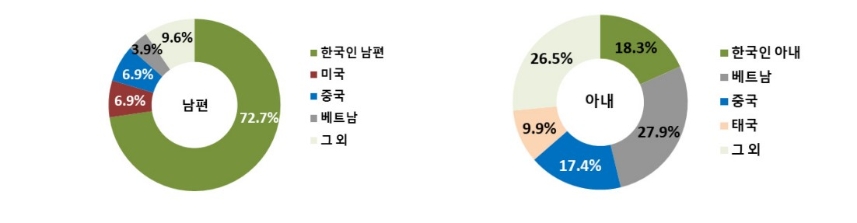

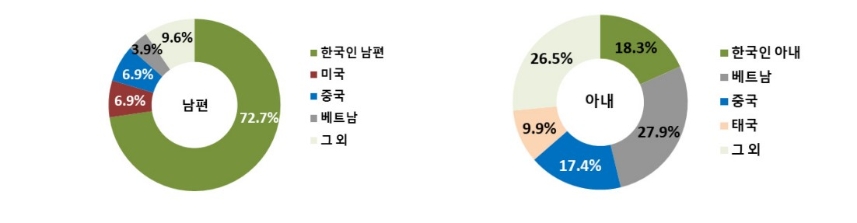

외국인이나 귀화자 아내의 출신 국적은 베트남(27.9%)이 가장 많습니다. 많게는 3명 중 1명 정도가 베트남 국적 부인이라는 얘기로도 해석됩니다. 다음이 중국(17.4%), 태국(9.9%) 순으로 나타났습니다. 중국과 베트남의 비중은 소폭 늘었으나 미국은 감소했습니다.

외국인 남편의 출신 국적은 중국(6.9%), 미국(6.9%), 베트남(3.9%) 순으로 집계됐습니다.

전년에 비해 남편의 경우 중국과 베트남 출신인 경우가 각각 0.4%p, 0.5%p씩 늘어난 반면 미국은 1.1%p 감소했고, 아내는 베트남 비중이 4.9%p 증가했고 중국과 태국 비중은 각각 0.4%p, 1.2%p씩 감소한 것으로 나타났습니다.

지방에서의 다문화 혼인 증가도 두드러졌습니다. 울산(43.2%), 광주(33.8%), 강원(29.2%) 등에서 증가율이 높았습니다. 지방에서도 국제결혼이 활발해지고 있음을 시사하는 대목으로, 다문화 사회로의 전환이 전국적인 양상으로 확대되고 있음을 보여주는 것으로 해석됩니다.

제주는 지난해 362건으로 전년(297건)보다 65건이 늘어 21.9%를 기록했습니다.

혼인 증가와 함께 다문화 이혼도 증가세로 나타났습니다. 지난해 다문화 이혼은 8,158건으로 전년 대비 3.9% 늘었고, 2011년 이후 처음 증가세로 기록됐습니다. 제주의 경우, 다문화 이혼은 130건으로 전년 대비 15.6% 감소세로 나타났습니다.

전체 이혼에서 다문화 이혼이 차지하는 비중은 8.8%로 다문화 이혼 남편의 평균 연령은 50.3살, 아내 41.3살이었습니다. 이들의 평균 결혼생활 기간은 10.1년으로, 혼인과 함께 안정적이지 않은 결혼생활의 현실을 보여줍니다.

통계청은 엔데믹으로 혼인 건수가 급증하면서 이혼 건도 함께 늘어난 것으로 분석했습니다.

다문화 이혼 가정의 평균 결혼생활 기간은 10.1년으로 집계됐습니다.

저출생 기조가 다문화 가정에도 영향을 미치면서 다문화 출생률 역시 감소세를 보였습니다. 2023년 다문화 출생아는 1만 2,150명으로 전년 대비 3.0% 줄었습니다. 전체 출생아 23만여 명 가운데 다문화 출생의 비중은 5.3%로 전년에 비해 0.3%p 늘었습니다.

제주는 197명으로 전년(225명) 대비 12.7% 줄면서 전국 평균보다 더 큰 감소 폭을 보였습니다.

평균 출산연령은 32.6살로 전년에 비해 0.2살 늘었습니다. 30대 초반이 35.6%로 가장 많고 30대 후반 28.2%, 20대 후반 19.5% 순이었습니다. 다문화 부모의 출산까지의 결혼생활 기간은 4.1년으로 전년과 비슷했습니다. 첫째아까지 2.9년, 둘째아 5.0년, 셋째아 이상이 6.7년이 걸렸습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

다문화 혼인 전년比 3,000건 증가

출생아 비중, 소폭 상승.. 전체 5.3%

국경을 넘어선 사랑이 다시 활발해지고 있습니다. 코로나 19 팬데믹 여파 속에 침체기를 면치 못했던 국제결혼이, 엔데믹 이후에는 상황이 달라졌습니다. 전체 혼인에서 다문화 결혼이 차지하는 비중이 13년 만에 가장 높은 수준을 보였습니다. 외국인이 아내인 경우가 많고 부인 국적은 베트남 그리고 중국, 태국 순이었습니다.

저출생 흐름은 피하지 못해 출생아 수는 역대 최저를 보였습니다. 그래도 출생아 가운데 다문화 비중이 소폭 오름세를 기록했습니다. 출생아 20명 중 1명은 다문화 가정에서 태어난 것으로 나타났습니다.

7일 통계청이 발표한 ‘2023년 다문화 인구동태 통계’에 따르면 지난해 다문화 혼인이 2만 431건으로 전년보다 17.2% 증가한 것으로 집계됐습니다. 전체 혼인 중 다문화 혼인이 차지하는 비중은 10.6%로, 2010년 이후 13년 만에 가장 높은 수치를 보였습니다.

팬데믹이 횡행할 당시, 국제결혼 시장 타격은 컸습니다. 2015년 이후 꾸준히 증가해 2019년 10%를 넘겼던 다문화 혼인 비중이 코로나 사태로 국제 이동이 어려워지자 2020년 7.6%, 2021년 7.2%로 바닥을 쳤다가 2022년 9.1%로 회복되었고 지난해 10.6%로 다시 10%대로 복귀했습니다.

하지만 혼인 건수는 여전히 2019년(2만 4,700건) 수준에는 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.

다문화 혼인 유형별 비중(2013년, 2022년, 2023년. 통계청 제공)

혼인 형태를 보면, 다문화 혼인 10건 중 7건(69.8%)이 한국 남성과 외국인 여성 간의 결혼으로 집계됐습니다. 한국 여성과 외국인 남성의 결혼은 17.9%, 귀화자와의 결혼이 12.3%를 차지했습니다.

전년 대비 외국인 남편은 5.2%, 귀화자는 8.9% 늘어난 반면 외국인 아내와의 혼인은 22.5%나 급증세를 보인 것도 특징으로 꼽혔습니다.

다문화 혼인 부부 가운데 남편의 평균 초혼 연령은 전년보다 0.6살 늘어난 37.2살, 아내는 0.4살 줄어든 29.5살로 나타났습니다.

외국인 여성과 결혼한 한국 남성 연령대는 45살 이상(33.2%)이 가장 많았습니다. 이어 30대 초반(18.6%), 40대 초반(17.0%) 순이었습니다.

나이 차가 10살 이상인 부부 비중은 38.1%로 전년 대비 3.1%p 늘었습니다.

외국인 남성과 결혼한 여성 연령대는 30대 초반 비중(23.6%)로 가장 많았고 20대 후반(22.6%)·30대 후반(15.2%)이 뒤를 이었습니다.

출신 국적별 혼인 비중 (2023년. 통계청 제공)

외국인이나 귀화자 아내의 출신 국적은 베트남(27.9%)이 가장 많습니다. 많게는 3명 중 1명 정도가 베트남 국적 부인이라는 얘기로도 해석됩니다. 다음이 중국(17.4%), 태국(9.9%) 순으로 나타났습니다. 중국과 베트남의 비중은 소폭 늘었으나 미국은 감소했습니다.

외국인 남편의 출신 국적은 중국(6.9%), 미국(6.9%), 베트남(3.9%) 순으로 집계됐습니다.

전년에 비해 남편의 경우 중국과 베트남 출신인 경우가 각각 0.4%p, 0.5%p씩 늘어난 반면 미국은 1.1%p 감소했고, 아내는 베트남 비중이 4.9%p 증가했고 중국과 태국 비중은 각각 0.4%p, 1.2%p씩 감소한 것으로 나타났습니다.

지방에서의 다문화 혼인 증가도 두드러졌습니다. 울산(43.2%), 광주(33.8%), 강원(29.2%) 등에서 증가율이 높았습니다. 지방에서도 국제결혼이 활발해지고 있음을 시사하는 대목으로, 다문화 사회로의 전환이 전국적인 양상으로 확대되고 있음을 보여주는 것으로 해석됩니다.

제주는 지난해 362건으로 전년(297건)보다 65건이 늘어 21.9%를 기록했습니다.

혼인 증가와 함께 다문화 이혼도 증가세로 나타났습니다. 지난해 다문화 이혼은 8,158건으로 전년 대비 3.9% 늘었고, 2011년 이후 처음 증가세로 기록됐습니다. 제주의 경우, 다문화 이혼은 130건으로 전년 대비 15.6% 감소세로 나타났습니다.

전체 이혼에서 다문화 이혼이 차지하는 비중은 8.8%로 다문화 이혼 남편의 평균 연령은 50.3살, 아내 41.3살이었습니다. 이들의 평균 결혼생활 기간은 10.1년으로, 혼인과 함께 안정적이지 않은 결혼생활의 현실을 보여줍니다.

통계청은 엔데믹으로 혼인 건수가 급증하면서 이혼 건도 함께 늘어난 것으로 분석했습니다.

다문화 이혼 가정의 평균 결혼생활 기간은 10.1년으로 집계됐습니다.

저출생 기조가 다문화 가정에도 영향을 미치면서 다문화 출생률 역시 감소세를 보였습니다. 2023년 다문화 출생아는 1만 2,150명으로 전년 대비 3.0% 줄었습니다. 전체 출생아 23만여 명 가운데 다문화 출생의 비중은 5.3%로 전년에 비해 0.3%p 늘었습니다.

제주는 197명으로 전년(225명) 대비 12.7% 줄면서 전국 평균보다 더 큰 감소 폭을 보였습니다.

평균 출산연령은 32.6살로 전년에 비해 0.2살 늘었습니다. 30대 초반이 35.6%로 가장 많고 30대 후반 28.2%, 20대 후반 19.5% 순이었습니다. 다문화 부모의 출산까지의 결혼생활 기간은 4.1년으로 전년과 비슷했습니다. 첫째아까지 2.9년, 둘째아 5.0년, 셋째아 이상이 6.7년이 걸렸습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>