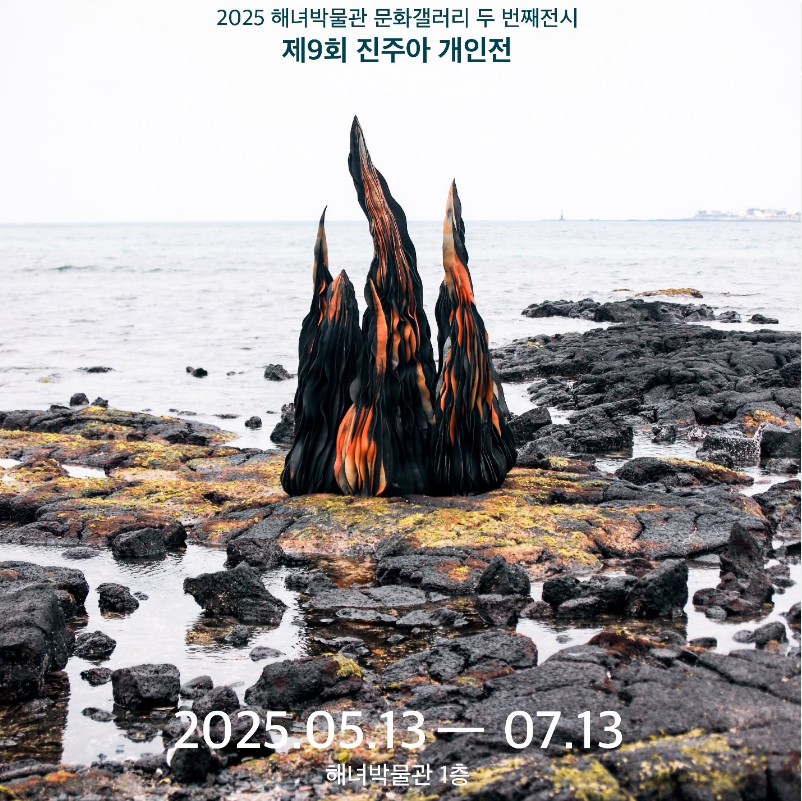

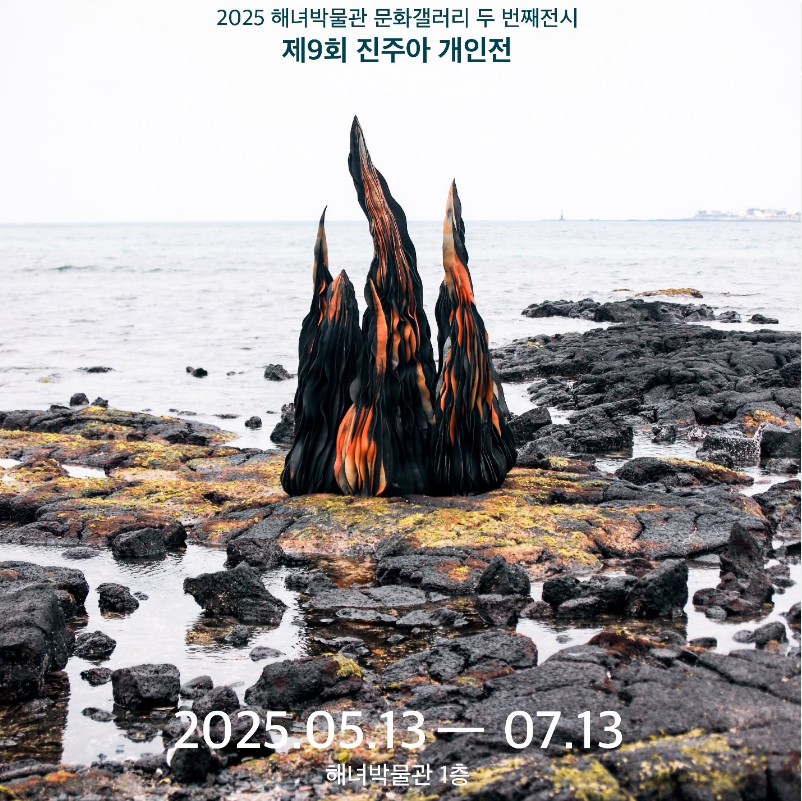

진주아 작가 제9회 개인전 ‘Becoming-With’

13일부터 7월 13일까지 제주 해녀박물관

# 숨을 쉰다고 살아 있는 것일까. 움직인다고 존재하는 걸까.

진짜 살아 있음과 그렇지 않음 사이에는 과연 어떤 선(線)이 존재하는가.

돌멩이 하나, 벗어둔 옷가지의 주름, 오래된 연장의 표면에서 시작된 질문은 비(非)유기적인 사물들이 미세하게 떨며 깨어나는 장면으로 우리를 데려갑니다.

여기서 조각은 감각이고, 물질은 잔해가 아닌 기억이며, 사물은 대상이 아니라 응답하고 변화하는 또 하나의 생명입니다.

그리고 그 순간, 우리는 묻게 됩니다.

“나는, 지금, 살아 있는가?”

13일부터 제주 해녀박물관 1층 문화갤러리에서 시작하는 진주아 작가의 아홉 번째 개인전 ‘Becoming-With’입니다.

유기적 생명과 비유기적 사물, 인간과 비인간이 서로 얽히며 생성해내는 존재의 감각을 조각 언어로 펼쳐 보이는 전시입니다.

■ ‘Becoming-With’.. “함께 되어가는 생명의 지층을 만나다”

전시 제목 ‘Becoming-With’는 세계적인 페미니즘 이론가이자 생물학자, 문화비평가인 도나 해러웨이(Donna J. Haraway)의 신유물론적 사유에서 비롯된 개념입니다.

저서 ‘When Species Meet(종과 종이 만날 때)’에서 인간과 인간 아닌 존재들이 공존하며 함께 ‘되어가는’ 과정을 삶의 윤리로 제안했습니다.

특히 해러웨이가 강조한 ‘반려종(companion species)’ 개념은, 이 전시가 탐색하는 핵심 사유의 중심축을 이룹니다.

‘반려’란 소유하거나 보호해야 할 대상이 아니라, 함께 살아가며 서로를 구성하고 변화시키는 존재, 즉 ‘응답 가능한 타자’입니다.

“내가 개를 만질 때, 나는 무엇을 만지는가?”라는 질문에서 출발한 이 철학은 인간 중심주의를 넘어서, 다종적 생태정치로 나아갑니다.

작가는 폐해녀복, 솜, 고철, 아크릴 등 이질적 재료를 결합해 이러한 존재 간의 상호성을 조각으로 구현합니다.

그 조각은 단지 형상이 아니라 감각이며, 시간성과 기억이 엉겨 있는 관계의 현장입니다-

■ “물질은 사라지지 않아.. 다만 다른 감각으로 돌아온다”

‘tentacle’ 연작은 인간의 사지처럼 뻗어 있는 형상이지만, 그 내부에는 마치 해초처럼, 혹은 촉수처럼 생명적 리듬과 감각의 잔물결이 숨 쉬고 있습니다.

사물들은 해체되고 다시 조립되며, 소멸과 생성의 경계를 넘나들며 되살아납니다.

기억과 감각, 시간의 층이 중첩된 존재로서, 물질은 다시 숨을 쉽니다.

물질은 더 이상 죽은 잔재가 아니라, 느리고도 섬세한 생명의 상태로 변이를 거듭합니다.

이 장면은 영국의 문학비평가 테리 이글턴(Terence Francis Eagleton)이 말한 유물론적 미학의 핵심과도 맞닿아 있습니다.

그는 “현실은 본질적으로 혼돈이며, 오직 미적 형상만이 실존을 정당화할 수 있다”고 말합니다.

예술은 질서 없는 세계에 응답하는 하나의 형식이자, 무질서 속에서 드러나는 감각의 윤리입니다.

작가는 이러한 사유를 조각의 감각으로 변주합니다.

이글턴이 말한 ‘혼돈에 대한 미적 응답’을 조형적으로 구현한 작업은, 조각이 더 이상 인간 감정의 투사물이 아니라 비인간적 사물성 자체가 예술의 주체로 떠오르는 현장임을 보여줍니다.

■ ‘흔적’의 미학에서 ‘공존’의 윤리로

2024년 개인전 ‘흔적의 조각-ing’에서 “삶의 파편들이 다시 해체되고, 그럼에도 삶은 계속된다”는 조형언어를 구축한 작가는, 이번 전시에서 그 흔적이 다른 존재들과의 공존을 위한 감각적 문법으로 확장될 수 있음을 보여줍니다.

작품 속 사물들은 더 이상 객체가 아닙니다.

시간과 기억, 감각과 재료가 서로에게 응답하며 구성해내는 ‘관계적 존재자’로 현현합니다.

조각은 더 이상 외형의 완성으로 귀결되지 않습니다.

그것은 생명과 비생명, 유기와 무기 사이를 오가며, 응답하는 존재들이 얽히고 흔들리는 하나의 살아 있는 과정입니다.

작가는 “살아 있는 모든 존재가 남긴 흔적을 따라가다 보면, 우리는 결국 이전과는 다른 세계를 마주하게 된다”라며 “인간이 자연의 주체가 아니라, 다른 존재들과 마찬가지로 동등한 하나의 사물로 인식될 때, 비로소 진정한 공존의 감각이 시작된다”라고 작업 배경을 전했습니다.

전시는 이러한 사유를 조각의 층위로 감각화하며, 그동안 비존재로 간주되던 사물들의 존재성과 감각성을 회복하는 과정을 예술의 윤리로 제시합니다.

■ “조각은, 삶의 본질을 묻는 언어다”

작가는 조각을 통해 존재의 본질을 묻습니다.

물질, 잊힌 잔해, 기억의 파편들이 어떻게 다시 생명이 되고, 어떻게 응답 가능한 존재로 전환되는지를 탐구합니다.

이 전시는 뚜렷한 정답을 제시하지 않습니다.

그러나 아주 조용히, 그리고 날카롭게 삶과 죽음, 인간과 사물, 중심과 주변의 경계에 선 우리를 흔들어 놓습니다.

예술이란 결국, 우리가 잊고 있던 감각을 다시 꺼내는 행위임을 이 조각들은 말 없이 증명합니다.

전시는 7월 13일까지 이어지며, 오프닝은 5월 17일 오후 4시에 열릴 예정입니다.

홍익대학교 미술대학원 조소과를 졸업한 작가는 2014년 첫 개인전 ‘멈추어야 비로소 보이는 것들’을 시작으로 ‘나는 집이 그립다’(2016), ‘해녀의 봄날’(2017), ‘Macroevolution’(2022), ‘흔적의 조각-ing’(2024) 등에서 물질과 존재의 경계를 조형언어로 탐색해왔습니다.

현재 제주조각가협회, 제주미술협회 회원으로 활동 중이며, 가인아트센터 대표를 맡고 있습니다.

2024년 화랑협회·JDC 공모전에서 장려상을 수상했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

13일부터 7월 13일까지 제주 해녀박물관

진주아 作 '잉여(surplus)'

# 숨을 쉰다고 살아 있는 것일까. 움직인다고 존재하는 걸까.

진짜 살아 있음과 그렇지 않음 사이에는 과연 어떤 선(線)이 존재하는가.

돌멩이 하나, 벗어둔 옷가지의 주름, 오래된 연장의 표면에서 시작된 질문은 비(非)유기적인 사물들이 미세하게 떨며 깨어나는 장면으로 우리를 데려갑니다.

여기서 조각은 감각이고, 물질은 잔해가 아닌 기억이며, 사물은 대상이 아니라 응답하고 변화하는 또 하나의 생명입니다.

그리고 그 순간, 우리는 묻게 됩니다.

“나는, 지금, 살아 있는가?”

13일부터 제주 해녀박물관 1층 문화갤러리에서 시작하는 진주아 작가의 아홉 번째 개인전 ‘Becoming-With’입니다.

유기적 생명과 비유기적 사물, 인간과 비인간이 서로 얽히며 생성해내는 존재의 감각을 조각 언어로 펼쳐 보이는 전시입니다.

진주아 作 '기다림(expect)'

■ ‘Becoming-With’.. “함께 되어가는 생명의 지층을 만나다”

전시 제목 ‘Becoming-With’는 세계적인 페미니즘 이론가이자 생물학자, 문화비평가인 도나 해러웨이(Donna J. Haraway)의 신유물론적 사유에서 비롯된 개념입니다.

저서 ‘When Species Meet(종과 종이 만날 때)’에서 인간과 인간 아닌 존재들이 공존하며 함께 ‘되어가는’ 과정을 삶의 윤리로 제안했습니다.

특히 해러웨이가 강조한 ‘반려종(companion species)’ 개념은, 이 전시가 탐색하는 핵심 사유의 중심축을 이룹니다.

‘반려’란 소유하거나 보호해야 할 대상이 아니라, 함께 살아가며 서로를 구성하고 변화시키는 존재, 즉 ‘응답 가능한 타자’입니다.

“내가 개를 만질 때, 나는 무엇을 만지는가?”라는 질문에서 출발한 이 철학은 인간 중심주의를 넘어서, 다종적 생태정치로 나아갑니다.

작가는 폐해녀복, 솜, 고철, 아크릴 등 이질적 재료를 결합해 이러한 존재 간의 상호성을 조각으로 구현합니다.

그 조각은 단지 형상이 아니라 감각이며, 시간성과 기억이 엉겨 있는 관계의 현장입니다-

■ “물질은 사라지지 않아.. 다만 다른 감각으로 돌아온다”

‘tentacle’ 연작은 인간의 사지처럼 뻗어 있는 형상이지만, 그 내부에는 마치 해초처럼, 혹은 촉수처럼 생명적 리듬과 감각의 잔물결이 숨 쉬고 있습니다.

사물들은 해체되고 다시 조립되며, 소멸과 생성의 경계를 넘나들며 되살아납니다.

기억과 감각, 시간의 층이 중첩된 존재로서, 물질은 다시 숨을 쉽니다.

물질은 더 이상 죽은 잔재가 아니라, 느리고도 섬세한 생명의 상태로 변이를 거듭합니다.

이 장면은 영국의 문학비평가 테리 이글턴(Terence Francis Eagleton)이 말한 유물론적 미학의 핵심과도 맞닿아 있습니다.

그는 “현실은 본질적으로 혼돈이며, 오직 미적 형상만이 실존을 정당화할 수 있다”고 말합니다.

예술은 질서 없는 세계에 응답하는 하나의 형식이자, 무질서 속에서 드러나는 감각의 윤리입니다.

작가는 이러한 사유를 조각의 감각으로 변주합니다.

이글턴이 말한 ‘혼돈에 대한 미적 응답’을 조형적으로 구현한 작업은, 조각이 더 이상 인간 감정의 투사물이 아니라 비인간적 사물성 자체가 예술의 주체로 떠오르는 현장임을 보여줍니다.

진주아 作 '그물'

■ ‘흔적’의 미학에서 ‘공존’의 윤리로

2024년 개인전 ‘흔적의 조각-ing’에서 “삶의 파편들이 다시 해체되고, 그럼에도 삶은 계속된다”는 조형언어를 구축한 작가는, 이번 전시에서 그 흔적이 다른 존재들과의 공존을 위한 감각적 문법으로 확장될 수 있음을 보여줍니다.

작품 속 사물들은 더 이상 객체가 아닙니다.

시간과 기억, 감각과 재료가 서로에게 응답하며 구성해내는 ‘관계적 존재자’로 현현합니다.

조각은 더 이상 외형의 완성으로 귀결되지 않습니다.

그것은 생명과 비생명, 유기와 무기 사이를 오가며, 응답하는 존재들이 얽히고 흔들리는 하나의 살아 있는 과정입니다.

작가는 “살아 있는 모든 존재가 남긴 흔적을 따라가다 보면, 우리는 결국 이전과는 다른 세계를 마주하게 된다”라며 “인간이 자연의 주체가 아니라, 다른 존재들과 마찬가지로 동등한 하나의 사물로 인식될 때, 비로소 진정한 공존의 감각이 시작된다”라고 작업 배경을 전했습니다.

전시는 이러한 사유를 조각의 층위로 감각화하며, 그동안 비존재로 간주되던 사물들의 존재성과 감각성을 회복하는 과정을 예술의 윤리로 제시합니다.

진주아 作 '부레(air bladder)'

■ “조각은, 삶의 본질을 묻는 언어다”

작가는 조각을 통해 존재의 본질을 묻습니다.

물질, 잊힌 잔해, 기억의 파편들이 어떻게 다시 생명이 되고, 어떻게 응답 가능한 존재로 전환되는지를 탐구합니다.

이 전시는 뚜렷한 정답을 제시하지 않습니다.

그러나 아주 조용히, 그리고 날카롭게 삶과 죽음, 인간과 사물, 중심과 주변의 경계에 선 우리를 흔들어 놓습니다.

예술이란 결국, 우리가 잊고 있던 감각을 다시 꺼내는 행위임을 이 조각들은 말 없이 증명합니다.

전시는 7월 13일까지 이어지며, 오프닝은 5월 17일 오후 4시에 열릴 예정입니다.

홍익대학교 미술대학원 조소과를 졸업한 작가는 2014년 첫 개인전 ‘멈추어야 비로소 보이는 것들’을 시작으로 ‘나는 집이 그립다’(2016), ‘해녀의 봄날’(2017), ‘Macroevolution’(2022), ‘흔적의 조각-ing’(2024) 등에서 물질과 존재의 경계를 조형언어로 탐색해왔습니다.

현재 제주조각가협회, 제주미술협회 회원으로 활동 중이며, 가인아트센터 대표를 맡고 있습니다.

2024년 화랑협회·JDC 공모전에서 장려상을 수상했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

- ∙︎ “이틀 만에 6만 쪽 심리, 믿으란 건가”.. 대법 ‘이재명 유죄’에 탄핵론 폭발

- ∙︎ "차기 교황 되고 싶다"더니 트럼프, 교황 옷 합성사진 올려

- ∙︎ 기억은 그림이 되어 돌아왔다.. 선흘 할망들의 붓질이 시작됐다 “그래서, 예술은 어떻게 태어나는가”

- ∙︎ APEC 제2차 고위관리회의 제주서 개막...장관급 등 국내외 3천여명 방문

- ∙︎ “부서져도 끌겠다” 김문수..“밀겠다” 한동훈, 보수의 두 문장

- ∙︎ “한동훈을 꺾은 이름, 김문수”.. 멱살 잡히던 도전자, 보수의 얼굴이 되다

- ∙︎ 국힘 대선후보 김문수 첫 일성 "이재명은 독재자"