“제주를 걷고, 생명을 새기고, 시간을 껴안는다”

플라스틱과 고인돌, 용천수와 곶자왈이 뒤얽힌…

홍진숙 22번째 개인전, 11~24일 제주시 돌담갤러리

# 설문대할망이 울고 있습니다.

그 눈물은 전설 속 슬픔이 아니라, 오늘의 비명이자 내일을 향한 예술의 기도입니다.

돌담 위로 쏟아지는 태양, 곶자왈을 흔드는 바람, 쓰레기더미에 잠긴 해변의 정적은 더 이상 ‘자연’이라는 풍경에 머물지 않습니다.

감각과 기억, 상실과 회복이 충돌하는 장소이며, 이곳에서 예술은 말보다 먼저 울음을 터뜨립니다.

‘Evergreen’은 상록의 생명력을 뜻함과 동시에, 지금 이 순간 사라지고 있는 이상향의 그림자를 담고 있습니다.

자연을 형상화하는 것을 넘어서, 인간이 잃어버린 자연의 언어를 예술로 되살리려는 조용하고 단단한 윤리적 선언입니다.

이러한 감각은 미국의 정치철학자 제인 베넷(Jane Bennett)의 ‘물질의 생기론(生氣論·vital materialism)’과도 깊이 연결됩니다.

베넷은 사물이나 물질이 그저 인간의 도구가 아니라, 스스로 생명력을 지닌 행위자로 존재한다고 주장합니다.

작가의 작업은 바로 그러한 ‘존재의 감각’을 되살리는 예술입니다.

화폭 위의 플라스틱과 돌, 숲과 물은 단순한 재현을 넘어, 고유한 생기를 품은 비인간 행위자로 등장합니다.

그들과의 관계 속에서 관람자는 잊고 지냈던 감각의 문턱에 다가섭니다. 그리고 마침내, 그 낯설고도 오래된 순간을 다시 만납니다.

11일, 제주시 중앙로에 위치한 돌담갤러리에서 홍진숙 작가의 스물두 번째 개인전 ‘에버그린(Evergreen)’이 막을 올립니다.

■ 설문대할망의 눈물, 신화에서 쓰레기로

전시실 입구를 막고 선 ‘설문대할망의 눈물’은 압도적인 침묵으로 관람객을 맞이합니다.

스티로폼, 플라스틱 부표, 해안 쓰레기로 구성된 이 정크아트는 한때 제주의 창조신으로 노래되던 설문대할망을 오늘이라는 시간대로 불러냅니다.

이 거인은 더 이상 섬을 만들지 않습니다. 쓰레기로 덮인 바다를 바라보며 울고 있을 뿐입니다.

작가는 “설문대할망은 지금도 우리 곁에 있지만, 우리가 그를 바라보는 눈은 더럽혀졌다”면서, 폐기물을 예술로 전환하는 이 작업이 “자연에 대한 통찰을 되살리는 의식과도 같다”고 말합니다.

관람객이 직접 코바늘로 뜬 생명꽃을 붙이는 이 설치는 감상의 대상에서 ‘감각의 주체’로 우리를 이끕니다.

쓰레기와 생명이 맞닿는 이 지점은, 인간과 자연의 경계를 허무는 새로운 층위의 생명성으로 재해석됩니다.

오염의 찌꺼기조차도 감응하는 존재로 새롭게 놓이고, 사라진 것들이 다시 말 걸 수 있는 장으로 변화합니다.

■ 곶자왈, 숨을 쉬는 시간의 숲을 만나다

작품 ‘상장머체’는 거대한 돌무더기와 뒤엉킨 나무줄기, 스며드는 햇살이 어우러진 곶자왈의 풍경을 그립니다.

엉켜붙은 뿌리들 속에서 우리는 나무가 아닌 ‘시간’으로서 풍경을 마주합니다.

작가이자 평론가인 현승의는 “곶자왈은 자연이 인간을 거부하지 않고 품어온 원시 풍경으로서 마지막 장소”라며, “작가의 화폭에선 그 숲이 ‘지층’처럼 감정을 품은 인식의 공간으로 드러난다”고 말합니다.

회화 속 공간은 묘사에만 그치지 않습니다. 자연이 스스로를 드러내는 자화상처럼 다가오며, 흙과 이끼, 바위와 빛의 결은 살아 있는 유기체의 감각기관처럼 반짝입니다.

관람자는 이 정서적 풍경 속에서, 내면의 감각과 기억을 다시 거슬러 깨닫게 됩니다.

■ 용천수, 생명의 문장으로 흐르다

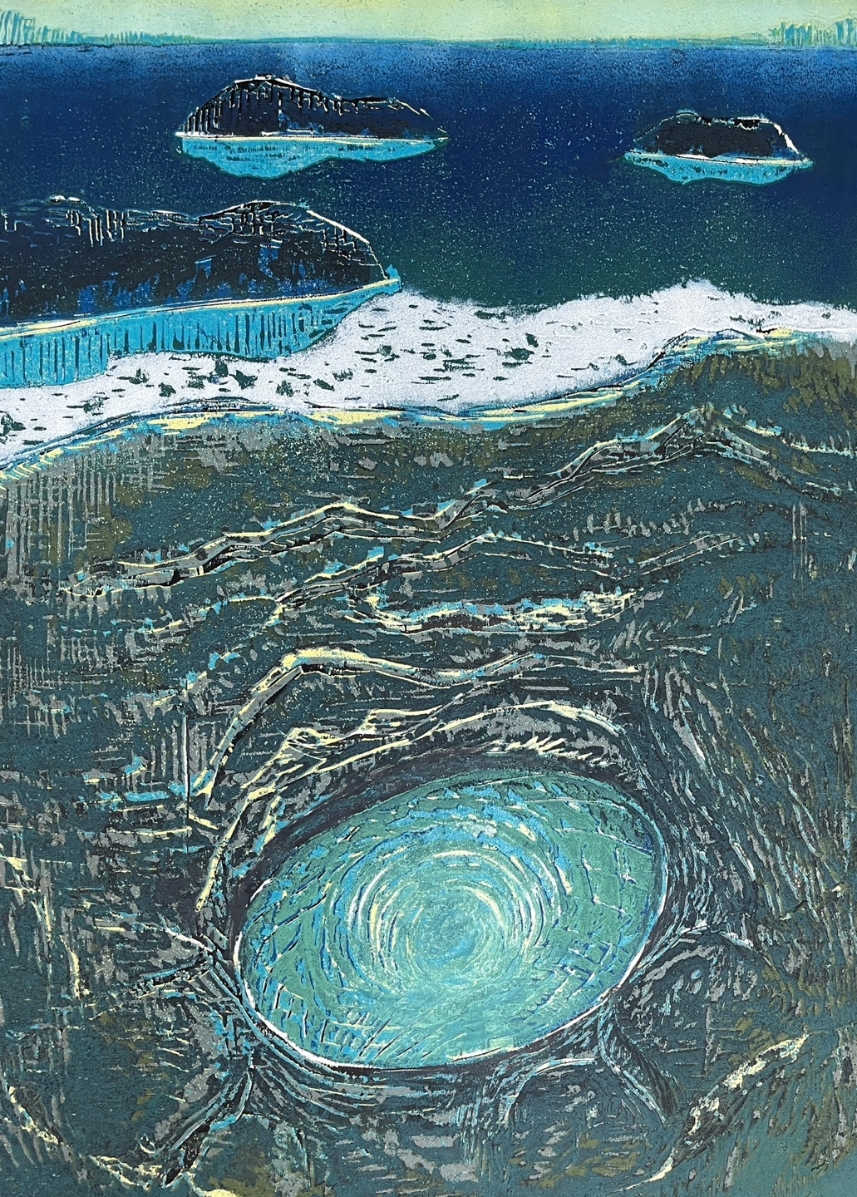

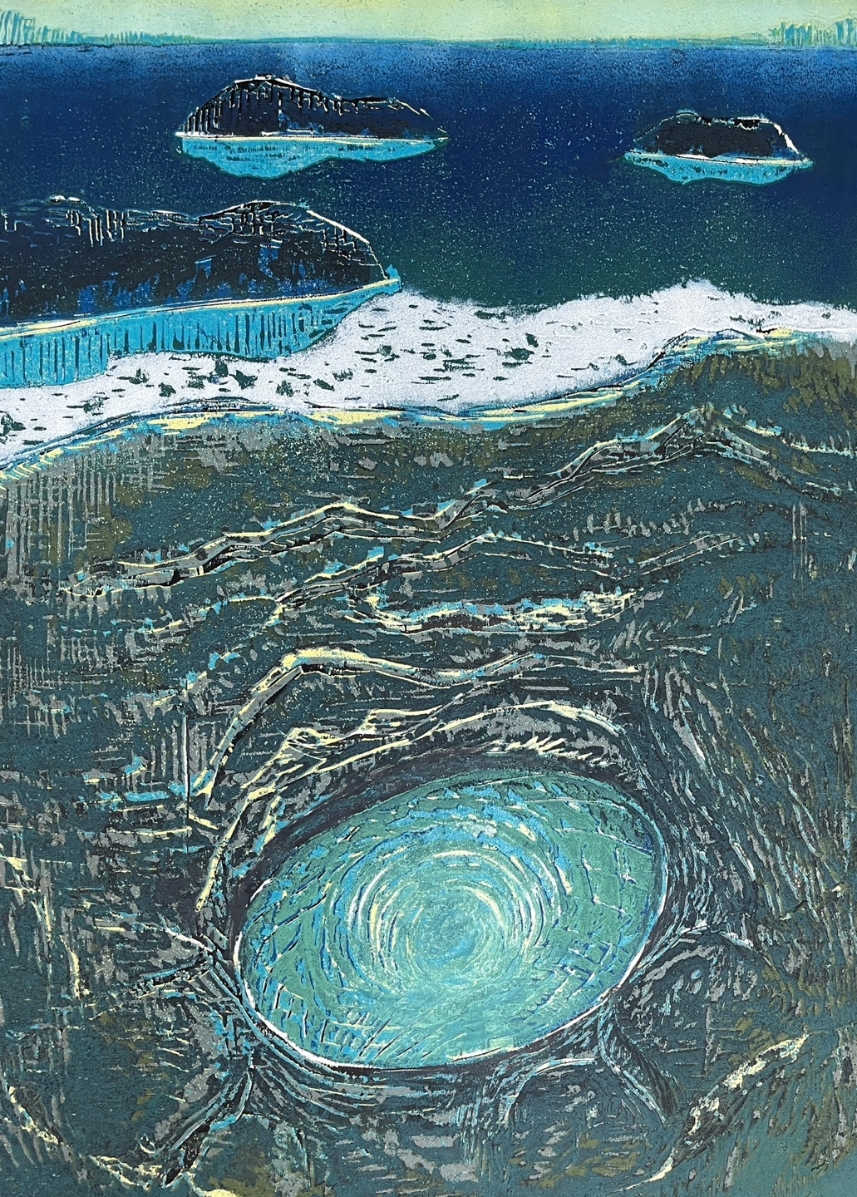

작가는 지난 3년간 제주의 용천수를 직접 찾아 기록했습니다. 소멸목판 기법으로 표현된 ‘새벽, 동물에서’는 바다를 배경으로 푸른 소용돌이를 중심에 둡니다.

그 물결은 평면이 아닌 지층과 시간, 생명의 기억이 원형을 그리며 솟아오르는 리듬으로 읽힙니다.

인간보다 더 오래 숨 쉬어온 존재, 용천수.

그 물이 솟는 순간, 그 안에는 우리가 잃어버린 생의 리듬이 고스란히 흐르고 있습니다.

작가는 이 풍경을, 잃어버린 감각을 회복하는 통로로 펼쳐 보입니다.

“천혜의 자연 풍경 속에서 밀려오는 플라스틱과 스티로폼을 할망은 어떤 심정으로 바라볼까? 눈물을 머금고, 흘리고 있을 설문대할망을 상상해본다.” 회화를 넘어, 생태적 직관과 상상의 감각으로 건너오길 권하는 작가의 조용한 권유입니다.

■ 고인돌, 과거가 아닌 미래의 문

회화와 설치를 넘나드는 ‘고인돌’ 연작은 과거를 소재로 하되, 그 시선은 명확히 미래를 향합니다.

‘용담고인돌’에서는 상형적으로 단순화된 고인돌의 형상들이 화면 위에 떠오르며, 색과 면의 분할은 시간과 기억의 단층을 시각적으로 구현합니다.

작가는 고인돌을 단순한 유물이 아니라, 섬의 기억이자 시공간의 문으로 바라봅니다.

고대 유산은 과거를 기념하는 대상이 아니라, 지금 이곳을 살아가는 우리의 방식을 되묻는 존재입니다. 이러한 시선을 통해 고인돌은 현재의 윤리로 다시 불려나옵니다.

■ 생명, 기술과 마주하다

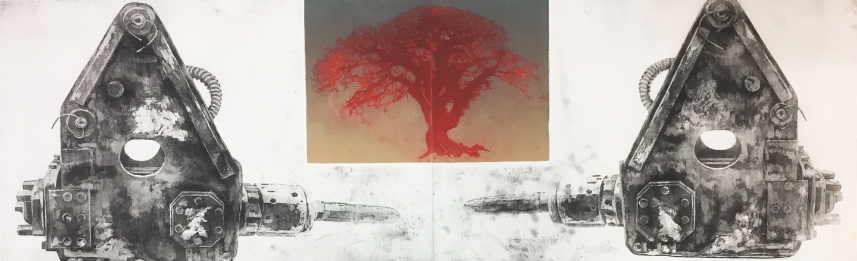

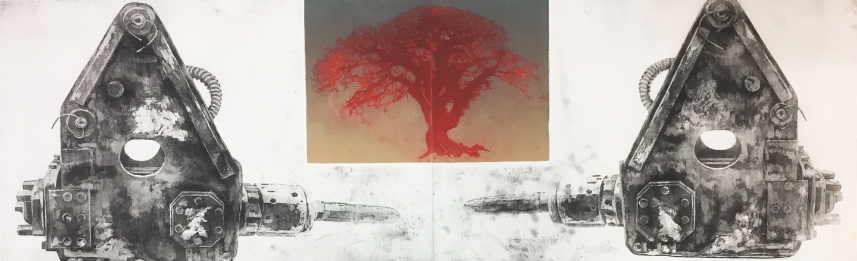

작품 ‘붉은 팽나무’는 중첩된 기계 형상과 중앙의 붉은 나무 이미지가 극명한 대조를 이룹니다. 차갑고 무감각한 금속선은 문명의 폭력성과 반복을 암시하며, 그 안에서 나무는 묵묵히 제 자리를 지키고 있습니다.

이 작품은 자연을 찬미하거나 기술을 비판하는 데 그치지 않습니다.

파괴와 회복, 침묵과 재생의 간극 속에서 예술이 어떤 윤리적 태도로 설 수 있는지를 묻는, 조형적 사유의 현장입니다.

■ ‘Evergreen’은 사라지는 이상향이다

‘Evergreen’이라는 단어는 ‘상록수’의 이미지만을 말하지 않습니다.

지속 가능했던 생명과 기억, 우리가 잃어버린 감각에 대한 시적 은유이자, 사라지는 이상향에 대한 예술의 질문입니다.

“Evergreen은 지금 사라지고 있는 중입니다.”

작가는 그렇게 말하며, 이 전시를 거창한 선언 대신 조용하고 치열한 윤리적 상상으로 채워갑니다.

가장 고요한 방식으로, 가장 오래 남을 질문 하나를 우리에게 건넵니다.

“우리는, 어디로 가고 있는가.”

전시는 24일까지 이어지며 관람시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시, 주말은 오전 10시부터 오후 6시입니다.

우쿨향기와 양상블리즈 음악공연과 작가의 작품 설명이 함께하는 부대행사는 17일 오후 3시에 진행됩니다.

■ 제주의 시간에 말을 거는 예술가

제주에서 태어나 30년 넘게 섬의 자연과 신화를 예술로 풀어온 작가는, 제주를 삶의 터전이자 창작의 원천으로 삼아온 ‘토박이’입니다.

세종대학교 회화과와 홍익대학교 대학원 판화과를 졸업하고, 채색화·소멸목판·실크스크린·모노타이프 등 다양한 매체를 넘나들며 자신만의 조형 언어를 일구어 왔습니다.

1995년 첫 개인전을 시작으로 서울, 제주, 일본 삿포로 등에서 22회의 개인전을 열었고 예술공간 이아 레지던시(2022)를 비롯해 4·3 미술제, 한일 신화교류전, 아시아 판화 교류전 등 국내외 주요 단체전에 꾸준히 참여해왔습니다.

그 작업은 곶자왈과 용천수, 고인돌과 바다 풍경 같은 제주만의 장소성을 토대로, 자연과 인간의 공존을 생태적 시선으로 사유하며 풀어냅니다.

대한민국 미술대전, 한국현대판화공모전 등에서 수상하였고, 국립현대미술관 미술은행, 제주도립미술관, 제주현대미술관, 기당미술관 등에 작품이 소장돼 있습니다.

현재 제주에 살며 ‘홍판화공방’을 운영 중이며 한국미술협회, 한국현대판화가협회, 제주판화가협회 등에서 활발히 활동하고 있습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

플라스틱과 고인돌, 용천수와 곶자왈이 뒤얽힌…

홍진숙 22번째 개인전, 11~24일 제주시 돌담갤러리

홍진숙 作 '새벽, 동물에서'

# 설문대할망이 울고 있습니다.

그 눈물은 전설 속 슬픔이 아니라, 오늘의 비명이자 내일을 향한 예술의 기도입니다.

돌담 위로 쏟아지는 태양, 곶자왈을 흔드는 바람, 쓰레기더미에 잠긴 해변의 정적은 더 이상 ‘자연’이라는 풍경에 머물지 않습니다.

감각과 기억, 상실과 회복이 충돌하는 장소이며, 이곳에서 예술은 말보다 먼저 울음을 터뜨립니다.

‘Evergreen’은 상록의 생명력을 뜻함과 동시에, 지금 이 순간 사라지고 있는 이상향의 그림자를 담고 있습니다.

자연을 형상화하는 것을 넘어서, 인간이 잃어버린 자연의 언어를 예술로 되살리려는 조용하고 단단한 윤리적 선언입니다.

이러한 감각은 미국의 정치철학자 제인 베넷(Jane Bennett)의 ‘물질의 생기론(生氣論·vital materialism)’과도 깊이 연결됩니다.

베넷은 사물이나 물질이 그저 인간의 도구가 아니라, 스스로 생명력을 지닌 행위자로 존재한다고 주장합니다.

작가의 작업은 바로 그러한 ‘존재의 감각’을 되살리는 예술입니다.

화폭 위의 플라스틱과 돌, 숲과 물은 단순한 재현을 넘어, 고유한 생기를 품은 비인간 행위자로 등장합니다.

그들과의 관계 속에서 관람자는 잊고 지냈던 감각의 문턱에 다가섭니다. 그리고 마침내, 그 낯설고도 오래된 순간을 다시 만납니다.

11일, 제주시 중앙로에 위치한 돌담갤러리에서 홍진숙 작가의 스물두 번째 개인전 ‘에버그린(Evergreen)’이 막을 올립니다.

■ 설문대할망의 눈물, 신화에서 쓰레기로

전시실 입구를 막고 선 ‘설문대할망의 눈물’은 압도적인 침묵으로 관람객을 맞이합니다.

스티로폼, 플라스틱 부표, 해안 쓰레기로 구성된 이 정크아트는 한때 제주의 창조신으로 노래되던 설문대할망을 오늘이라는 시간대로 불러냅니다.

이 거인은 더 이상 섬을 만들지 않습니다. 쓰레기로 덮인 바다를 바라보며 울고 있을 뿐입니다.

작가는 “설문대할망은 지금도 우리 곁에 있지만, 우리가 그를 바라보는 눈은 더럽혀졌다”면서, 폐기물을 예술로 전환하는 이 작업이 “자연에 대한 통찰을 되살리는 의식과도 같다”고 말합니다.

관람객이 직접 코바늘로 뜬 생명꽃을 붙이는 이 설치는 감상의 대상에서 ‘감각의 주체’로 우리를 이끕니다.

쓰레기와 생명이 맞닿는 이 지점은, 인간과 자연의 경계를 허무는 새로운 층위의 생명성으로 재해석됩니다.

오염의 찌꺼기조차도 감응하는 존재로 새롭게 놓이고, 사라진 것들이 다시 말 걸 수 있는 장으로 변화합니다.

홍진숙 作 '상장머체'

■ 곶자왈, 숨을 쉬는 시간의 숲을 만나다

작품 ‘상장머체’는 거대한 돌무더기와 뒤엉킨 나무줄기, 스며드는 햇살이 어우러진 곶자왈의 풍경을 그립니다.

엉켜붙은 뿌리들 속에서 우리는 나무가 아닌 ‘시간’으로서 풍경을 마주합니다.

작가이자 평론가인 현승의는 “곶자왈은 자연이 인간을 거부하지 않고 품어온 원시 풍경으로서 마지막 장소”라며, “작가의 화폭에선 그 숲이 ‘지층’처럼 감정을 품은 인식의 공간으로 드러난다”고 말합니다.

회화 속 공간은 묘사에만 그치지 않습니다. 자연이 스스로를 드러내는 자화상처럼 다가오며, 흙과 이끼, 바위와 빛의 결은 살아 있는 유기체의 감각기관처럼 반짝입니다.

관람자는 이 정서적 풍경 속에서, 내면의 감각과 기억을 다시 거슬러 깨닫게 됩니다.

■ 용천수, 생명의 문장으로 흐르다

작가는 지난 3년간 제주의 용천수를 직접 찾아 기록했습니다. 소멸목판 기법으로 표현된 ‘새벽, 동물에서’는 바다를 배경으로 푸른 소용돌이를 중심에 둡니다.

그 물결은 평면이 아닌 지층과 시간, 생명의 기억이 원형을 그리며 솟아오르는 리듬으로 읽힙니다.

인간보다 더 오래 숨 쉬어온 존재, 용천수.

그 물이 솟는 순간, 그 안에는 우리가 잃어버린 생의 리듬이 고스란히 흐르고 있습니다.

작가는 이 풍경을, 잃어버린 감각을 회복하는 통로로 펼쳐 보입니다.

“천혜의 자연 풍경 속에서 밀려오는 플라스틱과 스티로폼을 할망은 어떤 심정으로 바라볼까? 눈물을 머금고, 흘리고 있을 설문대할망을 상상해본다.” 회화를 넘어, 생태적 직관과 상상의 감각으로 건너오길 권하는 작가의 조용한 권유입니다.

홍진숙 作 '붉은 팽나무'

■ 고인돌, 과거가 아닌 미래의 문

회화와 설치를 넘나드는 ‘고인돌’ 연작은 과거를 소재로 하되, 그 시선은 명확히 미래를 향합니다.

‘용담고인돌’에서는 상형적으로 단순화된 고인돌의 형상들이 화면 위에 떠오르며, 색과 면의 분할은 시간과 기억의 단층을 시각적으로 구현합니다.

작가는 고인돌을 단순한 유물이 아니라, 섬의 기억이자 시공간의 문으로 바라봅니다.

고대 유산은 과거를 기념하는 대상이 아니라, 지금 이곳을 살아가는 우리의 방식을 되묻는 존재입니다. 이러한 시선을 통해 고인돌은 현재의 윤리로 다시 불려나옵니다.

■ 생명, 기술과 마주하다

작품 ‘붉은 팽나무’는 중첩된 기계 형상과 중앙의 붉은 나무 이미지가 극명한 대조를 이룹니다. 차갑고 무감각한 금속선은 문명의 폭력성과 반복을 암시하며, 그 안에서 나무는 묵묵히 제 자리를 지키고 있습니다.

이 작품은 자연을 찬미하거나 기술을 비판하는 데 그치지 않습니다.

파괴와 회복, 침묵과 재생의 간극 속에서 예술이 어떤 윤리적 태도로 설 수 있는지를 묻는, 조형적 사유의 현장입니다.

■ ‘Evergreen’은 사라지는 이상향이다

‘Evergreen’이라는 단어는 ‘상록수’의 이미지만을 말하지 않습니다.

지속 가능했던 생명과 기억, 우리가 잃어버린 감각에 대한 시적 은유이자, 사라지는 이상향에 대한 예술의 질문입니다.

“Evergreen은 지금 사라지고 있는 중입니다.”

작가는 그렇게 말하며, 이 전시를 거창한 선언 대신 조용하고 치열한 윤리적 상상으로 채워갑니다.

가장 고요한 방식으로, 가장 오래 남을 질문 하나를 우리에게 건넵니다.

“우리는, 어디로 가고 있는가.”

전시는 24일까지 이어지며 관람시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시, 주말은 오전 10시부터 오후 6시입니다.

우쿨향기와 양상블리즈 음악공연과 작가의 작품 설명이 함께하는 부대행사는 17일 오후 3시에 진행됩니다.

홍진숙 作 '용담고인돌'

■ 제주의 시간에 말을 거는 예술가

제주에서 태어나 30년 넘게 섬의 자연과 신화를 예술로 풀어온 작가는, 제주를 삶의 터전이자 창작의 원천으로 삼아온 ‘토박이’입니다.

세종대학교 회화과와 홍익대학교 대학원 판화과를 졸업하고, 채색화·소멸목판·실크스크린·모노타이프 등 다양한 매체를 넘나들며 자신만의 조형 언어를 일구어 왔습니다.

1995년 첫 개인전을 시작으로 서울, 제주, 일본 삿포로 등에서 22회의 개인전을 열었고 예술공간 이아 레지던시(2022)를 비롯해 4·3 미술제, 한일 신화교류전, 아시아 판화 교류전 등 국내외 주요 단체전에 꾸준히 참여해왔습니다.

그 작업은 곶자왈과 용천수, 고인돌과 바다 풍경 같은 제주만의 장소성을 토대로, 자연과 인간의 공존을 생태적 시선으로 사유하며 풀어냅니다.

대한민국 미술대전, 한국현대판화공모전 등에서 수상하였고, 국립현대미술관 미술은행, 제주도립미술관, 제주현대미술관, 기당미술관 등에 작품이 소장돼 있습니다.

현재 제주에 살며 ‘홍판화공방’을 운영 중이며 한국미술협회, 한국현대판화가협회, 제주판화가협회 등에서 활발히 활동하고 있습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

- ∙ “55만 원 준다더니, 쓸 데가 없다?”.. 정부 소비쿠폰, 왜 마트·배달앱은 막았나

- ∙ 밭일 나가 연락 끊긴 80대.. 폭염 속 11시간 동안 경운기에 깔려 있었다

- ∙ “비행기는 넘쳤는데, 왜 사람은 줄었나” 제주 하늘길의 역설.. 이젠 ‘남는 시간’이 아니라 ‘머무는 이유’를 묻는다

- ∙ 4호 태풍 '다나스' 곧 발생.. 제주 영향 촉각

- ∙ '전 국민 민생지원금 신청' 눌렀는데 유료 서비스 가입.. 방통위 "기만 행위"

- ∙ "안에 계세요?" 뱀 나오는 덤불에 파묻힌 집.. 설득 후 이틀 치웠더니 폐기물만 10톤

- ∙ “계엄령도 지시도 없었다?”.. 尹, 9시간 조사 끝 부인 일관