대법관 자격에 ‘비법조인’ 포함 추진.. 한동훈 “정치인이 재판하는 나라 되나” 직격

“전문성보다 다양성?”.. 판사·검사 아닌 인사들로 대법원 재편, 법치주의 근간 흔들

더불어민주당이 변호사 자격이 없는 비법조인도 대법관으로 임명할 수 있도록 법원조직법 개정을 추진하고 있습니다.

이에 한동훈 전 국민의힘 대표는 “김어준 같은 사람도 대법관이 될 수 있다는 뜻이냐”며 강하게 비판하고 나섰습니다.

문제의 핵심은 박범계 민주당 의원이 발의한 개정안. 기존 20년 이상 법조 경력 요건 외에 ‘학식과 덕망 있는 각계 전문가’도 임용 가능하도록 자격을 열겠다는 내용입니다.

통과될 경우 법조계 출신이 아닌 정치인, 언론인 등 비법조인도 대법관이 될 수 있는 길이 열리게 됩니다.

법조계에선 “사법 다양화가 아니라 법치 해체”라며 강하게 반발하고 있고, 정치권에선 “사법부마저 정치의 영향력 아래 두려는 위험한 신호”라는 비판이 쏟아지고 있습니다.

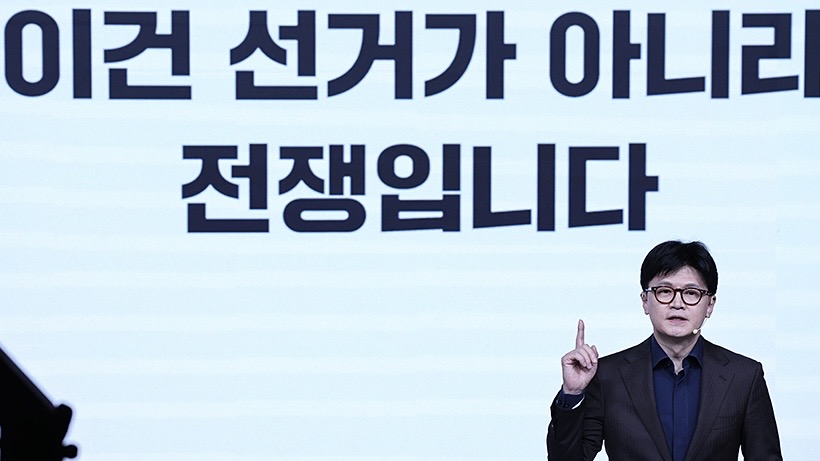

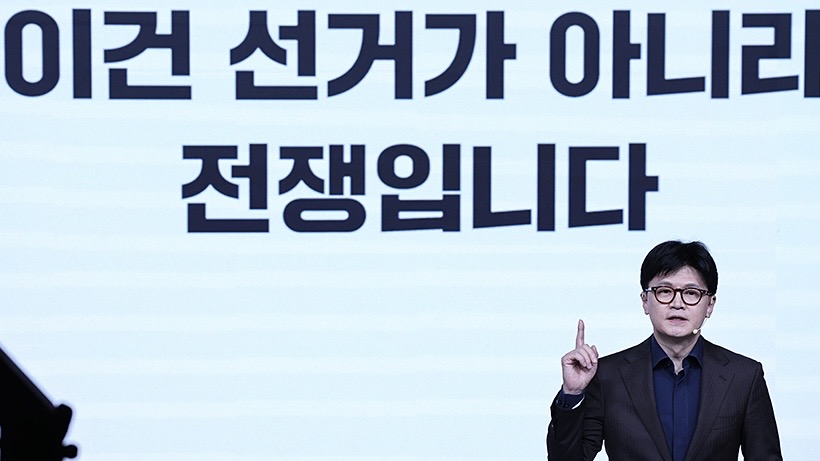

■ ‘김어준이 대법관 된다면?’.. 한동훈의 극단적 비유, 그 저의는

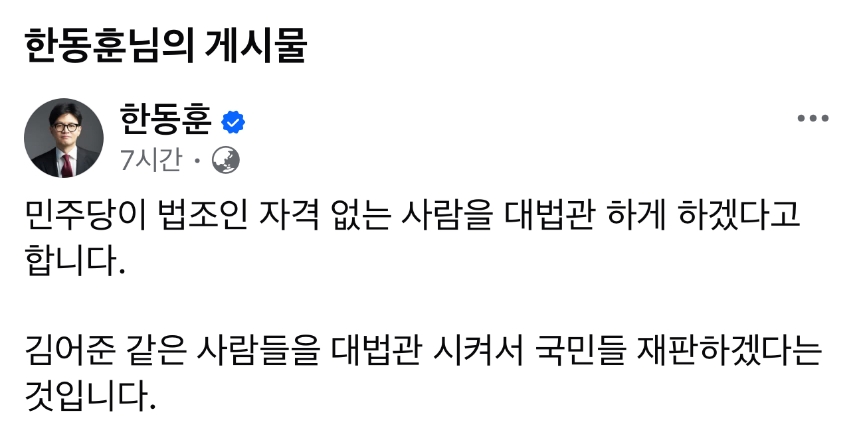

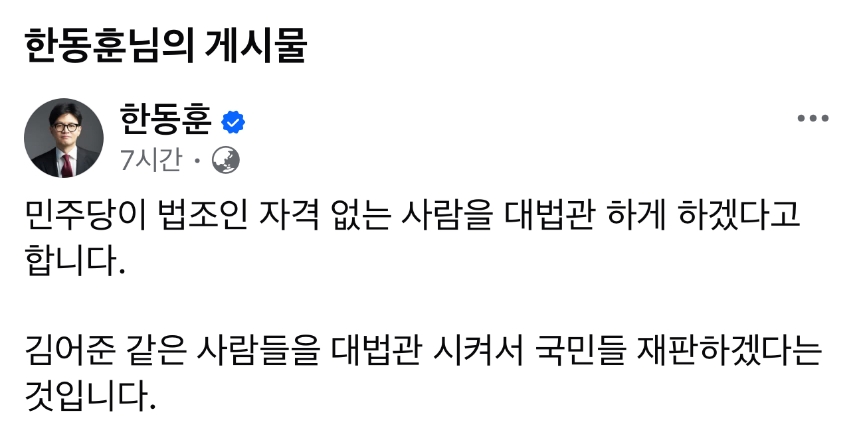

한 전 대표는 23일 자신의 SNS에 “법조인 자격도 없는 사람을 대법관으로 만들겠다는 것이 민주당의 구상”이라며 “이러다 김어준 같은 사람들로 국민 재판하겠다는 것 아니냐”고 직격했습니다.

이는 곧바로 논란의 중심에 선 박범계 의원의 법원조직법 개정안을 겨냥한 것입니다.

박 의원이 발의한 법안에는 기존 ‘20년 이상 경력의 판사·검사·변호사 또는 법률담당 공무원·교수’ 요건 외에도 ‘학식과 덕망이 있고 각계에서 경험이 풍부하며 법률 소양이 있는 사람’이라는 새로운 임용 자격이 추가됐습니다.

이로써 법조 자격 없이도 ‘전문가’라는 이름 아래 대법관이 될 수 있는 길이 열리게 됩니다.

■ ‘엘리트 법조’ 해체인가, 사법부 정치화인가

박 의원은 “대법관 구성의 다양성을 높이기 위한 조치”라고 설명합니다.

“대법관을 법조 엘리트 중심으로 제한하지 말고, 다양한 가치와 배경을 가진 인물들이 입성할 수 있게 해야 사회 전체의 다양성이 사법 판결에 반영된다”는 취지입니다.

하지만 이 같은 개정안은 ‘사법 독립성’과 ‘전문성’이라는 대법원 구성의 근간을 허무는 조치라는 비판이 거셉니다.

‘법률 소양’이란 모호한 기준 아래, 사실상 정치적 코드에 따라 대법관을 임명할 수 있는 여지를 열어둔 셈이기 때문입니다.

법조계 관계자는 “대한민국 헌법과 법률 해석의 최종 판단자가 법조 경력이 없는 인사로 채워지는 순간, 판결은 법이 아닌 정파에 의해 움직일 위험이 있다”며 “국민의 생명과 재산, 기본권이 위험해질 수 있다”고 경고 목소리를 높이기도 했습니다.

■ ‘개방’은 무책임인가.. 대법관 30명으로 확대 구상도 논란

개정안에는 대법관 수를 현행 14명에서 30명으로 두 배 이상 늘리는 내용도 담겼습니다.

민주당은 “국민의 사법 접근성을 높이고, 다양한 분야의 판단을 반영하기 위한 조치”라고 설명합니다.

그러나 법조계에서는 “숫자의 문제보다 자격의 문제”라고 지적합니다.

대법관은 사법의 최종 책임자입니다.

심층적 판례 검토, 헌법적 가치의 판단, 사법권 독립의 최후 보루라는 무게를 감당해야 함에도 이 역할을 맡길 인물의 자격을 느슨하게 열어두는 순간, 그 책임의 무게 또한 경시될 수밖에 없다는 지적이 제기되는 모습입니다.

■ 법치 아닌 ‘정치의 법원’.. 판결의 신뢰는 누가 보장하나

이번 논란은 법 개정 이슈에서 나아가, 법치주의의 근간을 뒤흔들고 있습니다.

‘법의 전문가’가 아닌 ‘코드 인사’를 대법관에 앉히는 것은 곧 법원이라는 조직 자체를 정치의 연장선으로 활용하겠다는 메시지로 해석될 수 있습니다.

한동훈 전 대표의 발언은 표현의 수위가 높았지만, 그 배경에는 제도적 위험성에 대한 문제 제기가 담겨 있습니다.

민주당이 추진하는 ‘비법조인 대법관 임명 허용’ 법원조직법 개정안에 대해 법조계와 정치권 일각에서는, 해당 개정이 대법원 인사의 다양성 확보보다는 사법부에 대한 정치적 영향력 확대 시도로 비춰질 수 있다는 우려를 제기하고 있습니다.

특히 사법권 독립과 재판의 신뢰성을 강조해 온 국민들에게는, 이 같은 방향이 법치주의 근간을 약화시킬 수 있다는 경계심이 강하게 나타나고 있습니다.

대법원은 헌법 해석과 판례 확정의 최종 권한을 지닌 기관으로, 그 구성과 자격 기준은 단순히 인사 행정이 아니라 국가 권력 구조와 직결되는 문제입니다.

개정안 내 ‘전문성’ 개념을 확장해 법조 자격 없는 인사에게까지 문호를 개방하려는 시도는, 결과적으로 ‘누가 법을 판단할 수 있는가’에 대한 헌법적 기준을 뒤흔드는 조치로 받아들여질 수 있습니다.

법은 모든 국민이 따라야 할 공통의 규범이지만, 그 규범을 해석하고 적용하는 최종 심급은 오로지 전문성과 독립성에 기반해야 한다는 원칙에서 출발해야 한다는 점에서, 이번 논쟁은 쉽게 수그러들지 않을 전망입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

“전문성보다 다양성?”.. 판사·검사 아닌 인사들로 대법원 재편, 법치주의 근간 흔들

한동훈 전 대표 페이스북 캡처.

더불어민주당이 변호사 자격이 없는 비법조인도 대법관으로 임명할 수 있도록 법원조직법 개정을 추진하고 있습니다.

이에 한동훈 전 국민의힘 대표는 “김어준 같은 사람도 대법관이 될 수 있다는 뜻이냐”며 강하게 비판하고 나섰습니다.

문제의 핵심은 박범계 민주당 의원이 발의한 개정안. 기존 20년 이상 법조 경력 요건 외에 ‘학식과 덕망 있는 각계 전문가’도 임용 가능하도록 자격을 열겠다는 내용입니다.

통과될 경우 법조계 출신이 아닌 정치인, 언론인 등 비법조인도 대법관이 될 수 있는 길이 열리게 됩니다.

법조계에선 “사법 다양화가 아니라 법치 해체”라며 강하게 반발하고 있고, 정치권에선 “사법부마저 정치의 영향력 아래 두려는 위험한 신호”라는 비판이 쏟아지고 있습니다.

한동훈 전 대표 페이스북 캡처.

■ ‘김어준이 대법관 된다면?’.. 한동훈의 극단적 비유, 그 저의는

한 전 대표는 23일 자신의 SNS에 “법조인 자격도 없는 사람을 대법관으로 만들겠다는 것이 민주당의 구상”이라며 “이러다 김어준 같은 사람들로 국민 재판하겠다는 것 아니냐”고 직격했습니다.

이는 곧바로 논란의 중심에 선 박범계 의원의 법원조직법 개정안을 겨냥한 것입니다.

박 의원이 발의한 법안에는 기존 ‘20년 이상 경력의 판사·검사·변호사 또는 법률담당 공무원·교수’ 요건 외에도 ‘학식과 덕망이 있고 각계에서 경험이 풍부하며 법률 소양이 있는 사람’이라는 새로운 임용 자격이 추가됐습니다.

이로써 법조 자격 없이도 ‘전문가’라는 이름 아래 대법관이 될 수 있는 길이 열리게 됩니다.

박범계 더불어민주당 의원 (SBS 캡처)

■ ‘엘리트 법조’ 해체인가, 사법부 정치화인가

박 의원은 “대법관 구성의 다양성을 높이기 위한 조치”라고 설명합니다.

“대법관을 법조 엘리트 중심으로 제한하지 말고, 다양한 가치와 배경을 가진 인물들이 입성할 수 있게 해야 사회 전체의 다양성이 사법 판결에 반영된다”는 취지입니다.

하지만 이 같은 개정안은 ‘사법 독립성’과 ‘전문성’이라는 대법원 구성의 근간을 허무는 조치라는 비판이 거셉니다.

‘법률 소양’이란 모호한 기준 아래, 사실상 정치적 코드에 따라 대법관을 임명할 수 있는 여지를 열어둔 셈이기 때문입니다.

법조계 관계자는 “대한민국 헌법과 법률 해석의 최종 판단자가 법조 경력이 없는 인사로 채워지는 순간, 판결은 법이 아닌 정파에 의해 움직일 위험이 있다”며 “국민의 생명과 재산, 기본권이 위험해질 수 있다”고 경고 목소리를 높이기도 했습니다.

■ ‘개방’은 무책임인가.. 대법관 30명으로 확대 구상도 논란

개정안에는 대법관 수를 현행 14명에서 30명으로 두 배 이상 늘리는 내용도 담겼습니다.

민주당은 “국민의 사법 접근성을 높이고, 다양한 분야의 판단을 반영하기 위한 조치”라고 설명합니다.

그러나 법조계에서는 “숫자의 문제보다 자격의 문제”라고 지적합니다.

대법관은 사법의 최종 책임자입니다.

심층적 판례 검토, 헌법적 가치의 판단, 사법권 독립의 최후 보루라는 무게를 감당해야 함에도 이 역할을 맡길 인물의 자격을 느슨하게 열어두는 순간, 그 책임의 무게 또한 경시될 수밖에 없다는 지적이 제기되는 모습입니다.

■ 법치 아닌 ‘정치의 법원’.. 판결의 신뢰는 누가 보장하나

이번 논란은 법 개정 이슈에서 나아가, 법치주의의 근간을 뒤흔들고 있습니다.

‘법의 전문가’가 아닌 ‘코드 인사’를 대법관에 앉히는 것은 곧 법원이라는 조직 자체를 정치의 연장선으로 활용하겠다는 메시지로 해석될 수 있습니다.

한동훈 전 대표의 발언은 표현의 수위가 높았지만, 그 배경에는 제도적 위험성에 대한 문제 제기가 담겨 있습니다.

민주당이 추진하는 ‘비법조인 대법관 임명 허용’ 법원조직법 개정안에 대해 법조계와 정치권 일각에서는, 해당 개정이 대법원 인사의 다양성 확보보다는 사법부에 대한 정치적 영향력 확대 시도로 비춰질 수 있다는 우려를 제기하고 있습니다.

특히 사법권 독립과 재판의 신뢰성을 강조해 온 국민들에게는, 이 같은 방향이 법치주의 근간을 약화시킬 수 있다는 경계심이 강하게 나타나고 있습니다.

대법원은 헌법 해석과 판례 확정의 최종 권한을 지닌 기관으로, 그 구성과 자격 기준은 단순히 인사 행정이 아니라 국가 권력 구조와 직결되는 문제입니다.

개정안 내 ‘전문성’ 개념을 확장해 법조 자격 없는 인사에게까지 문호를 개방하려는 시도는, 결과적으로 ‘누가 법을 판단할 수 있는가’에 대한 헌법적 기준을 뒤흔드는 조치로 받아들여질 수 있습니다.

법은 모든 국민이 따라야 할 공통의 규범이지만, 그 규범을 해석하고 적용하는 최종 심급은 오로지 전문성과 독립성에 기반해야 한다는 원칙에서 출발해야 한다는 점에서, 이번 논쟁은 쉽게 수그러들지 않을 전망입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>