비법조인 임용 법안에 이재명 “섣부르다”.. 한동훈 “상식으로 싸워 이긴다” 맞불

사법 신뢰 흔든 논쟁.. 유권자 뇌리에 남은 건 입법보다 ‘프레임’

대선 정국의 중심에 예상치 못한 ‘사법개혁 논쟁’이 불쑥 끼어들었습니다.

시작은 박범계 더불어민주당 의원이 발의한 ‘비법조인 대법관 임용 허용 법안’이었습니다.

현행 법원조직법이 규정한 대법관의 자격 요건, 즉 법조 경력 20년 이상의 변호사 자격 보유자를 사실상 완화하자는 내용이 알려지면서, 사법 신뢰의 근간을 흔드는 것이란 우려가 제기됐습니다.

이재명 더불어민주당 대선 후보는 24일, “비법률가에게 대법관 자격을 주는 것은 섣부르다”며 해당 법안과의 선 긋기에 나섰습니다.

“민주당의 공식 입장이 아니며, 개별 의원의 입법 제안일 뿐”이라고 밝히며, 당내에도 자제를 지시한 것으로 전해졌습니다.

■ 프레임이 먼저, 진화는 그다음.. 주도권은 어디서 갈렸나

이번 논란의 핵심은 발언의 순서에 있습니다.

이날 오전 이재명 후보는 유튜브 생방송 직후 기자들과 만나 같은 취지로 발언했습니다.

해당 법안은 자신의 입장과 무관하다는 점을 거듭 강조하며, 논란의 확산을 조기에 차단하려는 의도를 분명히 했습니다.

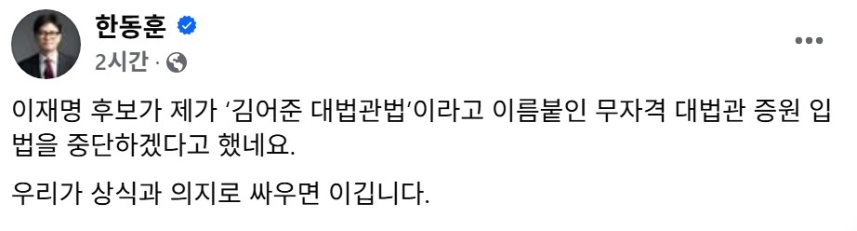

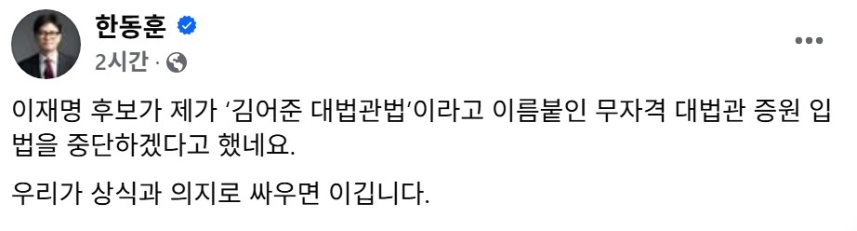

직후 한동훈 전 국민의힘 대표는 자신의 SNS에 “제가 ‘김어준 대법관법’이라 이름 붙인 무자격 대법관 증원 입법을 중단하겠다고 했네요”라고 언급하며 응수했습니다.

“우리가 상식과 의지로 싸우면 이긴다”고 덧붙이며, 사안을 ‘상식 대 비상식’의 구도로 치환하는 메시지를 던졌습니다.

결국 이 논란은 법안의 내용 자체보다 누가 먼저 해석의 주도권을 쥐었는가의 문제로 전개됐습니다.

한 전 대표는 ‘김어준’이라는 대중적 상징을 전면에 배치하며, 논점을 사법 논의에서 감정적 프레임으로 전환시키는 전략을 활용했습니다.

■ 해프닝은 아니다.. 제도의 무게를 흔든 논쟁

이번 사안을 일과성 논쟁으로 보긴 어렵습니다.

해당 법안을 대표 발의한 인물은 더불어민주당 법제사법위원회 간사이자 전직 법무부 장관인 박범계 의원으로, 그 상징성과 무게는 단순한 개인 의견을 넘어섭니다.

이재명 후보가 비교적 신속하게 선을 긋고 사태 진화에 나섰지만, 해당 개정안이 일정 수준 당내 공감대 속에서 발의됐다는 점 역시 부인하기 어렵습니다.

민주당 내부 입법 기조가 유사한 방향성을 일정 부분 공유하고 있었던 것 아니냐는 해석이 나오는 배경입니다.

이 후보가 조기 수습에 나선 데에는, 대법관이라는 사법 권위의 정점이 '자격 없이도 앉을 수 있는 자리'로 비쳐질 경우 유권자에게 미칠 정치적 타격을 의식했기 때문이라는 분석도 나옵니다.

특히 대선을 목전에 둔 시점에서 사법 신뢰 논란은 정책 차원을 넘어 정당성과 자격 검증의 문제로 비화될 가능성이 컸습니다.

■ 상식 프레임으로 치환한 한동훈.. 실체보다 인식의 전환

한동훈 전 대표가 언급한 ‘김어준’은 실존 인물이지만, 이번 논란에서의 소환은 철저히 상징적 차원입니다.

개정안 어디에도 특정인의 실명은 등장하지 않았습니다.

그럼에도 한 전 대표는 ‘비법조인 대법관 = 김어준’이라는 도식적 비유를 통해 이슈의 방향을 재편했고, 해당 프레임은 SNS와 정치권을 통해 빠르게 확산됐습니다.

법안의 실질적 내용보다는 ‘상식과 몰상식의 대결’이라는 감정적 구도가 전면에 부각된 것입니다.

정치권 안팎에서는 이 같은 전략이 민주당의 사법개혁 기조를 ‘비이성적 실험’으로 전환시키고, 대중 여론을 보다 직관적인 프레임으로 이끄는 의도된 설계로 해석하고 있습니다.

■ 논쟁은 멈췄지만, 의혹은 남았다

이재명 후보가 “내란을 극복하는 게 더 중요하다”며 논의 자제를 지시했지만, 이미 구축된 프레임은 해명보다 먼저 여론에 깊숙이 침투했습니다.

한동훈 전 대표의 발언은 단순히 반박에만 그치지 않았습니다.

사법 기준 논쟁을 ‘상식과 무자격’이라는 도식으로 치환하고, 민주당 입법 기조 전체를 조명하는 전략적 개입이자 프레임 선점이었습니다.

결과적으로 ‘비법조인 대법관 임용 논란’은 수습된 듯 보이지만, 사법 신뢰와 입법 책임이라는 본질적 질문은 여전히 살아 있습니다.

논란은 봉합됐지마, 정치적 해석은 끝나지 않았습니다.

입법의 정당성과 제도의 무게를 가볍게 다뤘다는 인식은 이미 각인됐고, 그 여파는 향후 입법 전반의 신뢰 기반과 정치권의 책임 구조를 흔드는 핵심 변수로 작용할 가능성이 큽니다.

이번 논란이 정치와 사법의 경계선을 다시 그어야 할 필요성을 제기한 사건으로 남을지, 향후 추이가 주목됩니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

사법 신뢰 흔든 논쟁.. 유권자 뇌리에 남은 건 입법보다 ‘프레임’

이재명 더불어민주당 대선 후보. (이재명 후보 페이스북 캡처)

대선 정국의 중심에 예상치 못한 ‘사법개혁 논쟁’이 불쑥 끼어들었습니다.

시작은 박범계 더불어민주당 의원이 발의한 ‘비법조인 대법관 임용 허용 법안’이었습니다.

현행 법원조직법이 규정한 대법관의 자격 요건, 즉 법조 경력 20년 이상의 변호사 자격 보유자를 사실상 완화하자는 내용이 알려지면서, 사법 신뢰의 근간을 흔드는 것이란 우려가 제기됐습니다.

이재명 더불어민주당 대선 후보는 24일, “비법률가에게 대법관 자격을 주는 것은 섣부르다”며 해당 법안과의 선 긋기에 나섰습니다.

“민주당의 공식 입장이 아니며, 개별 의원의 입법 제안일 뿐”이라고 밝히며, 당내에도 자제를 지시한 것으로 전해졌습니다.

한동훈 전 대표 페이스북 캡처.

■ 프레임이 먼저, 진화는 그다음.. 주도권은 어디서 갈렸나

이번 논란의 핵심은 발언의 순서에 있습니다.

이날 오전 이재명 후보는 유튜브 생방송 직후 기자들과 만나 같은 취지로 발언했습니다.

해당 법안은 자신의 입장과 무관하다는 점을 거듭 강조하며, 논란의 확산을 조기에 차단하려는 의도를 분명히 했습니다.

직후 한동훈 전 국민의힘 대표는 자신의 SNS에 “제가 ‘김어준 대법관법’이라 이름 붙인 무자격 대법관 증원 입법을 중단하겠다고 했네요”라고 언급하며 응수했습니다.

“우리가 상식과 의지로 싸우면 이긴다”고 덧붙이며, 사안을 ‘상식 대 비상식’의 구도로 치환하는 메시지를 던졌습니다.

결국 이 논란은 법안의 내용 자체보다 누가 먼저 해석의 주도권을 쥐었는가의 문제로 전개됐습니다.

한 전 대표는 ‘김어준’이라는 대중적 상징을 전면에 배치하며, 논점을 사법 논의에서 감정적 프레임으로 전환시키는 전략을 활용했습니다.

한동훈 전 대표. (SBS 캡처)

■ 해프닝은 아니다.. 제도의 무게를 흔든 논쟁

이번 사안을 일과성 논쟁으로 보긴 어렵습니다.

해당 법안을 대표 발의한 인물은 더불어민주당 법제사법위원회 간사이자 전직 법무부 장관인 박범계 의원으로, 그 상징성과 무게는 단순한 개인 의견을 넘어섭니다.

이재명 후보가 비교적 신속하게 선을 긋고 사태 진화에 나섰지만, 해당 개정안이 일정 수준 당내 공감대 속에서 발의됐다는 점 역시 부인하기 어렵습니다.

민주당 내부 입법 기조가 유사한 방향성을 일정 부분 공유하고 있었던 것 아니냐는 해석이 나오는 배경입니다.

이 후보가 조기 수습에 나선 데에는, 대법관이라는 사법 권위의 정점이 '자격 없이도 앉을 수 있는 자리'로 비쳐질 경우 유권자에게 미칠 정치적 타격을 의식했기 때문이라는 분석도 나옵니다.

특히 대선을 목전에 둔 시점에서 사법 신뢰 논란은 정책 차원을 넘어 정당성과 자격 검증의 문제로 비화될 가능성이 컸습니다.

■ 상식 프레임으로 치환한 한동훈.. 실체보다 인식의 전환

한동훈 전 대표가 언급한 ‘김어준’은 실존 인물이지만, 이번 논란에서의 소환은 철저히 상징적 차원입니다.

개정안 어디에도 특정인의 실명은 등장하지 않았습니다.

그럼에도 한 전 대표는 ‘비법조인 대법관 = 김어준’이라는 도식적 비유를 통해 이슈의 방향을 재편했고, 해당 프레임은 SNS와 정치권을 통해 빠르게 확산됐습니다.

법안의 실질적 내용보다는 ‘상식과 몰상식의 대결’이라는 감정적 구도가 전면에 부각된 것입니다.

정치권 안팎에서는 이 같은 전략이 민주당의 사법개혁 기조를 ‘비이성적 실험’으로 전환시키고, 대중 여론을 보다 직관적인 프레임으로 이끄는 의도된 설계로 해석하고 있습니다.

SBS 캡처

■ 논쟁은 멈췄지만, 의혹은 남았다

이재명 후보가 “내란을 극복하는 게 더 중요하다”며 논의 자제를 지시했지만, 이미 구축된 프레임은 해명보다 먼저 여론에 깊숙이 침투했습니다.

한동훈 전 대표의 발언은 단순히 반박에만 그치지 않았습니다.

사법 기준 논쟁을 ‘상식과 무자격’이라는 도식으로 치환하고, 민주당 입법 기조 전체를 조명하는 전략적 개입이자 프레임 선점이었습니다.

결과적으로 ‘비법조인 대법관 임용 논란’은 수습된 듯 보이지만, 사법 신뢰와 입법 책임이라는 본질적 질문은 여전히 살아 있습니다.

논란은 봉합됐지마, 정치적 해석은 끝나지 않았습니다.

입법의 정당성과 제도의 무게를 가볍게 다뤘다는 인식은 이미 각인됐고, 그 여파는 향후 입법 전반의 신뢰 기반과 정치권의 책임 구조를 흔드는 핵심 변수로 작용할 가능성이 큽니다.

이번 논란이 정치와 사법의 경계선을 다시 그어야 할 필요성을 제기한 사건으로 남을지, 향후 추이가 주목됩니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>