버틴 자는 구제, 성실한 자는 실종.. 기준 없는 복원이 남긴 불신의 구조

21일. 정부의 특별 채무조정 발표가 나온 지 이틀이 지났습니다.

하지만 시간이 흐를수록 숫자보다 더 빠르게 번지는 건, 불편한 질문들입니다.

‘7년을 버티면 빚이 사라지고, 성실하게 갚으면 손해 본다?’

이재명 정부가 ‘재기’를 내세우며 내놓은 이번 조치가, 의도와는 달리 신용 질서 전체에 왜곡된 신호를 던지고 있다는 지적이 이어지고 있습니다.

명분은 분명했습니다.

위기 속 고통을 함께 나누자는 취지였습니다.

그러나 지금 필요한 건, 그 구조 안에서 설명되지 못한 사람들을 들여다보는 일입니다.

■ 조용히 갚아온 사람들, 조용히 지워졌다

이번 정책은 장기 연체자 113만 명을 대상으로 합니다.

정부와 금융권이 총 16조 4,000억 원 규모의 채권을 나눠 떠안고, 조건을 충족한 경우 최대 전액까지 탕감해주는 구조입니다.

하지만 채무를 꾸준히 갚아온 이들, 즉 성실하게 원금과 이자를 상환해온 수많은 자영업자와 소상공인은 이번 조치에서 사실상 언급조차 되지 않았습니다.

정부는 일부 성실 상환자에게 우대 금리를 제공할 예정이라고 했지만, 탕감이라는 강한 조치와는 비교할 수 없는 수준입니다.

정책이 응답하지 못한 건 단순한 재정이 아니라, 성실함에 대한 사회적 인정 그 자체였습니다.

■ 기준은 사라지고, 구조만 남았다

이전까지의 채무조정은 대부분 이자 조정이나 상환 유예 중심이었습니다.

이번엔 다릅니다. 배드뱅크를 통해 무담보 채권을 매입하고, 일정 조건을 충족하면 원금 자체를 지워주는 방식입니다.

문제는 이 구조의 선별 기준입니다.

상환 이력이나 책임의 이행 여부가 아니라, ‘7년 이상 연체되었는가’에 초점이 맞춰졌습니다.

도박, 유흥업, 부동산 임대업까지 일부 포함될 수 있다는 점에서 논란은 더 커지고 있습니다.

사회는 기준을 기억합니다.

정책이 기준 없이 구조만을 앞세울 경우, ‘버틴 자가 이익을 얻는’ 질서가 고착될 수 있습니다.

■ 비용은 나누는데, ‘책임’은 빠졌다

배드뱅크는 한국자산관리공사 산하에 설립될 예정입니다.

여기 투입되는 재원은 총 8,000억 원. 절반은 정부가, 나머지 절반은 민간 금융기관이 부담합니다.

정부는 예산을 쓰고, 금융사는 손실을 나눕니다.

그러나 빚의 구조를 만든 또 다른 축, 임대인은 이번에도 등장하지 않습니다.

코로나 시기, 자영업자들이 가장 먼저 짊어진 고정비는 임대료였습니다.

그 수익을 한 푼도 줄이지 않았던 건물주들은, 이번 정책의 구조 밖에 남아 있습니다.

수익은 사적으로 지켜졌고, 손실은 공적으로 나뉘었습니다.

정책은 고통을 분담했지만, 끝내 이익은 되묻지 않았습니다.

■ 그 누구도 묻지 않은 한쪽

구제의 손길은 분명히 닿았습니다.

정작 가장 조용히 이득을 챙긴 이들에게는, 단 한 번도 책임을 묻지 않았습니다.

누군가는 매달 이자를 냈고, 누군가는 월세를 받았고, 또 다른 누군가는 정책에서 이름조차 불리지 않은 셈입니다.

고통을 나누는 구조는 있었습니다.

하지만 이익을 되묻는 구조는, 애초 설계되지도 않았습니다.

그리고 그 장면을 지켜보는 눈들은 이미 반응하고 있습니다.

묻지 않은 선택은, 결국 설명하지 못한 구조로 되돌아옵니다.

■ 그다음이 없다면, 순환은 반복된다

정부는 이번 조치를 재기의 기회로 설명했습니다.

그러나 그다음이 빠졌습니다.

신용을 회복할 수 있는 경로, 자립을 설계할 수 있는 체계, 그리고 성실하게 살아온 이들에게 줄 수 있는 명확한 보상 체계는 아직 비어 있습니다.

구제는 가능하지만, 설계가 없다면, 그건 다시 원점으로 돌아가는 순환일 뿐입니다.

성실함이 외면받는 구조, 연체가 전략으로 전환되는 구조.

이 두 가지가 계속된다면, 신용은 선택이 아닌 회피로 받아들여질 것이고, 책임이라는 단어는 설득력을 잃게 될 것입니다.

■ 기준을 지우면, 구조가 무너진다

한 금융 리스크 컨설턴트는 “이번 정책은 재기 사다리를 내민 게 아니라, 성실과 연체 사이 기준선을 흐리는 결정이었다”며 “한쪽에선 버티면 면제되고, 다른 쪽의 노력 자체가 설명되지 않는다면 신용 질서가 아닌 사회 질서 전반에 균열이 생길 수 있다”고 경고했습니다.

이어 “구제의 언어가 아무리 온정적일지라도 기준 없는 면책과 혼동된다면, 결국 잃는 것은 국가가 쌓아온 신뢰 자본”이라고 말했습니다.

■ 누굴 살렸는가? 아니, 누굴 설명하지 못했는가

채무는 지울 수 있습니다.

그러나 질서는 그렇게 쉽게 사라지지 않습니다.

구조를 복원하지 않은 구제는 오래가지 못합니다.

사회가 기억하는 건 숫자가 아니라, 끝내 말하지 않은 기준입니다.

누굴 살렸는가보다, 누굴 끝내 설명하지 못했나.

그 질문이 결국, 제도의 운명을 결정짓습니다.

그리고 지금, 그 설명의 빈칸이야말로 회복의 시작이 되어야 할 시간입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

21일. 정부의 특별 채무조정 발표가 나온 지 이틀이 지났습니다.

하지만 시간이 흐를수록 숫자보다 더 빠르게 번지는 건, 불편한 질문들입니다.

‘7년을 버티면 빚이 사라지고, 성실하게 갚으면 손해 본다?’

이재명 정부가 ‘재기’를 내세우며 내놓은 이번 조치가, 의도와는 달리 신용 질서 전체에 왜곡된 신호를 던지고 있다는 지적이 이어지고 있습니다.

명분은 분명했습니다.

위기 속 고통을 함께 나누자는 취지였습니다.

그러나 지금 필요한 건, 그 구조 안에서 설명되지 못한 사람들을 들여다보는 일입니다.

■ 조용히 갚아온 사람들, 조용히 지워졌다

이번 정책은 장기 연체자 113만 명을 대상으로 합니다.

정부와 금융권이 총 16조 4,000억 원 규모의 채권을 나눠 떠안고, 조건을 충족한 경우 최대 전액까지 탕감해주는 구조입니다.

하지만 채무를 꾸준히 갚아온 이들, 즉 성실하게 원금과 이자를 상환해온 수많은 자영업자와 소상공인은 이번 조치에서 사실상 언급조차 되지 않았습니다.

정부는 일부 성실 상환자에게 우대 금리를 제공할 예정이라고 했지만, 탕감이라는 강한 조치와는 비교할 수 없는 수준입니다.

정책이 응답하지 못한 건 단순한 재정이 아니라, 성실함에 대한 사회적 인정 그 자체였습니다.

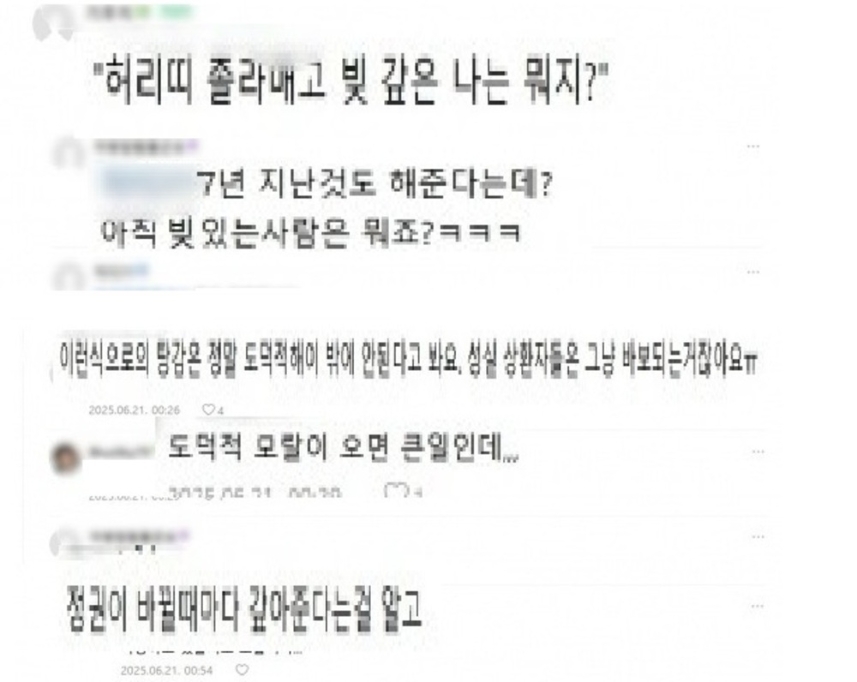

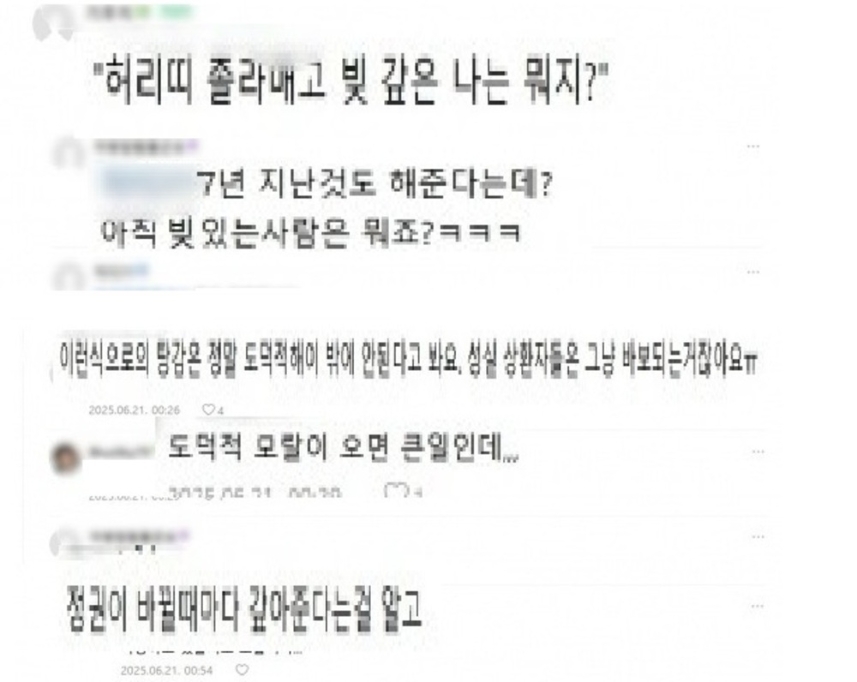

21일까지도 온라인 커뮤니티를 중심으로 “성실 상환자가 오히려 손해”라는 취지의 각종 불만의 글과 댓글이 잇따르고 있다.(온라인 커뮤니티 캡처)

■ 기준은 사라지고, 구조만 남았다

이전까지의 채무조정은 대부분 이자 조정이나 상환 유예 중심이었습니다.

이번엔 다릅니다. 배드뱅크를 통해 무담보 채권을 매입하고, 일정 조건을 충족하면 원금 자체를 지워주는 방식입니다.

문제는 이 구조의 선별 기준입니다.

상환 이력이나 책임의 이행 여부가 아니라, ‘7년 이상 연체되었는가’에 초점이 맞춰졌습니다.

도박, 유흥업, 부동산 임대업까지 일부 포함될 수 있다는 점에서 논란은 더 커지고 있습니다.

사회는 기준을 기억합니다.

정책이 기준 없이 구조만을 앞세울 경우, ‘버틴 자가 이익을 얻는’ 질서가 고착될 수 있습니다.

■ 비용은 나누는데, ‘책임’은 빠졌다

배드뱅크는 한국자산관리공사 산하에 설립될 예정입니다.

여기 투입되는 재원은 총 8,000억 원. 절반은 정부가, 나머지 절반은 민간 금융기관이 부담합니다.

정부는 예산을 쓰고, 금융사는 손실을 나눕니다.

그러나 빚의 구조를 만든 또 다른 축, 임대인은 이번에도 등장하지 않습니다.

코로나 시기, 자영업자들이 가장 먼저 짊어진 고정비는 임대료였습니다.

그 수익을 한 푼도 줄이지 않았던 건물주들은, 이번 정책의 구조 밖에 남아 있습니다.

수익은 사적으로 지켜졌고, 손실은 공적으로 나뉘었습니다.

정책은 고통을 분담했지만, 끝내 이익은 되묻지 않았습니다.

■ 그 누구도 묻지 않은 한쪽

구제의 손길은 분명히 닿았습니다.

정작 가장 조용히 이득을 챙긴 이들에게는, 단 한 번도 책임을 묻지 않았습니다.

누군가는 매달 이자를 냈고, 누군가는 월세를 받았고, 또 다른 누군가는 정책에서 이름조차 불리지 않은 셈입니다.

고통을 나누는 구조는 있었습니다.

하지만 이익을 되묻는 구조는, 애초 설계되지도 않았습니다.

그리고 그 장면을 지켜보는 눈들은 이미 반응하고 있습니다.

묻지 않은 선택은, 결국 설명하지 못한 구조로 되돌아옵니다.

■ 그다음이 없다면, 순환은 반복된다

정부는 이번 조치를 재기의 기회로 설명했습니다.

그러나 그다음이 빠졌습니다.

신용을 회복할 수 있는 경로, 자립을 설계할 수 있는 체계, 그리고 성실하게 살아온 이들에게 줄 수 있는 명확한 보상 체계는 아직 비어 있습니다.

구제는 가능하지만, 설계가 없다면, 그건 다시 원점으로 돌아가는 순환일 뿐입니다.

성실함이 외면받는 구조, 연체가 전략으로 전환되는 구조.

이 두 가지가 계속된다면, 신용은 선택이 아닌 회피로 받아들여질 것이고, 책임이라는 단어는 설득력을 잃게 될 것입니다.

자료

■ 기준을 지우면, 구조가 무너진다

한 금융 리스크 컨설턴트는 “이번 정책은 재기 사다리를 내민 게 아니라, 성실과 연체 사이 기준선을 흐리는 결정이었다”며 “한쪽에선 버티면 면제되고, 다른 쪽의 노력 자체가 설명되지 않는다면 신용 질서가 아닌 사회 질서 전반에 균열이 생길 수 있다”고 경고했습니다.

이어 “구제의 언어가 아무리 온정적일지라도 기준 없는 면책과 혼동된다면, 결국 잃는 것은 국가가 쌓아온 신뢰 자본”이라고 말했습니다.

■ 누굴 살렸는가? 아니, 누굴 설명하지 못했는가

채무는 지울 수 있습니다.

그러나 질서는 그렇게 쉽게 사라지지 않습니다.

구조를 복원하지 않은 구제는 오래가지 못합니다.

사회가 기억하는 건 숫자가 아니라, 끝내 말하지 않은 기준입니다.

누굴 살렸는가보다, 누굴 끝내 설명하지 못했나.

그 질문이 결국, 제도의 운명을 결정짓습니다.

그리고 지금, 그 설명의 빈칸이야말로 회복의 시작이 되어야 할 시간입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>