기후변화·해외에 밀린 지방 골프장, ‘야간 특수’도 수도권 중심

골프장 늘었지만, 이용률 저조.. 제주 2곳, 전북 4곳 ‘야간 절벽’

열대야는 새로운 수요를 만들어냈지만, 그 기회는 모든 지역에 공평하게 돌아가지 않았습니다.

지난 4년간 전국 야간 영업 골프장 수는 70곳 넘게 늘었지만, 대부분 수도권과 영남권에 집중되면서 지역 간 인프라 격차는 오히려 더 벌어졌습니다.

기후 변화가 만든 야간 수요, 고환율에 해외로 나가던 골퍼를 붙잡기 위한 업계의 생존 전략은 지방 골프장까지 확산되지 못한 채 수도권에만 집중되는 양상입니다.

■ 수도권·영남권에 몰린 ‘야간 골프’.. 지방은 여전히 어두운 잔디밭

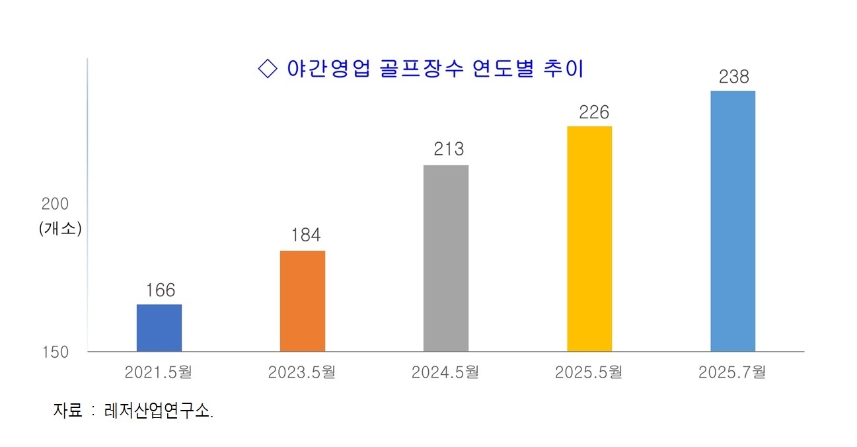

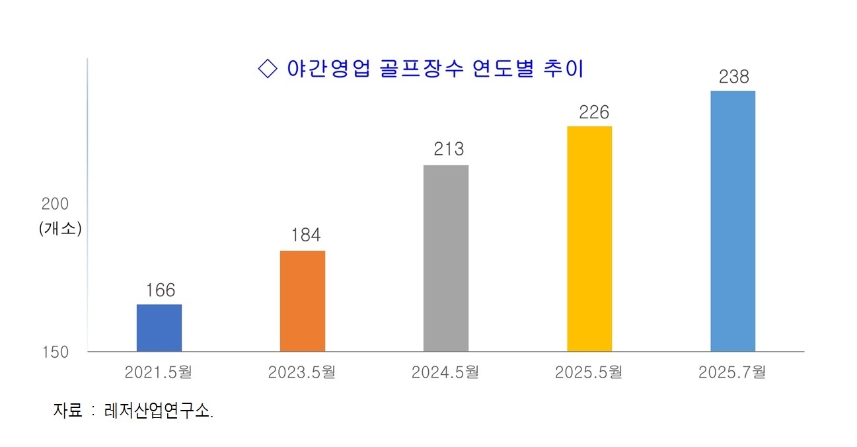

한국레저산업연구소가 20일 발표한 2024년 7월 기준 ‘야간영업 골프장 현황’에 따르면, 전국 527개 골프장 중 238곳(45.2%)이 야간 라운드를 운영 중인 것으로 나타났습니다. 2021년 166곳에서 4년 만에 72곳 늘었습니다.

야간 골프장은 분명 증가하고 있지만, 그 분포는 불균형합니다.

수도권에 78곳, 대구·경북 45곳, 부산·울산·경남권 35곳 등 수요가 높은 지역에 집중되어 있습니다.

반면 전북은 4곳, 제주도는 단 2곳에 불과합니다.

야간 영업은 그저 조명을 켜는 문제가 아닙니다.

인력 운영, 전력 수급, 안전 시스템, 그리고 무엇보다 수요 확보라는 네 가지 조건을 동시에 충족해야 가능한 구조입니다.

결국 수도권과 영남권은 이미 확보된 수요와 높은 회전율 덕에 야간 영업을 확대할 수 있었던 반면, 지방은 이용률과 수익성 판단 자체가 불확실해 인프라 확장에 나서지 못하고 있다는 분석이 나오고 있습니다.

■ 열대야·고환율·고물가 3중고에.. 젊은 골퍼들 “시원하고 저렴한 밤 찾는다”

또한 야간 골프의 확산은 운영 시간의 연장하는데 그치지 않습니다. 기후위기가 촉발한 소비 패턴의 구조적 전환이기도 합니다.

여름철 열대야가 일상화되면서, 골퍼들은 더위를 피할 수 있는 시간대를 자연스럽게 선택하게 됐습니다.

여기에 고환율과 고물가까지 겹치며 해외 골프여행의 진입 장벽이 높아지자, 국내 대체 수요가 빠르게 유입되고 있습니다.

이른바 ‘알뜰 골퍼’로 불리는 2030세대, 여성 골퍼, 1인 플레이 유저들의 유입도 눈에 띕니다.

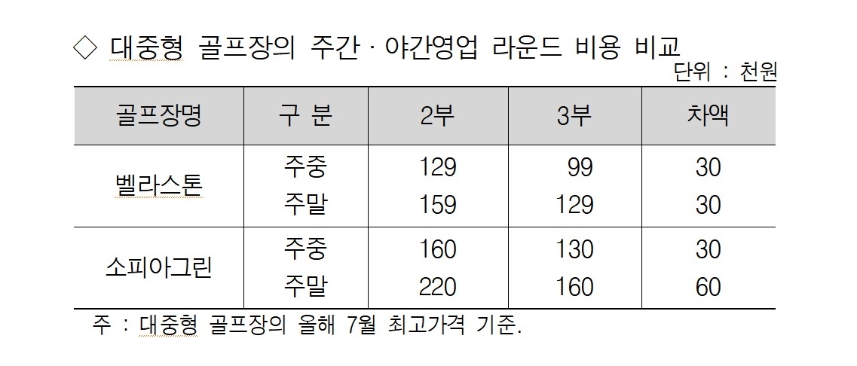

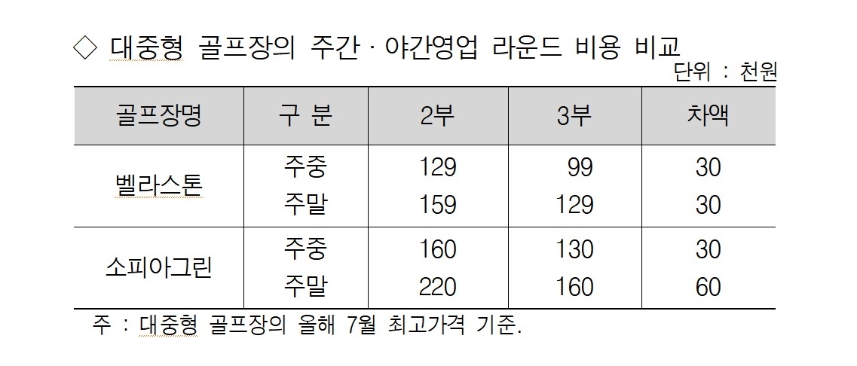

낮보다 3만~6만 원 저렴한 야간 그린피와 캐디 대신 마샬 시스템을 도입한 운영 방식은 ‘저비용·고만족’ 소비 패턴을 가능케 했습니다.

강원 횡성의 벨라스톤CC는 마샬 캐디 제도를 활용해 팀당 캐디피를 야간에 10만 원으로 낮췄고, 지난해에만 1만 5,000명 이상의 야간 고객을 유치하며 약 19억 원의 매출을 올렸습니다.

수도권 대중형 골프장들도 야간 운영을 통해 연 수억~수십억 원 규모의 추가 수익을 올리는 것으로 알려졌습니다.

기후, 비용, 라이프스타일이 결합된 이 새로운 야간 수요는 이제 계절적 특수성을 넘어 골프 산업 전반의 구조를 흔들고 있습니다.

■ 지방은 코스 늘려도 유휴화.. ‘잔디 보호’ 뒤에 가려진 수요 공백

지방 골프장은 정반대의 풍경을 보여줍니다.

제주도는 골프장만 30곳이 있지만, 이 중 야간 라운드를 운영하는 곳은 단 2곳에 불과합니다.

기온은 올라갔지만, 야간 수요를 수용할 수 있는 기반은 여전히 따라가지 못하고 있습니다.

골프장 측은 잔디 보호, 인력난, 수익성 저하를 주된 이유로 들지만 실제로는 수요 자체가 확보되지 않는다는 근본적 제약이 자리잡고 있습니다.

야간 고객층이 없으면 설비를 갖추고도 가동할 수 없는 구조적 리스크가 상존합니다.

서천범 한국레저산업연구소 소장은 “대기업 계열 회원제나 공공 골프장은 여전히 보수적인 운영 기조를 고수하고 있다”며 “지방 중소형 골프장은 야간 고객 유입이 없다면 적자를 감수해야 하기 때문에 시장 진입 자체를 망설이게 된다”고 지적했습니다.

더불어 “비슷한 코스를 갖췄어도 수도권은 밤까지 북적이는 반면, 지방은 해가 지면 불을 끄는 현실이 고착되고 있다”며 “시설은 있어도 활용하지 못하는 지방 골프장의 유휴화는 인프라 양극화의 또 다른 단면”이라고 분석했습니다.

기온은 올라가고 수요도 변하고 있지만, 지방 골프장은 그 변화를 감당할 수 있는 여건조차 제대로 갖추지 못한 채 시장 밖에 머물고 있습니다.

■ “골프 산업의 기후대응력, 지역별 정책 격차로 갈린다”

기후변화가 골프 산업의 구조를 재편하고 있습니다.

그러나 이 변화의 기회는 수도권에 집중되고 있습니다. 열대야와 고비용 시대는 지방 골프장에도 새로운 수요를 만들어내고 있지만, 이를 수용할 수 있는 기반은 여전히 부족합니다.

야간 골프 인프라의 지역 격차는 여가의 차원을 넘어섭니다.

지방의 관광 수익, 인구 유입, 스포츠 산업 경쟁력까지 영향을 미치는 구조적 문제로 확산되고 있습니다.

특히 해외 골프 소비가 위축되고 국내로 전환되는 흐름이 가속화될 경우, 수도권과 비수도권 간 격차는 더욱 뚜렷해질 가능성도 제기됩니다.

서천범 소장은 “야간 골프는 골프장에는 매출을 늘릴 수 있는 전략이자, 이용자에게는 비용 부담을 낮추면서 쾌적하게 플레이할 수 있는 방식”이라며 “기후 변화가 계속되는 한 야간 영업은 더 확산될 수밖에 없다”고 분석했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

골프장 늘었지만, 이용률 저조.. 제주 2곳, 전북 4곳 ‘야간 절벽’

열대야는 새로운 수요를 만들어냈지만, 그 기회는 모든 지역에 공평하게 돌아가지 않았습니다.

지난 4년간 전국 야간 영업 골프장 수는 70곳 넘게 늘었지만, 대부분 수도권과 영남권에 집중되면서 지역 간 인프라 격차는 오히려 더 벌어졌습니다.

기후 변화가 만든 야간 수요, 고환율에 해외로 나가던 골퍼를 붙잡기 위한 업계의 생존 전략은 지방 골프장까지 확산되지 못한 채 수도권에만 집중되는 양상입니다.

■ 수도권·영남권에 몰린 ‘야간 골프’.. 지방은 여전히 어두운 잔디밭

한국레저산업연구소가 20일 발표한 2024년 7월 기준 ‘야간영업 골프장 현황’에 따르면, 전국 527개 골프장 중 238곳(45.2%)이 야간 라운드를 운영 중인 것으로 나타났습니다. 2021년 166곳에서 4년 만에 72곳 늘었습니다.

야간 골프장은 분명 증가하고 있지만, 그 분포는 불균형합니다.

수도권에 78곳, 대구·경북 45곳, 부산·울산·경남권 35곳 등 수요가 높은 지역에 집중되어 있습니다.

반면 전북은 4곳, 제주도는 단 2곳에 불과합니다.

야간 영업은 그저 조명을 켜는 문제가 아닙니다.

인력 운영, 전력 수급, 안전 시스템, 그리고 무엇보다 수요 확보라는 네 가지 조건을 동시에 충족해야 가능한 구조입니다.

결국 수도권과 영남권은 이미 확보된 수요와 높은 회전율 덕에 야간 영업을 확대할 수 있었던 반면, 지방은 이용률과 수익성 판단 자체가 불확실해 인프라 확장에 나서지 못하고 있다는 분석이 나오고 있습니다.

■ 열대야·고환율·고물가 3중고에.. 젊은 골퍼들 “시원하고 저렴한 밤 찾는다”

또한 야간 골프의 확산은 운영 시간의 연장하는데 그치지 않습니다. 기후위기가 촉발한 소비 패턴의 구조적 전환이기도 합니다.

여름철 열대야가 일상화되면서, 골퍼들은 더위를 피할 수 있는 시간대를 자연스럽게 선택하게 됐습니다.

여기에 고환율과 고물가까지 겹치며 해외 골프여행의 진입 장벽이 높아지자, 국내 대체 수요가 빠르게 유입되고 있습니다.

이른바 ‘알뜰 골퍼’로 불리는 2030세대, 여성 골퍼, 1인 플레이 유저들의 유입도 눈에 띕니다.

낮보다 3만~6만 원 저렴한 야간 그린피와 캐디 대신 마샬 시스템을 도입한 운영 방식은 ‘저비용·고만족’ 소비 패턴을 가능케 했습니다.

강원 횡성의 벨라스톤CC는 마샬 캐디 제도를 활용해 팀당 캐디피를 야간에 10만 원으로 낮췄고, 지난해에만 1만 5,000명 이상의 야간 고객을 유치하며 약 19억 원의 매출을 올렸습니다.

수도권 대중형 골프장들도 야간 운영을 통해 연 수억~수십억 원 규모의 추가 수익을 올리는 것으로 알려졌습니다.

기후, 비용, 라이프스타일이 결합된 이 새로운 야간 수요는 이제 계절적 특수성을 넘어 골프 산업 전반의 구조를 흔들고 있습니다.

레저산업연구소 제공

■ 지방은 코스 늘려도 유휴화.. ‘잔디 보호’ 뒤에 가려진 수요 공백

지방 골프장은 정반대의 풍경을 보여줍니다.

제주도는 골프장만 30곳이 있지만, 이 중 야간 라운드를 운영하는 곳은 단 2곳에 불과합니다.

기온은 올라갔지만, 야간 수요를 수용할 수 있는 기반은 여전히 따라가지 못하고 있습니다.

골프장 측은 잔디 보호, 인력난, 수익성 저하를 주된 이유로 들지만 실제로는 수요 자체가 확보되지 않는다는 근본적 제약이 자리잡고 있습니다.

야간 고객층이 없으면 설비를 갖추고도 가동할 수 없는 구조적 리스크가 상존합니다.

서천범 한국레저산업연구소 소장은 “대기업 계열 회원제나 공공 골프장은 여전히 보수적인 운영 기조를 고수하고 있다”며 “지방 중소형 골프장은 야간 고객 유입이 없다면 적자를 감수해야 하기 때문에 시장 진입 자체를 망설이게 된다”고 지적했습니다.

더불어 “비슷한 코스를 갖췄어도 수도권은 밤까지 북적이는 반면, 지방은 해가 지면 불을 끄는 현실이 고착되고 있다”며 “시설은 있어도 활용하지 못하는 지방 골프장의 유휴화는 인프라 양극화의 또 다른 단면”이라고 분석했습니다.

기온은 올라가고 수요도 변하고 있지만, 지방 골프장은 그 변화를 감당할 수 있는 여건조차 제대로 갖추지 못한 채 시장 밖에 머물고 있습니다.

■ “골프 산업의 기후대응력, 지역별 정책 격차로 갈린다”

기후변화가 골프 산업의 구조를 재편하고 있습니다.

그러나 이 변화의 기회는 수도권에 집중되고 있습니다. 열대야와 고비용 시대는 지방 골프장에도 새로운 수요를 만들어내고 있지만, 이를 수용할 수 있는 기반은 여전히 부족합니다.

야간 골프 인프라의 지역 격차는 여가의 차원을 넘어섭니다.

지방의 관광 수익, 인구 유입, 스포츠 산업 경쟁력까지 영향을 미치는 구조적 문제로 확산되고 있습니다.

특히 해외 골프 소비가 위축되고 국내로 전환되는 흐름이 가속화될 경우, 수도권과 비수도권 간 격차는 더욱 뚜렷해질 가능성도 제기됩니다.

서천범 소장은 “야간 골프는 골프장에는 매출을 늘릴 수 있는 전략이자, 이용자에게는 비용 부담을 낮추면서 쾌적하게 플레이할 수 있는 방식”이라며 “기후 변화가 계속되는 한 야간 영업은 더 확산될 수밖에 없다”고 분석했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>