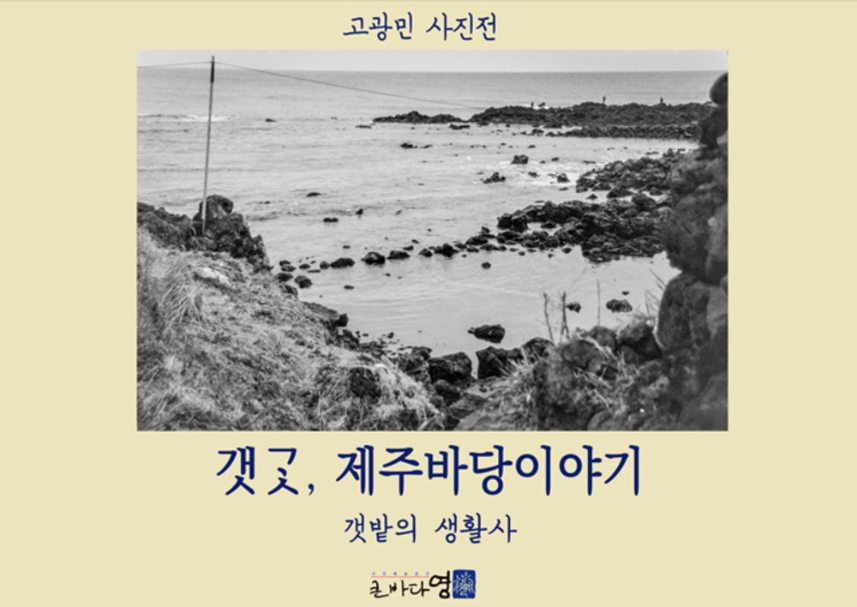

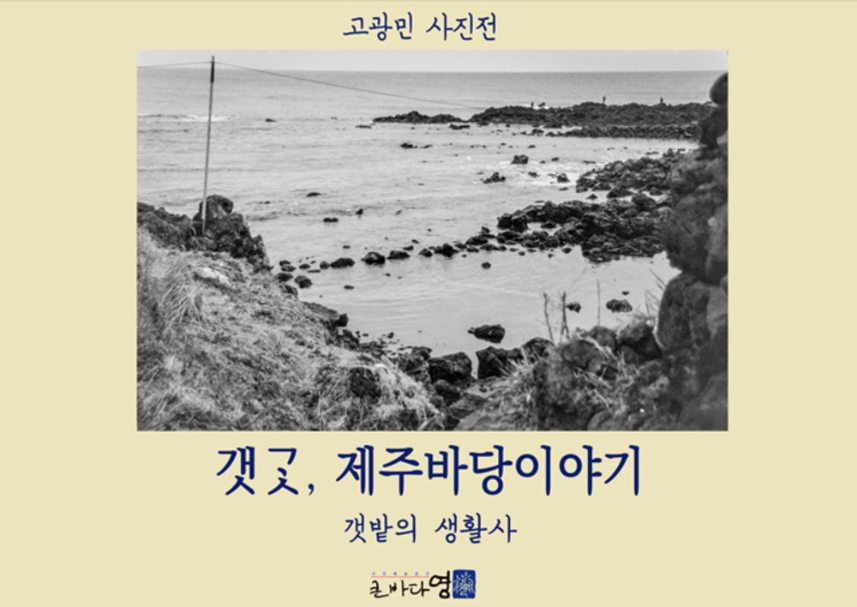

돌담과 조류로 빚어낸 바당밭, 고광민 작가 사진전 9월 30일까지

관광 엽서가 아닌, 생존의 바다를 기록한 28점의 시선

# 바람이 해안을 스칩니다.

햇빛은 물결 위에서 부서지고, 그 아래에는 지도에도 없는 또 하나의 제주가 숨을 쉽니다.

밀물과 썰물을 가늠해 돌담을 세우고, 바다를 곡식밭처럼 일구던 시절이 있었습니다.

제주 사람들은 그곳을 ‘갯ᄀᆞᆺ’이라 불렀습니다.

비 오는 날에도, 바람이 거센 날에도 그 바당밭은 마을의 식탁과 생계를 지켜냈습니다.

지금은 이름만 남고, 그 흔적은 옛 기억에서나 조용히 이어집니다.

작가는 그 흔적을 붙잡으려 수십 년 동안 발로 바다를 찾아다녔습니다.

이 전시는 관광 엽서 속에서 보던 바다가 아닙니다.

해류와 물길을 읽으며 살아온, 해안선의 빛바랜 설계도를 펼쳐 보입니다.

‘풍경’에서 ‘생존의 기록’으로, 제주 바다의 얼굴을 다시 맞이합니다.

9일, 고광민 작가의 사진전 ‘갯ᄀᆞᆺ, 제주바당이야기’가 제주시 만덕로 사진예술공간 ‘큰바다영瀛’에서 개막했습니다.

전시는 9월 30일까지, 총 28점의 사진으로 바다가 밭이던 시절의 생활사를 전합니다.

■ 칼날 바위 위의 바당밭

‘갯ᄀᆞᆺ’(갯곳)은 밀물이 차면 잠기고, 썰물이 빠지면 드러나는 바닷가를 뜻하는 제줏말입니다.

용암이 바다로 흘러 굳으며 칼날처럼 솟은 암반, 그 틈새마다 마을의 바당밭이 숨어 있었습니다.

이곳은 물고기만 잡는 자리가 아니었습니다.

물살의 방향과 지형을 살펴, 삶을 이어가던 살아 있는 작업장이었습니다.

그중 ‘ᄃᆞᆫ물원’은 이미 사라진 돌담 어장의 마지막 흔적을 담고 있습니다.

돌담의 각도와 조류의 흐름 하나하나에는 세대를 거쳐 전해진 지식과 손끝의 감각이 깃들어 있습니다.

■ 돈보다. 손기술과 나눔이 앞섰던 바다살이

작가는 지갑보다 물때와 손길이 먼저였던 시절의 제주를 주목합니다.

육지에는 곡식밭이 있었고, 바다에는 ‘갯ᄀᆞᆺ’이라 불린 바당밭이 있었습니다. 마을마다 바당밭에 이름을 붙이고, 계절과 물때에 맞춰 고기잡이, 해조류 채취, 소금 굽기가 이어졌습니다.

‘감태 무덤’ 앞에 서면, 해안의 공기가 묵직하게 전해집니다. 검은 화산석 방파제 아래, 파도에 씻겨 온 감태가 둥글게 쌓여 있습니다.

줄기 사이사이로 바닷물 방울이 맺혀 반짝이고, 젖은 모래 위에 수십 개의 더미가 질서 있게 놓여 있습니다.

누군가 놓고 간 기다란 대나무 장대는 작업의 흔적이자 하루의 끝을 알리는 표식처럼 보입니다.

이 장면은 채취가 아니라, 바다가 내어준 몫을 마을이 함께 나누는 의식입니다.

■ 사라진 지명, 이어진 기억

구좌읍 행원리의 ‘조랑개’는 매립으로 사라졌습니다.

그러나 작가는 그 자리에서 나이든 해녀가 갈퀴로 우뭇가사리를 긁는 모습을 남겼습니다.

초록빛 해조류가 바위를 덮은 갯바당에서, 해녀는 허리를 굽혀 물질을 이어갑니다.

멀리 검은 돌담 위에는 경운기들이 줄지어 서 있습니다.

바다는 여전히 그 자리에서 파도를 토해내고, 품어 안기를 반복합니다.

■ 바위 절벽 위의 인간과 바다

석양이 바다를 붉게 물들이고, 검은 용암 절벽 끝에 한 사람이 서 있습니다.

낚싯줄이 바람을 가르고, 발밑에서는 금속빛 파도가 부서집니다.

고독과 집중이 공존하는 순간을 사진은 멀찍이서 담아냈습니다.

■ 전시에서 강연으로

오는 23일, 같은 공간에서 작가는 ‘제주바다의 용불용설’을 주제로 특강을 엽니다.

수십 년간의 답사와 구술 기록에서 길어낸 생활사 이야기를 직접 들을 수 있습니다.

전시는 오후 1시부터 7시까지 관람할 수 있으며, 매주 수요일은 휴관입니다.

관람료는 없습니다.

■ 그리고, 사진예술공간 ‘큰바다영瀛’ 이야기

이 전시가 열리는 ‘큰바다영瀛’은 제주 사진가 고영일 작가를 기리기 위해 가족들이 2021년 문을 연 공간입니다.

작가가 생전에 천착했던 과제, “제주의 자연과 생활과 인물”을 이어가고자 했습니다.

개관 이후 ‘제주 아이들’, ‘제주 포구’, ‘제주의 아버지’ 등 사라져가는 지역의 얼굴과 풍경을 기록해 왔습니다.

이번 고광민 작가의 전시는, 그 연장선에서 제주 해안의 기억을 사진으로 복원합니다.

전시는 화려한 관광 풍경이 아니라, 바람과 물살을 읽어가며 살아온 사람들 그리고 현장을 오늘로 소환합니다.

사라진 ‘갯ᄀᆞᆺ’과 그 안에서 이어진 지혜는 사진 속에 여전히 숨을 쉽니다.

9월 30일, 바다가 밭이던 시절의 제주를 직접 마주할 수 있는 마지막 날입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

관광 엽서가 아닌, 생존의 바다를 기록한 28점의 시선

고광민 作

# 바람이 해안을 스칩니다.

햇빛은 물결 위에서 부서지고, 그 아래에는 지도에도 없는 또 하나의 제주가 숨을 쉽니다.

밀물과 썰물을 가늠해 돌담을 세우고, 바다를 곡식밭처럼 일구던 시절이 있었습니다.

제주 사람들은 그곳을 ‘갯ᄀᆞᆺ’이라 불렀습니다.

비 오는 날에도, 바람이 거센 날에도 그 바당밭은 마을의 식탁과 생계를 지켜냈습니다.

지금은 이름만 남고, 그 흔적은 옛 기억에서나 조용히 이어집니다.

작가는 그 흔적을 붙잡으려 수십 년 동안 발로 바다를 찾아다녔습니다.

이 전시는 관광 엽서 속에서 보던 바다가 아닙니다.

해류와 물길을 읽으며 살아온, 해안선의 빛바랜 설계도를 펼쳐 보입니다.

‘풍경’에서 ‘생존의 기록’으로, 제주 바다의 얼굴을 다시 맞이합니다.

9일, 고광민 작가의 사진전 ‘갯ᄀᆞᆺ, 제주바당이야기’가 제주시 만덕로 사진예술공간 ‘큰바다영瀛’에서 개막했습니다.

전시는 9월 30일까지, 총 28점의 사진으로 바다가 밭이던 시절의 생활사를 전합니다.

■ 칼날 바위 위의 바당밭

‘갯ᄀᆞᆺ’(갯곳)은 밀물이 차면 잠기고, 썰물이 빠지면 드러나는 바닷가를 뜻하는 제줏말입니다.

용암이 바다로 흘러 굳으며 칼날처럼 솟은 암반, 그 틈새마다 마을의 바당밭이 숨어 있었습니다.

이곳은 물고기만 잡는 자리가 아니었습니다.

물살의 방향과 지형을 살펴, 삶을 이어가던 살아 있는 작업장이었습니다.

그중 ‘ᄃᆞᆫ물원’은 이미 사라진 돌담 어장의 마지막 흔적을 담고 있습니다.

돌담의 각도와 조류의 흐름 하나하나에는 세대를 거쳐 전해진 지식과 손끝의 감각이 깃들어 있습니다.

고광민 作

■ 돈보다. 손기술과 나눔이 앞섰던 바다살이

작가는 지갑보다 물때와 손길이 먼저였던 시절의 제주를 주목합니다.

육지에는 곡식밭이 있었고, 바다에는 ‘갯ᄀᆞᆺ’이라 불린 바당밭이 있었습니다. 마을마다 바당밭에 이름을 붙이고, 계절과 물때에 맞춰 고기잡이, 해조류 채취, 소금 굽기가 이어졌습니다.

‘감태 무덤’ 앞에 서면, 해안의 공기가 묵직하게 전해집니다. 검은 화산석 방파제 아래, 파도에 씻겨 온 감태가 둥글게 쌓여 있습니다.

줄기 사이사이로 바닷물 방울이 맺혀 반짝이고, 젖은 모래 위에 수십 개의 더미가 질서 있게 놓여 있습니다.

누군가 놓고 간 기다란 대나무 장대는 작업의 흔적이자 하루의 끝을 알리는 표식처럼 보입니다.

이 장면은 채취가 아니라, 바다가 내어준 몫을 마을이 함께 나누는 의식입니다.

■ 사라진 지명, 이어진 기억

구좌읍 행원리의 ‘조랑개’는 매립으로 사라졌습니다.

그러나 작가는 그 자리에서 나이든 해녀가 갈퀴로 우뭇가사리를 긁는 모습을 남겼습니다.

초록빛 해조류가 바위를 덮은 갯바당에서, 해녀는 허리를 굽혀 물질을 이어갑니다.

멀리 검은 돌담 위에는 경운기들이 줄지어 서 있습니다.

바다는 여전히 그 자리에서 파도를 토해내고, 품어 안기를 반복합니다.

고광민 作

■ 바위 절벽 위의 인간과 바다

석양이 바다를 붉게 물들이고, 검은 용암 절벽 끝에 한 사람이 서 있습니다.

낚싯줄이 바람을 가르고, 발밑에서는 금속빛 파도가 부서집니다.

고독과 집중이 공존하는 순간을 사진은 멀찍이서 담아냈습니다.

■ 전시에서 강연으로

오는 23일, 같은 공간에서 작가는 ‘제주바다의 용불용설’을 주제로 특강을 엽니다.

수십 년간의 답사와 구술 기록에서 길어낸 생활사 이야기를 직접 들을 수 있습니다.

전시는 오후 1시부터 7시까지 관람할 수 있으며, 매주 수요일은 휴관입니다.

관람료는 없습니다.

■ 그리고, 사진예술공간 ‘큰바다영瀛’ 이야기

이 전시가 열리는 ‘큰바다영瀛’은 제주 사진가 고영일 작가를 기리기 위해 가족들이 2021년 문을 연 공간입니다.

작가가 생전에 천착했던 과제, “제주의 자연과 생활과 인물”을 이어가고자 했습니다.

개관 이후 ‘제주 아이들’, ‘제주 포구’, ‘제주의 아버지’ 등 사라져가는 지역의 얼굴과 풍경을 기록해 왔습니다.

이번 고광민 작가의 전시는, 그 연장선에서 제주 해안의 기억을 사진으로 복원합니다.

전시는 화려한 관광 풍경이 아니라, 바람과 물살을 읽어가며 살아온 사람들 그리고 현장을 오늘로 소환합니다.

사라진 ‘갯ᄀᆞᆺ’과 그 안에서 이어진 지혜는 사진 속에 여전히 숨을 쉽니다.

9월 30일, 바다가 밭이던 시절의 제주를 직접 마주할 수 있는 마지막 날입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>