복지의 시선 넘어.. 여섯 작가의 궤적이 남긴 존재의 증언

전시는 어느덧 절반을 지나 있었습니다.

뒤늦게 마주한 만큼 아쉬움이 남았지만, 그 지연은 곧 또 다른 울림으로 변했습니다.

‘역정(驛程)’이라는 이름은 여정을 곧바로 지칭하지 않습니다.

아름다움은 언제나 간극과 기다림, 그리고 과정을 통과하며 비로소 모습을 드러냅니다.

제때 닿지 못한 시선을 탓하지 않으면서도 전시의 일부로 끌어안는 방식.

이번 기획이 건네는 첫 번째 메시지였습니다.

전시명이기도 한 ‘미의 역정(美的驛程)’은 중국 미학자 리쩌허우(李澤厚)가 아름다움이 걸어온 과정을 설명하며 쓴 말에서 비롯됐습니다.

이번 전시는 그 개념을 빌려오는 데서 멈추지 않았습니다. 사회적 제약 속에서도 꺼지지 않았던 창작의 시간, 그 지난한 궤적이야말로 아름다움이 어떻게 현실 속에 스며드는가를 증명하는 또 하나의 역정이 되었습니다.

이들의 삶 전체가 곧 ‘미의 역정’이라는 것, 그것이 이번 기획이 던지는 가장 큰 증언입니다.

■ 복지에서 예술로, 시선의 전환

지난달 16일 시작한 특별 기획전 ‘미의 역정(美的驛程)’은 제주 장애예술의 과거와 현재를 온전히 예술의 자리로 불러냈습니다.

오랫동안 장애예술은 ‘복지’라는 언어에 제한돼 있었지만, 전시는 그 틀을 해체하고 예술 본연의 가치에 집중합니다.

민경언 예술감독은 “작품을 개별적으로 보는 것도 좋지만, 전체가 하나로 꿰어질 때 더 깊은 의미가 드러난다”며, “작가들이 추구한 아름다움이 결국 하나의 길로 이어진다”고 말했습니다.

■ 여섯 명의 궤적, 하나의 울림

전시에는 고(故) 고운산, 곽상필, 문정호, 백주순, 성정자, 좌경신 여섯 작가가 참여했습니다. 다른 출발점에서 시작해 전시장 안에서 한 줄기로 이어집니다.

삶 전체가 곧 예술이었던 이는 고운산 작가(1960~2025)입니다. 세 살 무렵 소아마비로 하반신 마비를 겪었지만, 회화와 한국화를 통해 자신만의 세계를 세웠습니다. 개인 활동에 그치지 않고 협회를 창립해 제주의 장애예술 기반을 다졌다는 점에서 한 세대의 토대이자 기억으로 남습니다.

지난 7월 별세한 이후, 전시는 유작을 추모 공간에 함께 놓아 관람객에게 깊은 울림을 더합니다.

곽상필 작가의 붓은 기록자의 시선으로 다가옵니다. ‘소방서’에서 드러나는 낡은 벽돌과 기울어진 구조물은 건축의 흔적으로서만 아닌, 사회의 가장자리에 남겨진 시간의 주름입니다. 주변부의 삶을 고스란히 담아, 잊힌 장소조차 존엄을 품고 있음을 증언합니다.

버려진 오브제를 엮어낸 문정호 작가의 ‘정글시리즈’는 전시장 안에서 가장 낯선 긴장 구도를 드러냅니다. 폐기된 사물들은 작가의 손에서 다시 숨을 얻고, 파괴와 재생의 경계가 한 화면 안에서 충돌합니다.

관람객은 그 앞에서 소멸과 탄생이 공존하는 순간을 체험하게 됩니다.

백주순 작가는 사회가 덧씌운 낙인을 정면으로 응시합니다. 종이 프레스 조형물 ‘얼룩’은 혐오와 수치의 흔적을 예술로 끌어올리며, 이를 존재의 선언으로 바꿔냅니다.

치유를 말하기보다, 살아 있음을 증명하는 예술의 언어를 꺼내 놓습니다.

붓끝에서 공동체의 숨결을 끌어내는 건 성정자 작가입니다. ‘길 위의 두 돌부처’에 담긴 선과 획은 한 개인의 필적이면서, 함께 호흡하는 삶의 리듬으로 확장됩니다.

글씨의 영역에서 확장한, 관계와 조화의 언어를 만납니다.

좌경신 작가의 문인화 ‘불꽃 사랑’은 절제 속에 길을 묻습니다. 욕망을 덜어내고 자연과 합일하려는 구도자의 태도가 화폭에 스며, 전시 전체를 마무리하는 사색의 결을 만듭니다.

여섯 작가의 언어는 제각각 다르지만, 전시장 안에서는 하나의 문장으로 꿰어집니다. 그 문장이 곧 ‘미의 역정’이라는 이름의 완성입니다.

■ 현장의 목소리

전시를 찾은 서예가 이금아 작가(제주장애인예술가협회)는 “선배들의 길을 보며 꿈을 이어갈 수 있다는 감동을 받았다”며, “이번 전시가 동력이 되어 감사하다”고 소감을 밝혔습니다.

한국장애예술가협회 석창우 회장과 전라북도 무형문화재 궁중 자수장 이정희 장인도 직접 제주를 찾아 “이 흐름이 전국으로 확산되길 바란다”고 말했습니다.

신소연 기획자는 “이번 전시는 장애와 예술을 복지의 틀에서 해방시킨 전환점”이라면서, “앞으로 다른 지역 1세대 작가들의 역정도 함께 조명하고 싶다”고 밝혔습니다.

■ 존엄을 보여준 접근성

이번 전시는 누구에게나 열린 구조로 설계됐습니다. 점자 책자와 큰 글자 캡션, 김경란 아나운서의 목소리로 제공되는 음성 안내, 휠체어 동행 프로그램까지 도입했습니다.

관람 편의를 배려한 장치이자, 차별 없는 예술 경험을 구현하는 존엄의 발현입니다.

■ 늦음과 과정의 힘

아름다움은 단번에 완결되지 않습니다.

그 의미는 시간의 지연과 간극 속에서 축적됩니다.

이번 전시가 절반을 지난 시점에도 여전히 강한 울림을 남기는 이유는, 아름다움이 살아 움직이는 과정으로 다가오기 때문입니다.

늦게 닿은 시선조차 전시의 일부가 될 수 있다는 사실.

그것이 뒤늦게 마주한 ‘미의 역정’이 증명하는 힘입니다.

전시는 곧 막을 내립니다.

‘미의 역정’은 과거를 기념하는 자리를 넘어, 제주 장애예술이 걸어온 길과 앞으로의 방향을 함께 묻습니다.

복지의 틀에서 해방된 예술은 존엄의 언어로 새겨지고 있습니다.

그 늦음마저 과정의 일부로 삼아낸 이번 전시는, 끝난 뒤에도 “아름다움이란 무엇인가”라는 질문을 우리 곁에 남기며 새로운 시작과 희망의 이야기를 이어갑니다.

전시는 6일까지 제주시 예술공간 이아에서 만날 수 있습니다.

커뮤니티아트랩 ‘KOJI’가 주최·주관했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

곽상필 作 ‘소방관’

전시는 어느덧 절반을 지나 있었습니다.

뒤늦게 마주한 만큼 아쉬움이 남았지만, 그 지연은 곧 또 다른 울림으로 변했습니다.

‘역정(驛程)’이라는 이름은 여정을 곧바로 지칭하지 않습니다.

아름다움은 언제나 간극과 기다림, 그리고 과정을 통과하며 비로소 모습을 드러냅니다.

제때 닿지 못한 시선을 탓하지 않으면서도 전시의 일부로 끌어안는 방식.

이번 기획이 건네는 첫 번째 메시지였습니다.

전시명이기도 한 ‘미의 역정(美的驛程)’은 중국 미학자 리쩌허우(李澤厚)가 아름다움이 걸어온 과정을 설명하며 쓴 말에서 비롯됐습니다.

이번 전시는 그 개념을 빌려오는 데서 멈추지 않았습니다. 사회적 제약 속에서도 꺼지지 않았던 창작의 시간, 그 지난한 궤적이야말로 아름다움이 어떻게 현실 속에 스며드는가를 증명하는 또 하나의 역정이 되었습니다.

이들의 삶 전체가 곧 ‘미의 역정’이라는 것, 그것이 이번 기획이 던지는 가장 큰 증언입니다.

‘미의 역정’ 전시장.

■ 복지에서 예술로, 시선의 전환

지난달 16일 시작한 특별 기획전 ‘미의 역정(美的驛程)’은 제주 장애예술의 과거와 현재를 온전히 예술의 자리로 불러냈습니다.

오랫동안 장애예술은 ‘복지’라는 언어에 제한돼 있었지만, 전시는 그 틀을 해체하고 예술 본연의 가치에 집중합니다.

민경언 예술감독은 “작품을 개별적으로 보는 것도 좋지만, 전체가 하나로 꿰어질 때 더 깊은 의미가 드러난다”며, “작가들이 추구한 아름다움이 결국 하나의 길로 이어진다”고 말했습니다.

고운산 作 ‘무제’

■ 여섯 명의 궤적, 하나의 울림

전시에는 고(故) 고운산, 곽상필, 문정호, 백주순, 성정자, 좌경신 여섯 작가가 참여했습니다. 다른 출발점에서 시작해 전시장 안에서 한 줄기로 이어집니다.

삶 전체가 곧 예술이었던 이는 고운산 작가(1960~2025)입니다. 세 살 무렵 소아마비로 하반신 마비를 겪었지만, 회화와 한국화를 통해 자신만의 세계를 세웠습니다. 개인 활동에 그치지 않고 협회를 창립해 제주의 장애예술 기반을 다졌다는 점에서 한 세대의 토대이자 기억으로 남습니다.

지난 7월 별세한 이후, 전시는 유작을 추모 공간에 함께 놓아 관람객에게 깊은 울림을 더합니다.

곽상필 작가의 붓은 기록자의 시선으로 다가옵니다. ‘소방서’에서 드러나는 낡은 벽돌과 기울어진 구조물은 건축의 흔적으로서만 아닌, 사회의 가장자리에 남겨진 시간의 주름입니다. 주변부의 삶을 고스란히 담아, 잊힌 장소조차 존엄을 품고 있음을 증언합니다.

문정호 作 ‘정글시리즈’

버려진 오브제를 엮어낸 문정호 작가의 ‘정글시리즈’는 전시장 안에서 가장 낯선 긴장 구도를 드러냅니다. 폐기된 사물들은 작가의 손에서 다시 숨을 얻고, 파괴와 재생의 경계가 한 화면 안에서 충돌합니다.

관람객은 그 앞에서 소멸과 탄생이 공존하는 순간을 체험하게 됩니다.

백주순 작가는 사회가 덧씌운 낙인을 정면으로 응시합니다. 종이 프레스 조형물 ‘얼룩’은 혐오와 수치의 흔적을 예술로 끌어올리며, 이를 존재의 선언으로 바꿔냅니다.

치유를 말하기보다, 살아 있음을 증명하는 예술의 언어를 꺼내 놓습니다.

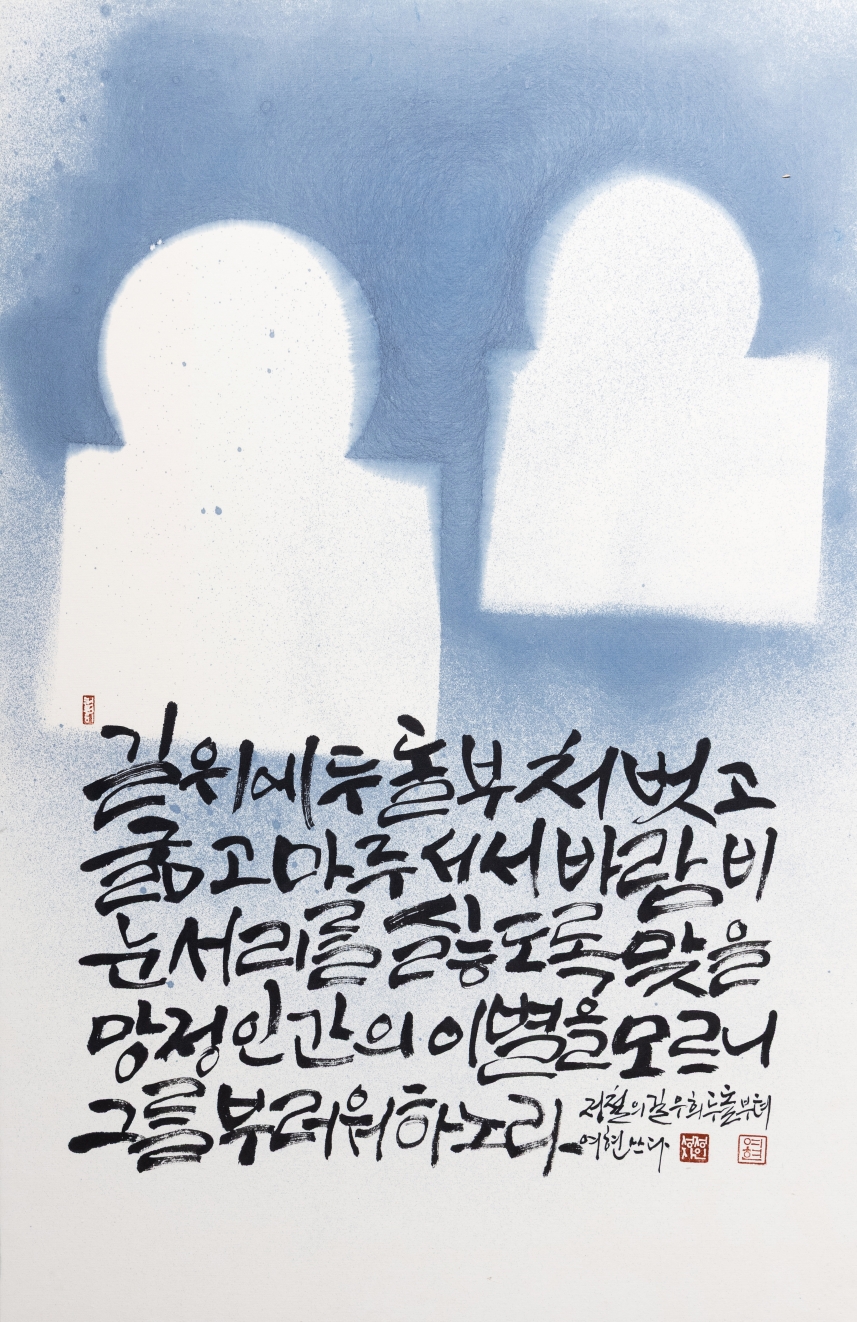

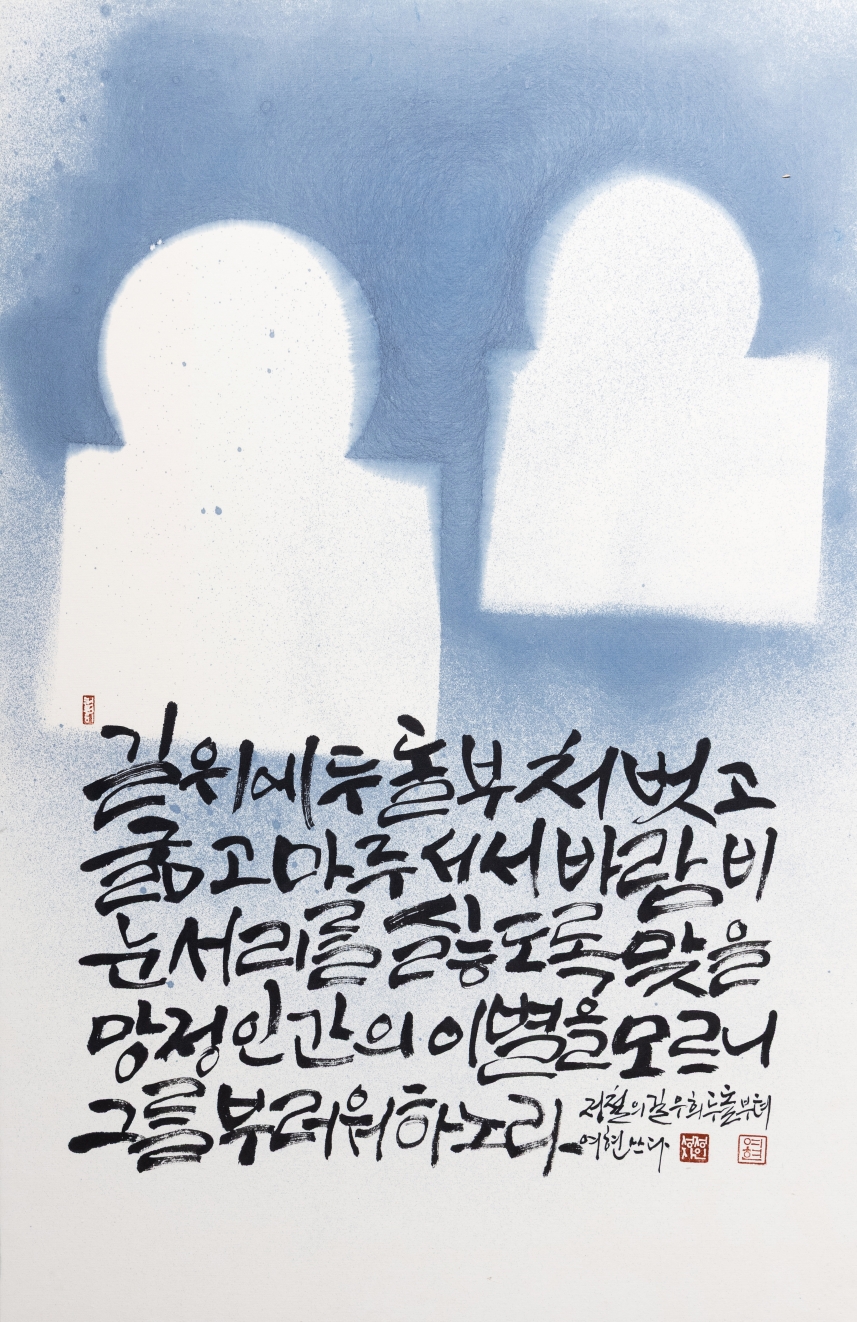

붓끝에서 공동체의 숨결을 끌어내는 건 성정자 작가입니다. ‘길 위의 두 돌부처’에 담긴 선과 획은 한 개인의 필적이면서, 함께 호흡하는 삶의 리듬으로 확장됩니다.

글씨의 영역에서 확장한, 관계와 조화의 언어를 만납니다.

좌경신 작가의 문인화 ‘불꽃 사랑’은 절제 속에 길을 묻습니다. 욕망을 덜어내고 자연과 합일하려는 구도자의 태도가 화폭에 스며, 전시 전체를 마무리하는 사색의 결을 만듭니다.

여섯 작가의 언어는 제각각 다르지만, 전시장 안에서는 하나의 문장으로 꿰어집니다. 그 문장이 곧 ‘미의 역정’이라는 이름의 완성입니다.

좌경신 作 ‘불꽃사랑’

■ 현장의 목소리

전시를 찾은 서예가 이금아 작가(제주장애인예술가협회)는 “선배들의 길을 보며 꿈을 이어갈 수 있다는 감동을 받았다”며, “이번 전시가 동력이 되어 감사하다”고 소감을 밝혔습니다.

한국장애예술가협회 석창우 회장과 전라북도 무형문화재 궁중 자수장 이정희 장인도 직접 제주를 찾아 “이 흐름이 전국으로 확산되길 바란다”고 말했습니다.

신소연 기획자는 “이번 전시는 장애와 예술을 복지의 틀에서 해방시킨 전환점”이라면서, “앞으로 다른 지역 1세대 작가들의 역정도 함께 조명하고 싶다”고 밝혔습니다.

성정자 作 ‘길위의 돌부처’

■ 존엄을 보여준 접근성

이번 전시는 누구에게나 열린 구조로 설계됐습니다. 점자 책자와 큰 글자 캡션, 김경란 아나운서의 목소리로 제공되는 음성 안내, 휠체어 동행 프로그램까지 도입했습니다.

관람 편의를 배려한 장치이자, 차별 없는 예술 경험을 구현하는 존엄의 발현입니다.

■ 늦음과 과정의 힘

아름다움은 단번에 완결되지 않습니다.

그 의미는 시간의 지연과 간극 속에서 축적됩니다.

이번 전시가 절반을 지난 시점에도 여전히 강한 울림을 남기는 이유는, 아름다움이 살아 움직이는 과정으로 다가오기 때문입니다.

늦게 닿은 시선조차 전시의 일부가 될 수 있다는 사실.

그것이 뒤늦게 마주한 ‘미의 역정’이 증명하는 힘입니다.

백주순 作 ‘얼룩’

전시는 곧 막을 내립니다.

‘미의 역정’은 과거를 기념하는 자리를 넘어, 제주 장애예술이 걸어온 길과 앞으로의 방향을 함께 묻습니다.

복지의 틀에서 해방된 예술은 존엄의 언어로 새겨지고 있습니다.

그 늦음마저 과정의 일부로 삼아낸 이번 전시는, 끝난 뒤에도 “아름다움이란 무엇인가”라는 질문을 우리 곁에 남기며 새로운 시작과 희망의 이야기를 이어갑니다.

전시는 6일까지 제주시 예술공간 이아에서 만날 수 있습니다.

커뮤니티아트랩 ‘KOJI’가 주최·주관했습니다.

‘작가와의 대화’ 중. 곽상필 작가(오른쪽)와 모더레이터 김연주님.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>