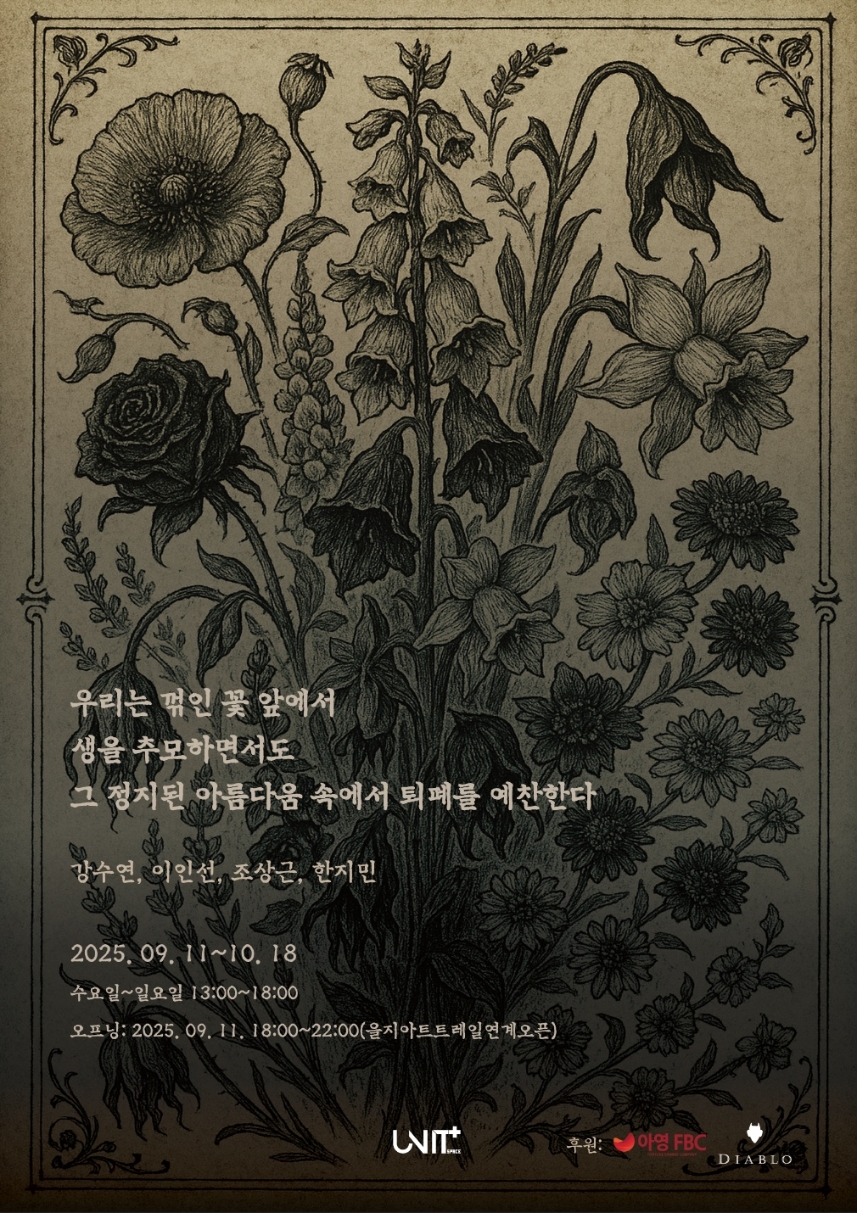

을지로 스페이스유닛플러스 기획전, 11일~10월 18일

“소멸의 끝에서 되살아난 아름다움”

아름다움은 절정에서 가장 눈부시게 빛나는 순간, 이미 저물어 갑니다.

활짝 핀 꽃은 곧 시들고, 그 운명을 알면서도 손을 뻗습니다.

한 송이를 꺾는 일.

생명을 붙잡으려는 듯 보이지만 사실은 더 빨리 허무로 밀어 넣는 일이기도 합니다.

욕망이 허무를 불러오고, 허무가 다시 욕망을 부르는 그 아이러니함이란.

어쩌면 누군가에게 몰래 띄우는 편지일 수도 있고, 예상치 못한 고백일 수도 있습니다.

때로는 너무 직접적이고, 차갑게 다가오는 이미지가 있습니다.

그래서 더 불편하고, 그래서 더 오래 남습니다.

그것은 결국 뜻밖의 만남이 되기도 합니다.

■ 바니타스, 죽음을 기억하라는 미학

이번 전시를 읽어내는 열쇠는 ‘바니타스(vanitas)’입니다.

라틴어 vanus(허무)에서 비롯된 이 개념은 16~17세기 네덜란드와 플랑드르 정물화에 뿌리를 두고 있습니다.

해골, 꺼져가는 촛불, 시든 꽃은 모두 “죽음을 잊지 말라”는 경고입니다.

하지만 오늘날의 바니타스는 교훈적 도상에만 머물지 않습니다. 허무를 애도하는 대신, 소멸의 순간을 미학적인 자원으로 삼았습니다.

파괴와 퇴폐 속에서 감각은 더 날카롭게 깨어나고, 허무를 직시하는 태도는 오히려 새로운 아름다움의 출발점이 됩니다.

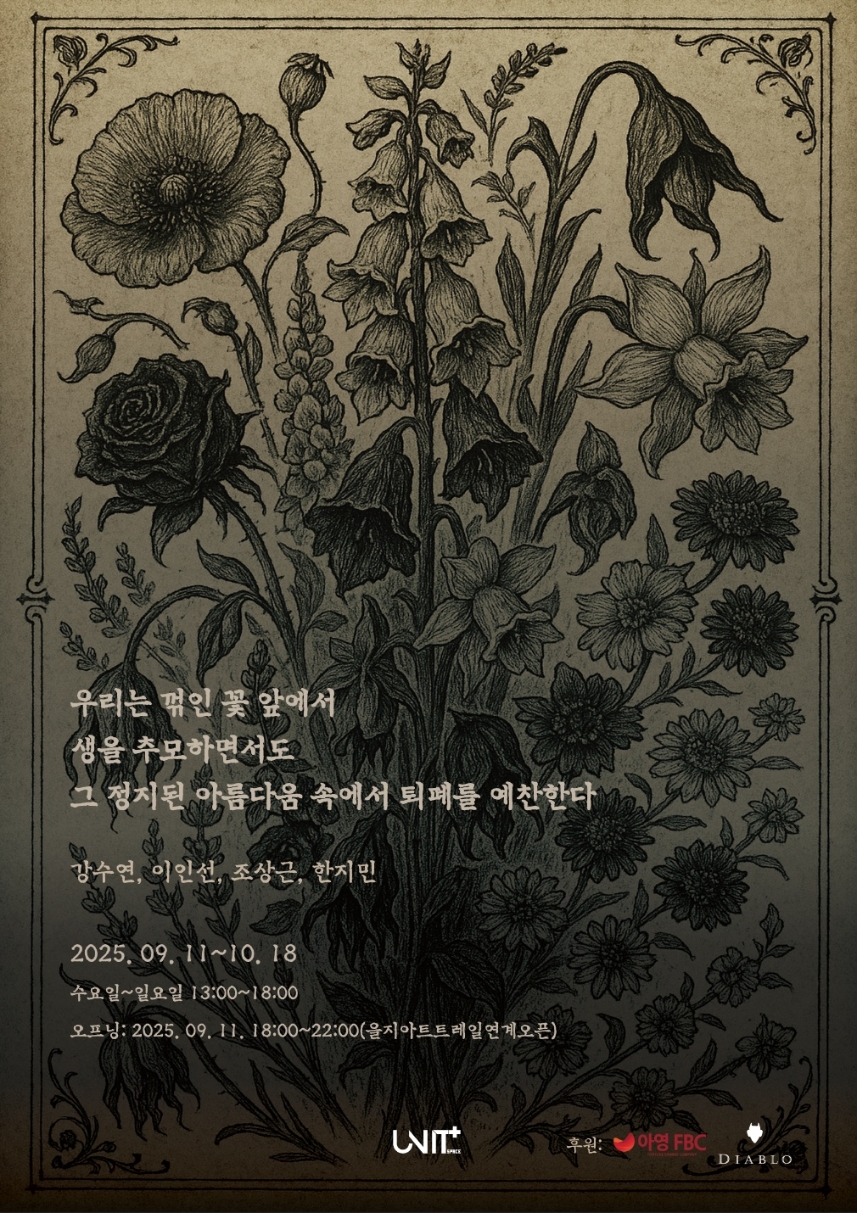

스페이스유닛플러스의 기획전 ‘우리는 꺾인 꽃 앞에서 생을 추모하면서도, 그 정지된 아름다움 속에서 퇴폐를 예찬한다’는 바로 이 현대적 바니타스를 실험합니다.

■ 꺾인 꽃, 네 개의 시선

버려진 꽃잎에 인공의 색을 덧입힌 설치 ‘다시…소멸적 풍경’.

퇴락은 화려함으로 바뀌고, 강수연 작가는 소멸이 곧 감각의 시작임을 증언합니다.

붉은 벨벳 위에서 나란히 웃고 있는 해골과 꽃. ‘카르페 디엠’은 죽음을 농담으로 비틀어내며, 이인선 작가는 두려움을 웃음으로 치환합니다.

파멸조차 축제로 전환하는 대담한 시선입니다.

검은 파편, 흩뿌려진 잔해. 꽃잎은 찢기듯 사라지지만, 그 순간은 상실이 아니라 또 다른 풍경으로 남습니다.

조상근 작가의 ‘619 trace43’은 소멸을 생성의 기록으로 전환하는 강렬한 응시입니다.

그리고 속삭이는 판화 한 장.

‘일부는 꿈속에 남아있고 나머지는 날개가 되어라.’

찢긴 종이는 시든 꽃잎의 흔적처럼 남아 있지만, 그 위에서 이어진 선은 끝내 화면 밖으로 흘러가며 새로운 이야기를 엽니다.

한지민 작가는 죽음을 닫힌 결말이 아니라 열린 서사의 문턱으로 바꾸어냅니다.

서로 다른 언어와 매체 속에서 네 작품은 결국 같은 메시지를 공유합니다.

“사라짐 속에서도 인간은 여전히 살아가고, 아름다움을 갈망한다.”

■ ‘다크 로맨티시즘’과 ’안티-뷰티‘

이 전시는 동시대 미학의 흐름과도 겹쳐 있습니다.

죽음과 퇴폐를 공포가 아닌 매혹으로 바라보는 ‘다크 로맨티시즘(Dark Romanticism)’, 결핍과 파열 속에서 더 강렬한 감각을 길어내는 ‘안티-뷰티(Anti-Beauty)’.

죽음을 농담으로 바꾼 이인선 작가의 작업, 찢긴 종이와 시든 꽃잎을 남긴 한지민 작가의 실험은 그 흐름의 대표적 장면입니다.

인공적 색채와 잔해는 역설적으로 ‘더 진짜 같은 아름다움’으로 기능합니다.

완벽한 꽃보다 상처 입은 꽃잎이 더 오래 기억되듯, SNS 시대의 연출된 시뮬라크르와도 정확히 겹쳐집니다.

■ 디아블로 와인, ‘악의 꽃’과의 결탁

전시는 아영FBC의 디아블로 시그니처 와인 후원으로 열립니다.

‘악마의 와인’이라는 이름은 보들레르의 ‘악의 꽃’과 정교하게 맞물리며, 허무와 쾌락의 이중성을 압축합니다. 붉은 와인잔은 죽음의 은유이자 동시에 쾌락의 기호로 작동합니다.

여기에는 오늘날 미술계의 키워드인 ‘경험 경제(Experience Economy)’가 교차합니다.

전시는 더 이상 눈으로만 소비되지 않습니다.

미각과 후각, 청각까지 확장되며 관람객은 단순히 구경꾼이 아니라 체험의 주체가 됩니다.

디아블로 와인은 보는 전시에서 마시는 전시로의 전환을 선명히 드러냅니다.

■ 을지로, 포스트-인더스트리얼 미학의 장

을지로에서 전시가 열려야 하는 이유는 자명합니다.

오래된 인쇄소와 철공소, 낡은 간판이 남아 있는 거리 속 예술 공간은 그 자체가 ‘바니타스’입니다.

쇠락한 산업의 흔적이 창작의 무대로 바뀌는 과정, ‘포스트-인더스트리얼 미학(Post-industrial Aesthetics)’이 현실로 구현되는 장이 바로 을지로입니다.

꺾인 꽃이 소멸과 아름다움을 동시에 품듯, 을지로는 쇠락과 창조가 겹쳐 더 빛납니다.

■ 바다 건너, 을지로를 바라보았다.. 또 다른 얼굴

을지로의 꺾인 꽃이 산업의 흔적에서 태어난 바니타스라면, 제주의 소멸은 자연과 기억의 얼굴을 닮았습니다.

바람에 깎인 해안 절벽, 숲에서 사라지는 빛, 바다 속으로 흩어진 해녀의 호흡. 제주는 매일의 풍경 속에서 소멸을 체험합니다.

그러나 사라짐은 지워지지 않습니다.

폐교는 축제의 무대로, 버려진 창고는 예술 레지던스로, 해녀의 노동은 공연과 기록으로 다시 살아납니다.

제주는 소멸을 지우는 대신, 그 흔적을 감각과 기억으로 채웁니다.

멀리 떨어져 있지만, 두 공간은 서로를 비추는 거울로 마주섭니다.

“우리는 무엇을 애도하고, 무엇을 다시 살아낼 것인가.”

그 물음은 결코 닿지 못할 듯하지만, 끝내 이어지고 마는 그리움이기도 합니다.

을지로의 꽃과 제주의 바람은 서로 다른 자리에서 같은 이야기를 써 내려갑니다.

바로 그 접점을 감각적으로 증언하는 전시입니다.

■ 이제 문을 여는 시간

전시는 오는 10월 18일까지 스페이스유닛플러스에서 이어집니다. 매주 수요일부터 일요일 오후 1시부터 6시까지 관람할 수 있습니다.

오프닝은 11일 오후 6시에 열리며, 을지아트트레일(EAT)의 시작과 맞물려 펼쳐집니다.

이번 전시는 매달 둘째 주 목요일, 을지로 곳곳에서 이어질 오픈 파티와 오픈 스튜디오의 첫 무대가 되기도 합니다.

큐레이션은 강지선 디렉터가 맡았습니다.

제주 출신으로, 서울 인사동 제주갤러리의 창립 큐레이터이자 홍익대학교 연구교수로 활동하며 다수의 전시를 기획해왔습니다.

서울과 제주를 오가며 도시와 장소, 기억을 잇는 작업을 꾸준히 이어가고 있습니다.

이번에는 꺾인 꽃이 남긴 허무와 아름다움의 아이러니를, 닿을 수 없는 이에게 띄우는 편지인양 저마다 마음속에 건넵니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

“소멸의 끝에서 되살아난 아름다움”

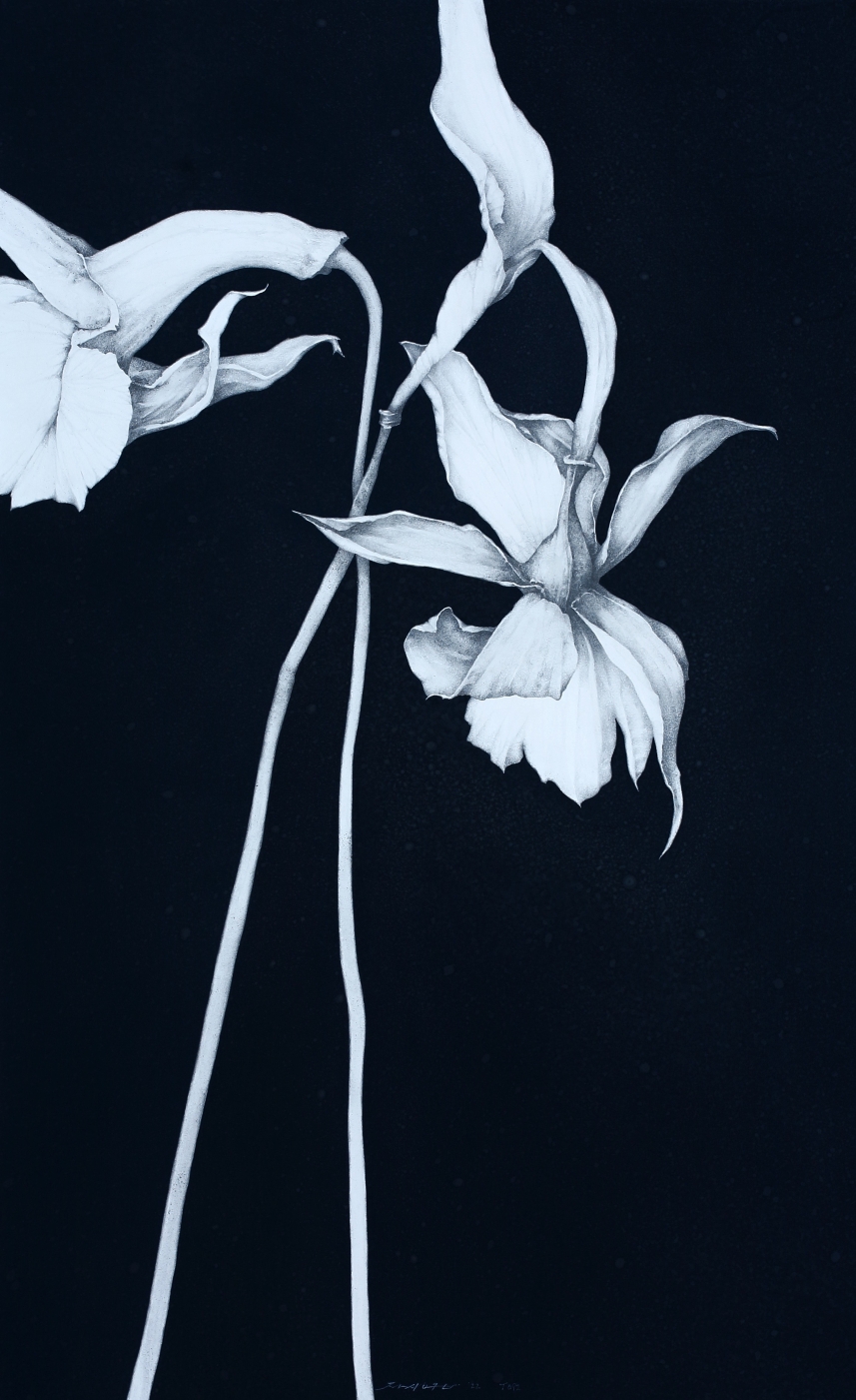

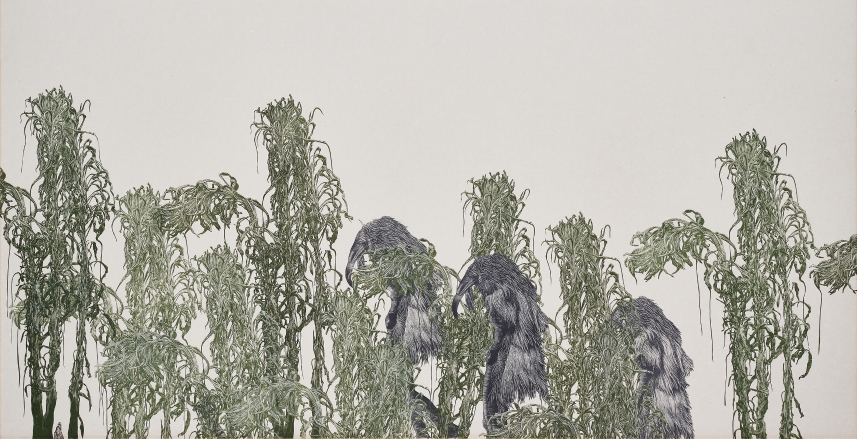

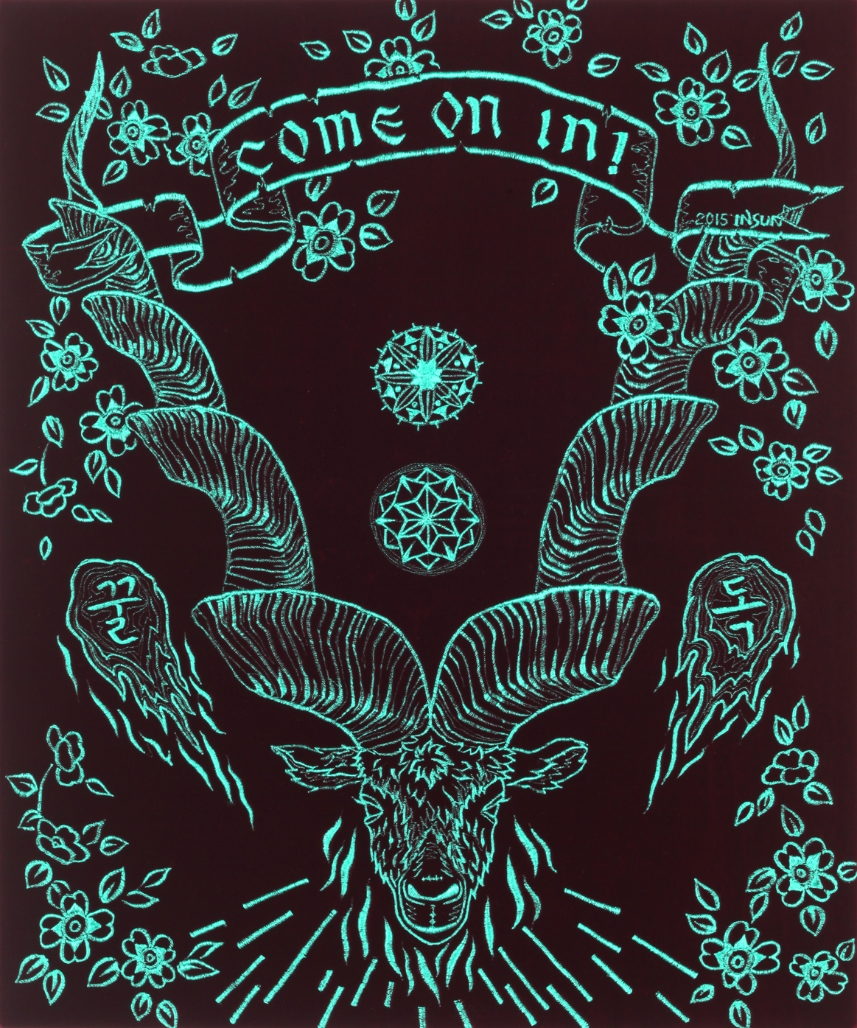

강수연 作

아름다움은 절정에서 가장 눈부시게 빛나는 순간, 이미 저물어 갑니다.

활짝 핀 꽃은 곧 시들고, 그 운명을 알면서도 손을 뻗습니다.

한 송이를 꺾는 일.

생명을 붙잡으려는 듯 보이지만 사실은 더 빨리 허무로 밀어 넣는 일이기도 합니다.

욕망이 허무를 불러오고, 허무가 다시 욕망을 부르는 그 아이러니함이란.

어쩌면 누군가에게 몰래 띄우는 편지일 수도 있고, 예상치 못한 고백일 수도 있습니다.

때로는 너무 직접적이고, 차갑게 다가오는 이미지가 있습니다.

그래서 더 불편하고, 그래서 더 오래 남습니다.

그것은 결국 뜻밖의 만남이 되기도 합니다.

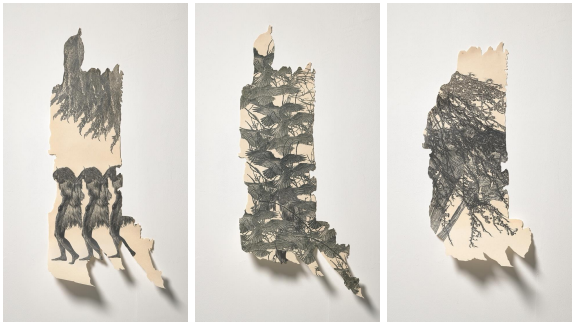

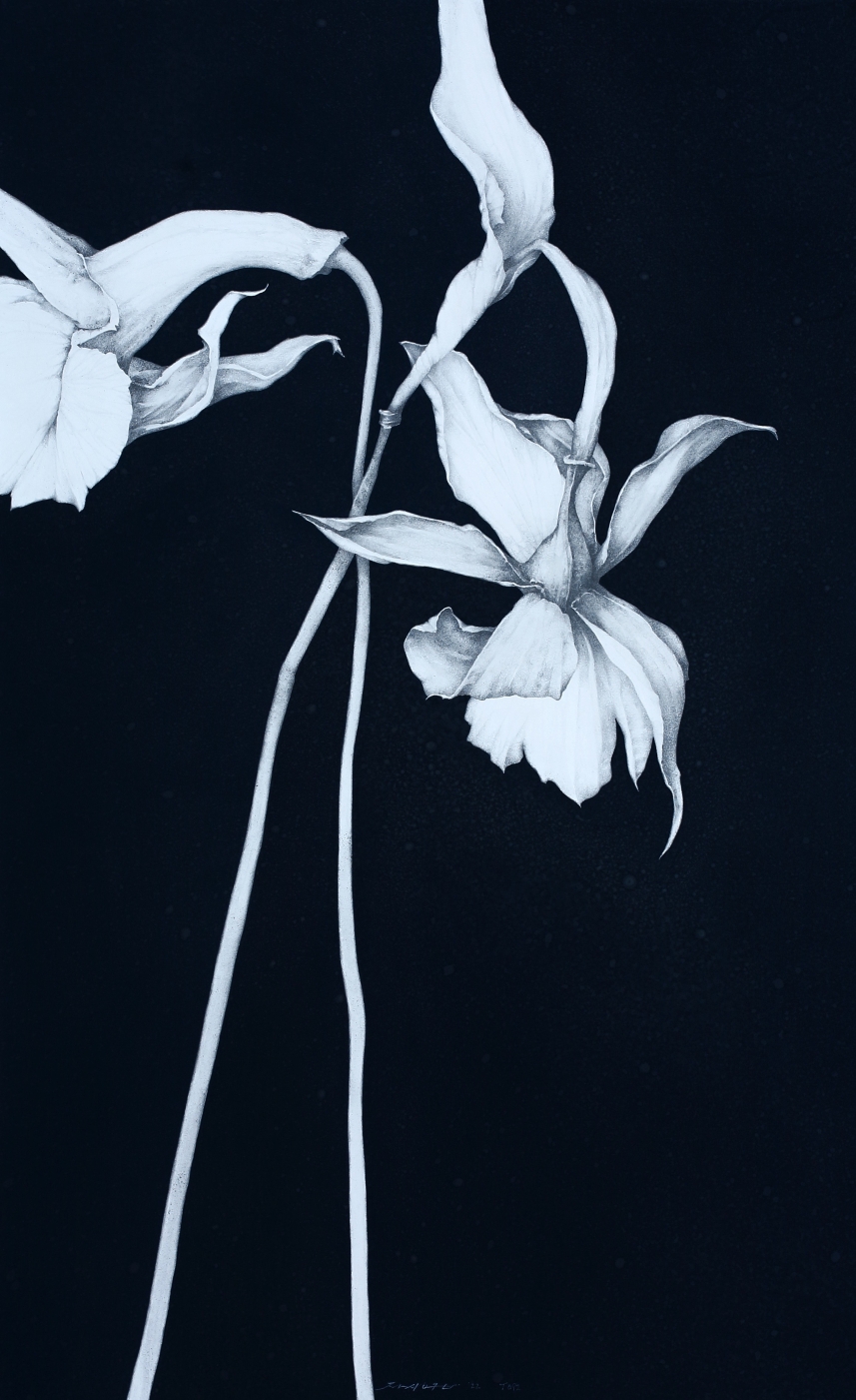

한지민 作

■ 바니타스, 죽음을 기억하라는 미학

이번 전시를 읽어내는 열쇠는 ‘바니타스(vanitas)’입니다.

라틴어 vanus(허무)에서 비롯된 이 개념은 16~17세기 네덜란드와 플랑드르 정물화에 뿌리를 두고 있습니다.

해골, 꺼져가는 촛불, 시든 꽃은 모두 “죽음을 잊지 말라”는 경고입니다.

하지만 오늘날의 바니타스는 교훈적 도상에만 머물지 않습니다. 허무를 애도하는 대신, 소멸의 순간을 미학적인 자원으로 삼았습니다.

파괴와 퇴폐 속에서 감각은 더 날카롭게 깨어나고, 허무를 직시하는 태도는 오히려 새로운 아름다움의 출발점이 됩니다.

스페이스유닛플러스의 기획전 ‘우리는 꺾인 꽃 앞에서 생을 추모하면서도, 그 정지된 아름다움 속에서 퇴폐를 예찬한다’는 바로 이 현대적 바니타스를 실험합니다.

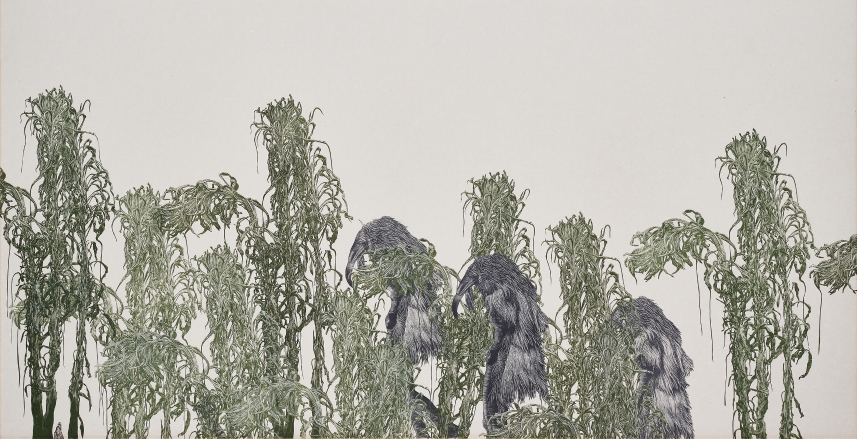

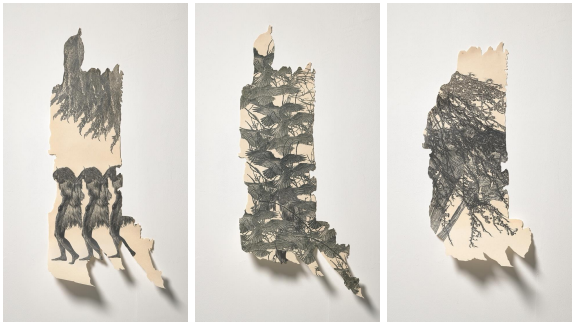

조상근 作

■ 꺾인 꽃, 네 개의 시선

버려진 꽃잎에 인공의 색을 덧입힌 설치 ‘다시…소멸적 풍경’.

퇴락은 화려함으로 바뀌고, 강수연 작가는 소멸이 곧 감각의 시작임을 증언합니다.

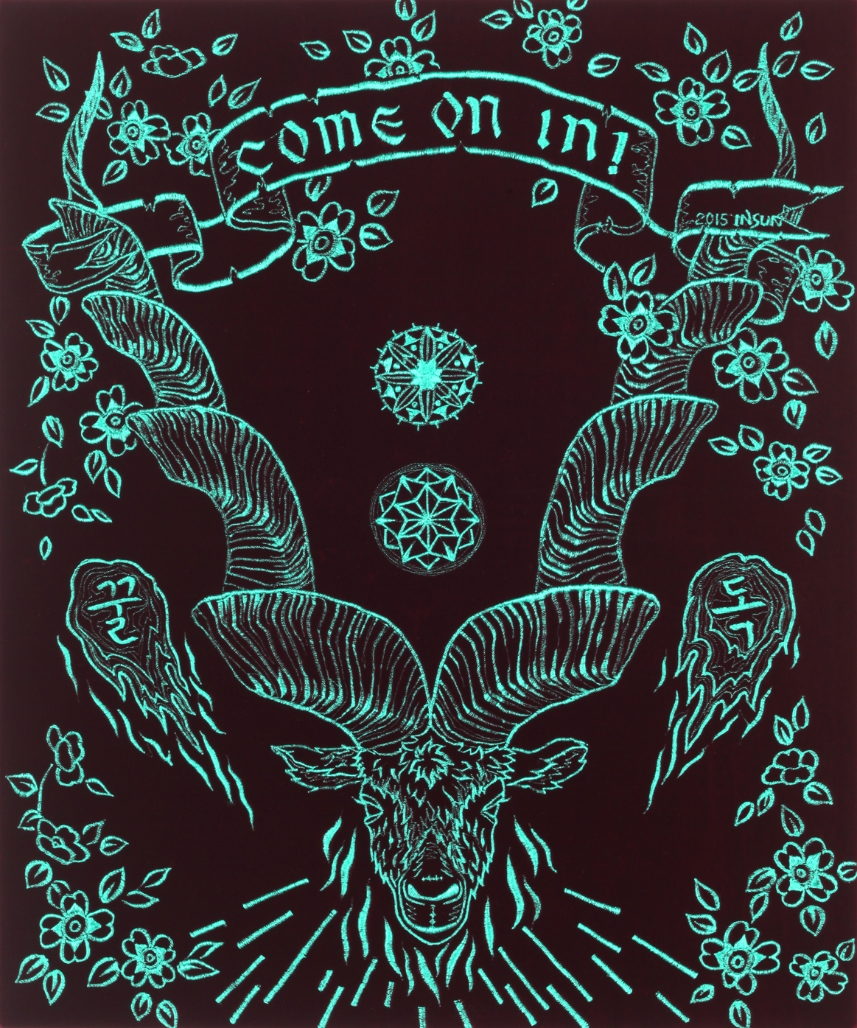

붉은 벨벳 위에서 나란히 웃고 있는 해골과 꽃. ‘카르페 디엠’은 죽음을 농담으로 비틀어내며, 이인선 작가는 두려움을 웃음으로 치환합니다.

파멸조차 축제로 전환하는 대담한 시선입니다.

검은 파편, 흩뿌려진 잔해. 꽃잎은 찢기듯 사라지지만, 그 순간은 상실이 아니라 또 다른 풍경으로 남습니다.

조상근 작가의 ‘619 trace43’은 소멸을 생성의 기록으로 전환하는 강렬한 응시입니다.

그리고 속삭이는 판화 한 장.

‘일부는 꿈속에 남아있고 나머지는 날개가 되어라.’

찢긴 종이는 시든 꽃잎의 흔적처럼 남아 있지만, 그 위에서 이어진 선은 끝내 화면 밖으로 흘러가며 새로운 이야기를 엽니다.

한지민 작가는 죽음을 닫힌 결말이 아니라 열린 서사의 문턱으로 바꾸어냅니다.

서로 다른 언어와 매체 속에서 네 작품은 결국 같은 메시지를 공유합니다.

“사라짐 속에서도 인간은 여전히 살아가고, 아름다움을 갈망한다.”

이인선 作

■ ‘다크 로맨티시즘’과 ’안티-뷰티‘

이 전시는 동시대 미학의 흐름과도 겹쳐 있습니다.

죽음과 퇴폐를 공포가 아닌 매혹으로 바라보는 ‘다크 로맨티시즘(Dark Romanticism)’, 결핍과 파열 속에서 더 강렬한 감각을 길어내는 ‘안티-뷰티(Anti-Beauty)’.

죽음을 농담으로 바꾼 이인선 작가의 작업, 찢긴 종이와 시든 꽃잎을 남긴 한지민 작가의 실험은 그 흐름의 대표적 장면입니다.

인공적 색채와 잔해는 역설적으로 ‘더 진짜 같은 아름다움’으로 기능합니다.

완벽한 꽃보다 상처 입은 꽃잎이 더 오래 기억되듯, SNS 시대의 연출된 시뮬라크르와도 정확히 겹쳐집니다.

한지민 作

■ 디아블로 와인, ‘악의 꽃’과의 결탁

전시는 아영FBC의 디아블로 시그니처 와인 후원으로 열립니다.

‘악마의 와인’이라는 이름은 보들레르의 ‘악의 꽃’과 정교하게 맞물리며, 허무와 쾌락의 이중성을 압축합니다. 붉은 와인잔은 죽음의 은유이자 동시에 쾌락의 기호로 작동합니다.

여기에는 오늘날 미술계의 키워드인 ‘경험 경제(Experience Economy)’가 교차합니다.

전시는 더 이상 눈으로만 소비되지 않습니다.

미각과 후각, 청각까지 확장되며 관람객은 단순히 구경꾼이 아니라 체험의 주체가 됩니다.

디아블로 와인은 보는 전시에서 마시는 전시로의 전환을 선명히 드러냅니다.

이인선 作

■ 을지로, 포스트-인더스트리얼 미학의 장

을지로에서 전시가 열려야 하는 이유는 자명합니다.

오래된 인쇄소와 철공소, 낡은 간판이 남아 있는 거리 속 예술 공간은 그 자체가 ‘바니타스’입니다.

쇠락한 산업의 흔적이 창작의 무대로 바뀌는 과정, ‘포스트-인더스트리얼 미학(Post-industrial Aesthetics)’이 현실로 구현되는 장이 바로 을지로입니다.

꺾인 꽃이 소멸과 아름다움을 동시에 품듯, 을지로는 쇠락과 창조가 겹쳐 더 빛납니다.

■ 바다 건너, 을지로를 바라보았다.. 또 다른 얼굴

을지로의 꺾인 꽃이 산업의 흔적에서 태어난 바니타스라면, 제주의 소멸은 자연과 기억의 얼굴을 닮았습니다.

바람에 깎인 해안 절벽, 숲에서 사라지는 빛, 바다 속으로 흩어진 해녀의 호흡. 제주는 매일의 풍경 속에서 소멸을 체험합니다.

그러나 사라짐은 지워지지 않습니다.

폐교는 축제의 무대로, 버려진 창고는 예술 레지던스로, 해녀의 노동은 공연과 기록으로 다시 살아납니다.

제주는 소멸을 지우는 대신, 그 흔적을 감각과 기억으로 채웁니다.

멀리 떨어져 있지만, 두 공간은 서로를 비추는 거울로 마주섭니다.

“우리는 무엇을 애도하고, 무엇을 다시 살아낼 것인가.”

그 물음은 결코 닿지 못할 듯하지만, 끝내 이어지고 마는 그리움이기도 합니다.

을지로의 꽃과 제주의 바람은 서로 다른 자리에서 같은 이야기를 써 내려갑니다.

바로 그 접점을 감각적으로 증언하는 전시입니다.

■ 이제 문을 여는 시간

전시는 오는 10월 18일까지 스페이스유닛플러스에서 이어집니다. 매주 수요일부터 일요일 오후 1시부터 6시까지 관람할 수 있습니다.

오프닝은 11일 오후 6시에 열리며, 을지아트트레일(EAT)의 시작과 맞물려 펼쳐집니다.

이번 전시는 매달 둘째 주 목요일, 을지로 곳곳에서 이어질 오픈 파티와 오픈 스튜디오의 첫 무대가 되기도 합니다.

큐레이션은 강지선 디렉터가 맡았습니다.

제주 출신으로, 서울 인사동 제주갤러리의 창립 큐레이터이자 홍익대학교 연구교수로 활동하며 다수의 전시를 기획해왔습니다.

서울과 제주를 오가며 도시와 장소, 기억을 잇는 작업을 꾸준히 이어가고 있습니다.

이번에는 꺾인 꽃이 남긴 허무와 아름다움의 아이러니를, 닿을 수 없는 이에게 띄우는 편지인양 저마다 마음속에 건넵니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>