전기숙의 ‘얽힘’, 김상균의 ‘놀이’

두 전시가 드러낸 생명과 감각의 언어

‘회화가 끝났다’는 선언은 낯설지 않습니다.

미술사 곳곳에서 되풀이됐고, 오래전부터 그 말을 수없이 들으며 자라온 이도 적지 않습니다.

하지만 그 언어는 언제나 공허했습니다.

선언은 남았지만, 그림은 여전히 우리 앞에서 호흡하고 있었으니까요.

지금 제주의 한 전시장에서 그 사실은 더 분명해집니다.

닫힌 이미지라던 회화는 호흡 한 줌에 흔들리고, 낯선 얼굴로 다시 태어나고 있습니다.

돌과 풀, 버섯과 말, 바람과 용암이 맞물리며 시간의 순환을 증언합니다.

또 다른 공간에서는 수십 개의 캔버스가 재배치되고 해체되며 끝없는 변주를 이어갑니다.

결국 서로 다른 길에서 출발했지만 두 흐름은 같은 곳으로 모입니다.

“회화는 여전히 살아 있으며, 지금 이곳에서 호흡하고, 변주하며, 다시 사유하게 만든다.”

그 질문이자 응답을 지향하는 두 전시가 10일부터 제주시 원도심 갤러리 레미콘에서 열리고 있습니다.

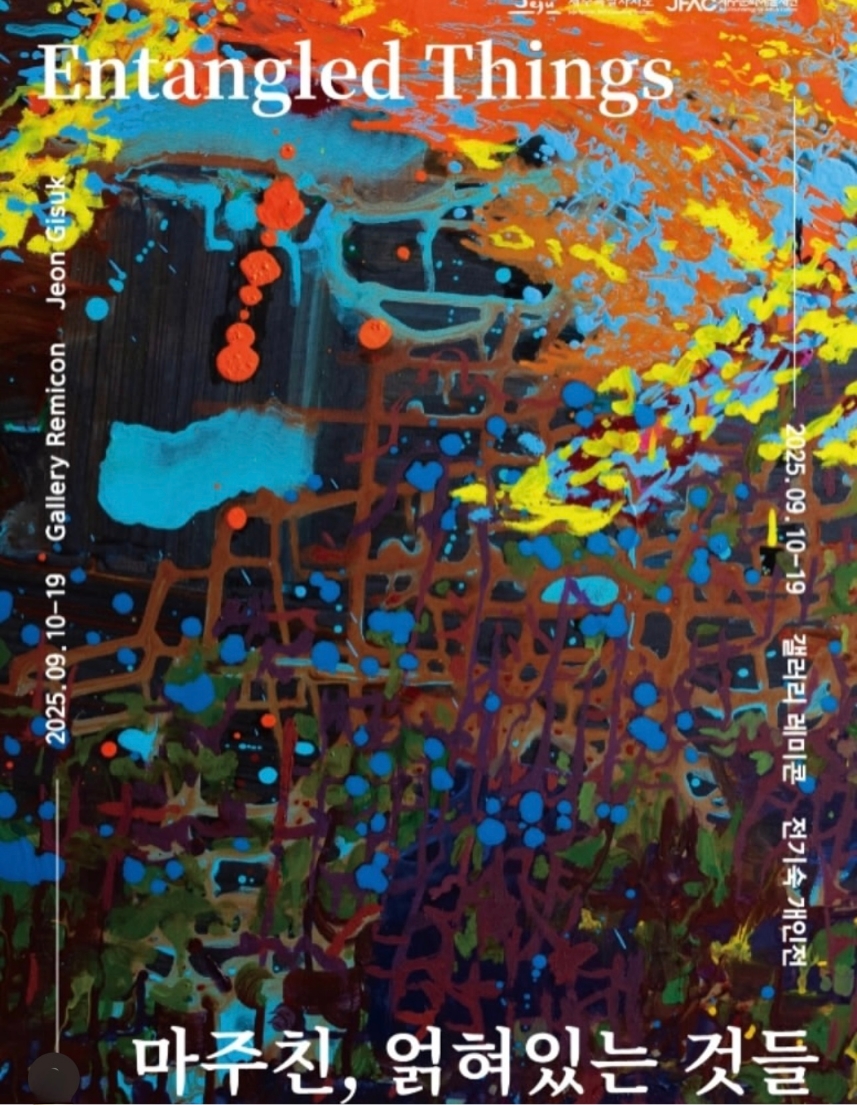

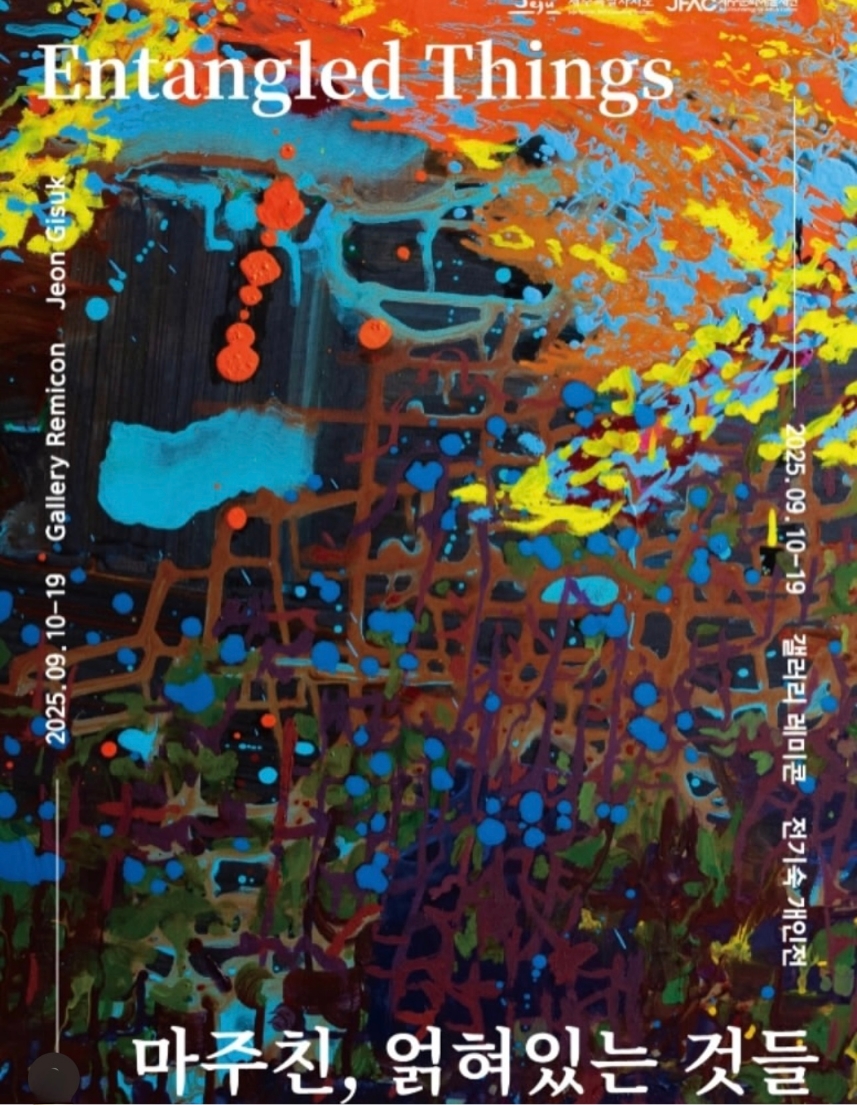

전기숙 작가의 ‘마주친, 얽혀있는 것들’은 얽힘과 생태의 언어를, 김상균 작가의 ‘의도적 주의력 결핍’은 변주와 놀이의 언어를 제시합니다.

■ 전기숙, 얽힘의 감각을 그리다

전기숙 작가의 회화는 익숙한 자연 묘사에서 벗어나 있습니다. 우도에서 말을 돌보며 체득한 생태의 질서를 눈에 보이지 않는 에너지의 흐름으로 번역합니다.

말이 풀을 뜯고, 풀은 바위 위 흙에서 자라며, 배설물은 버섯을 키우고, 버섯의 포자는 다시 흙을 바꿉니다.

이 모든 과정을 지탱하는 바위는 수백만 년 전 용암이 굳어 남긴 흔적입니다.

작가는 이 얽힘 속에서 “모든 존재는 조건 속에서 태어나고, 조건이 사라지면 소멸한다”라는 ‘연기론(緣起論)’적인 통찰을 실감합니다.

화면은 관계의 도식을 보여주는 데 그치지 않고, 색과 질감으로 그 보이지 않는 힘을 울리게 합니다.

이번 전시에서 작가는 현무암 가루를 물감에 섞어 돌의 시간성을 끌어들이고, 두 달간 직접 기른 버섯을 작품 속에 심었습니다.

특히 ‘유령버섯-포자 드로잉’은 압도적입니다.

버섯이 스스로 남긴 포자의 흔적은 작가의 손길이 개입하지 않아도 완결되는 작품으로, 회화가 자연의 리듬 자체를 기록하는 생명체임을 보여줍니다.

■ 김상균, 재배치와 변주의 놀이

김상균 작가의 ‘의도적 주의력 결핍’은 또 다른 방식으로 회화의 생동을 드러냅니다. 수십 개의 20호 캔버스를 모듈처럼 이어 붙였다가 해체하며 완결 대신 과정, 결과 대신 현재의 몰입을 택합니다.

작가의 선언은 간결 명료합니다.

“어차피 재배치될 수 있다.”

이 말은 결과에 대한 집착을 덜어내고, 지금 가능한 극한의 몰입을 허락합니다.

어제와 오늘의 화면이 연결되면서도 불시에 이탈하는 리듬은 재즈의 즉흥성을 닮았습니다.

폐가구를 재가공한 ‘다른 사용’ 프로젝트는 강렬합니다.

‘양심까지 버리지 말라’는 쪽지가 붙은 버려진 물체에 작가의 손길이 닿으면서 캔버스로 다시 태어났습니다.

작가는 그 캔버스를 관객들과 나누며, 작품의 완결형을 타인의 손에 맡겼습니다.

순간 회화는 닫힌 대상이 아니라, 타자의 개입 속에서 새롭게 확장되는 관계망으로 나아갑니다.

■ 제주, 두 전시가 교차하는 자리

전 작가는 생명의 얽힘을, 김 작가는 끝없는 변주를 보여줍니다. 한쪽은 자연의 순환을, 다른 한쪽은 놀이의 자유를 향합니다.

그러나 두 전시는 공통으로 회화를 ‘살아 있는 과정’으로 재정의합니다

‘제주‘라는 장소성은 이 만남을 더욱 선명하게 만듭니다.

화산이 남긴 바위, 바람이 깎아낸 지형, 버섯의 짧은 생애, 말을 돌보며 지켜본 생명의 시간까지.

두 작가의 화면은 이 땅이 품은 다층적 시간을 압축해 드러냅니다.

그 안에서 회화는 재현의 범주를 넘어, 보이지 않는 힘을 소환하는 언어로 자리 잡습니다.

전시는 묻습니다.

“회화는 살아 있나요?”

그리고 답이 돌아옵니다.

“지금도 호흡하며, 변주되고 있습니다. 내 앞에서, 우리 곁에서, 늘 새롭게 태어납니다. 그래서 나는 멈출 수 없고, 결국 다시 만나려 합니다. 당신은 어떤가요?”

■ 공간과 맞물린 전시 경험

이번 전시는 ‘갤러리 레미콘’ 건물 구조와도 긴밀히 호흡합니다.

1층과 3층은 김 작가의 작업이, 1층과 2층은 전 작가의 작업이 채우며, 관객은 층을 오르내리며 두 전시가 교차하는 순간을 직접 경험합니다.

어느 공간에서는 실내에 드러난 바위벽과 화면이 공명합니다. 용암이 굳어 형성된 듯한 벽면과 버섯, 돌, 화산암을 소재로 한 이미지는 전시장 자체를 작품의 일부로 끌어들입니다.

또 다른 공간에서는 모듈형 캔버스가 층간 이동의 흐름 속에 ‘재배치된 감각’을 불러일으키며 전시장 전체를 작업의 연장선으로 확장시킵니다.

‘레미콘’의 건축적 특성은 배경이면서, 동시에 작품과 대화하는 또 하나의 주체로 작동합니다.

그 결과, 두 전시는 회화가 살아 움직이면서 ‘지금도 진행형의 과정’임을 확실히 증명하는 장치가 됩니다.

■ 끝나지 않는 회화, 두 이름의 기록

전기숙 작가는 성균관대학교 미술학 학사·석사 과정을 마쳤습니다.

2020년 우도 창작스튜디오, 2024년 예술공간 이아 입주 작가로 활동하며 제주와 긴밀히 호흡하는 작업을 이어왔습니다. 개인전 ‘야행성 풍경’(2023, 스튜디오 126), ‘망설임의 리듬’(2019, 파주) 등을 열었고 SOAF-10 Young Artist(2015), 독일 Nord Art(2018) 등 국제 무대에서도 주목받았습니다.

작품은 서울시립미술관, 국립현대미술관 미술은행, 유중재단 등에 소장돼 있습니다.

성균관대학교 서양화 전공 학부와 대학원 과정을 거친 김상균 작가는 난지미술창작스튜디오(2009~2010), 양주시립미술관 777레지던스(2018~2019), 헬싱키 HIAP(2019), 제주현대미술관 창작스튜디오(2022) 등 국내외 레지던시에서 활동했습니다.

개인전으로는 ‘의도적 주의력 결핍’(2020, 갤러리밈/2023, 예술공간 이아·갤러리 레미콘), ‘화려강산’(2018, 갤러리 가비) 등이 있으며, 김세중 청년조각상(2006), 오이타 아시아 조각전 우수상(2008)을 수상했습니다.

작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 포항시립미술관 등에 소장돼 있습니다.

두 전시는 19일까지 ‘갤러리 레미콘’ 전관에서 이어집니다. 전시 기간 휴관일은 없습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

두 전시가 드러낸 생명과 감각의 언어

전기숙 작가의 회화. 말의 형상을 휘감은 격렬한 색채가 불꽃과 별빛으로 흩어진다. 화면 전체를 흔드는 원초적 리듬. 이미지가 아닌, 에너지의 폭발이다.

‘회화가 끝났다’는 선언은 낯설지 않습니다.

미술사 곳곳에서 되풀이됐고, 오래전부터 그 말을 수없이 들으며 자라온 이도 적지 않습니다.

하지만 그 언어는 언제나 공허했습니다.

선언은 남았지만, 그림은 여전히 우리 앞에서 호흡하고 있었으니까요.

지금 제주의 한 전시장에서 그 사실은 더 분명해집니다.

닫힌 이미지라던 회화는 호흡 한 줌에 흔들리고, 낯선 얼굴로 다시 태어나고 있습니다.

돌과 풀, 버섯과 말, 바람과 용암이 맞물리며 시간의 순환을 증언합니다.

또 다른 공간에서는 수십 개의 캔버스가 재배치되고 해체되며 끝없는 변주를 이어갑니다.

결국 서로 다른 길에서 출발했지만 두 흐름은 같은 곳으로 모입니다.

“회화는 여전히 살아 있으며, 지금 이곳에서 호흡하고, 변주하며, 다시 사유하게 만든다.”

그 질문이자 응답을 지향하는 두 전시가 10일부터 제주시 원도심 갤러리 레미콘에서 열리고 있습니다.

전기숙 작가의 말 연작. 검은 형체와 노란 빛이 충돌하는 장면은 원초적 힘과 자연의 맥박을 동시에 환기한다. 질주의 순간은 에너지 그 자체를 증폭한다.

전기숙 작가의 ‘마주친, 얽혀있는 것들’은 얽힘과 생태의 언어를, 김상균 작가의 ‘의도적 주의력 결핍’은 변주와 놀이의 언어를 제시합니다.

김상균 작가의 ‘의도적 주의력 결핍’ 전경. 수십 개의 캔버스가 하나의 벽을 집요하게 채우며, 재배치와 변주의 과정을 실시간의 사건인양 드러낸다. 벽 자체는 악보였다.

■ 전기숙, 얽힘의 감각을 그리다

전기숙 작가의 회화는 익숙한 자연 묘사에서 벗어나 있습니다. 우도에서 말을 돌보며 체득한 생태의 질서를 눈에 보이지 않는 에너지의 흐름으로 번역합니다.

말이 풀을 뜯고, 풀은 바위 위 흙에서 자라며, 배설물은 버섯을 키우고, 버섯의 포자는 다시 흙을 바꿉니다.

전기숙 작가의 회화. 버섯이라는 짧은 생애의 정의는 캔버스 위에서 우주적 스케일로 확장한다. 미시적 존재가 거대한 생명의 흐름으로 치환되는 전환의 장면이다.

이 모든 과정을 지탱하는 바위는 수백만 년 전 용암이 굳어 남긴 흔적입니다.

작가는 이 얽힘 속에서 “모든 존재는 조건 속에서 태어나고, 조건이 사라지면 소멸한다”라는 ‘연기론(緣起論)’적인 통찰을 실감합니다.

화면은 관계의 도식을 보여주는 데 그치지 않고, 색과 질감으로 그 보이지 않는 힘을 울리게 합니다.

이번 전시에서 작가는 현무암 가루를 물감에 섞어 돌의 시간성을 끌어들이고, 두 달간 직접 기른 버섯을 작품 속에 심었습니다.

특히 ‘유령버섯-포자 드로잉’은 압도적입니다.

버섯이 스스로 남긴 포자의 흔적은 작가의 손길이 개입하지 않아도 완결되는 작품으로, 회화가 자연의 리듬 자체를 기록하는 생명체임을 보여줍니다.

김상균 작가의 설치. 흩어진 조각들이 벽면에 놓이면서 내부의 빛은 발광하듯 새어 나온다. 파편은 단절이 아니라 또 다른 연결을 모색하는 유기체로 기능한다.

■ 김상균, 재배치와 변주의 놀이

김상균 작가의 ‘의도적 주의력 결핍’은 또 다른 방식으로 회화의 생동을 드러냅니다. 수십 개의 20호 캔버스를 모듈처럼 이어 붙였다가 해체하며 완결 대신 과정, 결과 대신 현재의 몰입을 택합니다.

작가의 선언은 간결 명료합니다.

“어차피 재배치될 수 있다.”

이 말은 결과에 대한 집착을 덜어내고, 지금 가능한 극한의 몰입을 허락합니다.

어제와 오늘의 화면이 연결되면서도 불시에 이탈하는 리듬은 재즈의 즉흥성을 닮았습니다.

폐가구를 재가공한 ‘다른 사용’ 프로젝트는 강렬합니다.

‘양심까지 버리지 말라’는 쪽지가 붙은 버려진 물체에 작가의 손길이 닿으면서 캔버스로 다시 태어났습니다.

작가는 그 캔버스를 관객들과 나누며, 작품의 완결형을 타인의 손에 맡겼습니다.

순간 회화는 닫힌 대상이 아니라, 타자의 개입 속에서 새롭게 확장되는 관계망으로 나아갑니다.

■ 제주, 두 전시가 교차하는 자리

전 작가는 생명의 얽힘을, 김 작가는 끝없는 변주를 보여줍니다. 한쪽은 자연의 순환을, 다른 한쪽은 놀이의 자유를 향합니다.

그러나 두 전시는 공통으로 회화를 ‘살아 있는 과정’으로 재정의합니다

‘제주‘라는 장소성은 이 만남을 더욱 선명하게 만듭니다.

화산이 남긴 바위, 바람이 깎아낸 지형, 버섯의 짧은 생애, 말을 돌보며 지켜본 생명의 시간까지.

두 작가의 화면은 이 땅이 품은 다층적 시간을 압축해 드러냅니다.

그 안에서 회화는 재현의 범주를 넘어, 보이지 않는 힘을 소환하는 언어로 자리 잡습니다.

전기숙 작가의 현장 설치. 화산의 흔적 같은 바위벽 위로 노란 물질이 흐른다. 공간 자체가 생명의 흔적을 새로 기록하는 캔버스로 변한다. 장소가 곧 작품이 된다.

전시는 묻습니다.

“회화는 살아 있나요?”

그리고 답이 돌아옵니다.

“지금도 호흡하며, 변주되고 있습니다. 내 앞에서, 우리 곁에서, 늘 새롭게 태어납니다. 그래서 나는 멈출 수 없고, 결국 다시 만나려 합니다. 당신은 어떤가요?”

■ 공간과 맞물린 전시 경험

이번 전시는 ‘갤러리 레미콘’ 건물 구조와도 긴밀히 호흡합니다.

1층과 3층은 김 작가의 작업이, 1층과 2층은 전 작가의 작업이 채우며, 관객은 층을 오르내리며 두 전시가 교차하는 순간을 직접 경험합니다.

어느 공간에서는 실내에 드러난 바위벽과 화면이 공명합니다. 용암이 굳어 형성된 듯한 벽면과 버섯, 돌, 화산암을 소재로 한 이미지는 전시장 자체를 작품의 일부로 끌어들입니다.

또 다른 공간에서는 모듈형 캔버스가 층간 이동의 흐름 속에 ‘재배치된 감각’을 불러일으키며 전시장 전체를 작업의 연장선으로 확장시킵니다.

‘레미콘’의 건축적 특성은 배경이면서, 동시에 작품과 대화하는 또 하나의 주체로 작동합니다.

그 결과, 두 전시는 회화가 살아 움직이면서 ‘지금도 진행형의 과정’임을 확실히 증명하는 장치가 됩니다.

김상균 작가의 설치. 부서진 파편이 벽면을 따라 배치되고 빛을 머금는다. 단절과 연결, 파괴와 생성이 교차하는 장면이 덤지는 건 ‘회화의 확장’이라는 질문이다.

■ 끝나지 않는 회화, 두 이름의 기록

전기숙 작가는 성균관대학교 미술학 학사·석사 과정을 마쳤습니다.

2020년 우도 창작스튜디오, 2024년 예술공간 이아 입주 작가로 활동하며 제주와 긴밀히 호흡하는 작업을 이어왔습니다. 개인전 ‘야행성 풍경’(2023, 스튜디오 126), ‘망설임의 리듬’(2019, 파주) 등을 열었고 SOAF-10 Young Artist(2015), 독일 Nord Art(2018) 등 국제 무대에서도 주목받았습니다.

작품은 서울시립미술관, 국립현대미술관 미술은행, 유중재단 등에 소장돼 있습니다.

성균관대학교 서양화 전공 학부와 대학원 과정을 거친 김상균 작가는 난지미술창작스튜디오(2009~2010), 양주시립미술관 777레지던스(2018~2019), 헬싱키 HIAP(2019), 제주현대미술관 창작스튜디오(2022) 등 국내외 레지던시에서 활동했습니다.

개인전으로는 ‘의도적 주의력 결핍’(2020, 갤러리밈/2023, 예술공간 이아·갤러리 레미콘), ‘화려강산’(2018, 갤러리 가비) 등이 있으며, 김세중 청년조각상(2006), 오이타 아시아 조각전 우수상(2008)을 수상했습니다.

작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 포항시립미술관 등에 소장돼 있습니다.

두 전시는 19일까지 ‘갤러리 레미콘’ 전관에서 이어집니다. 전시 기간 휴관일은 없습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>