절제와 색채가 교차한 ‘영원한 뮤즈’

이미지 과잉 시대, 감정의 중심을 복원하다

전시장 밖까지 남는 잔향… 사랑·존중·기억을 오늘의 회화로 번역한 두 방식

“왜 지금 '뮤즈'인가.”

한때 그림 속에서 이상화된 대상으로만 소비되던 뮤즈는 이제 자리를 바꿉니다. 더 이상 화폭 속에 고정된 인물이 아닙니다.

함께 살아온 시간, 서로에게 남긴 태도와 존중의 흔적을 엮어내는 관계의 매개체로 이동합니다.

제주에서 막을 올린 ‘FOREVER THE MUSE: 영원한 뮤즈’는 그 전환을 눈앞에서 증명합니다.

평생의 동반자를 절제된 화면 속에 고정해온 알렉스 카츠(Alex Katz), 일상의 감정을 색채의 리듬으로 확장해온 다비드 자맹(David Jamin). 두 거장은 각자의 언어로 선언합니다.

“뮤즈는 사람이고, 관계이며, 결국 우리 자신이다.”

22일 제주시 연북로의 ‘컬쳐 스페이스 H’에서 시작한 전시입니다.

■ 알렉스 카츠… 절제된 화면, 찰나를 ‘계속되는 현재’로

카츠는 과잉을 덜어냅니다. 배경의 소음을 줄이고 색면과 선 몇 가지만 남겨 인물의 존재감을 밀어 올립니다.

표정은 절제됐지만 눈빛과 실루엣은 오래 머뭅니다. 반복해 그린 아내 ‘에이다’는 한 개인의 초상이면서 동시에 함께 지낸 시간이 만든 태도와 존중의 기억을 가리킵니다.

이번 전시에는 대표 판화 5점을 소개합니다.

여백은 비어 있지 않습니다. 그 안에는 ‘그래도 남는 것’, 즉 사랑의 지속과 관계가 만든 온기가 자리합니다.

■ 다비드 자맹… 색채의 호흡, 감정의 지형을 그리다

자맹은 정반대의 방식을 취합니다. 강약이 조율된 붓질, 살아 있는 색의 층은 관계 속에서 변화한 마음의 상태를 시각화합니다.

‘댄디보이’ 연작과 가족을 주제로 한 작품들, 내면의 초상은 모두 누군가와 부딪히며 생겨난 감정의 지형을 기록합니다.

화면은 벽에 걸린 뒤에도 공간을 들썩이게 합니다. 정지된 초상 같지만 관람자에게 미세한 파장을 보냅니다.

전시에는 원화 25점을 공개합니다. 서울 더현대 개인전과 드라마 ‘눈물의 여왕’으로 익숙한 그의 회화를, 이번에는 제주에서 한층 가까이 마주할 수 있습니다.

■ 뮤즈의 현재성 “얼굴을 다시 읽는 법”

오늘날 이미지는 넘쳐납니다. 필터와 피드 속에서 ‘얼굴’은 손쉽게 생산·복제됩니다.

그래서 중요한 것은 ‘누구의 얼굴인가’보다 ‘어떤 관계를 증언하나’로 옮겨갑니다.

카츠는 화면을 비워 인물의 존재를 선명하게 드러내고, 자맹은 화면을 채워 감정의 흐름을 밖으로 밀어냅니다. 다른 길이지만 결국 도달하는 곳은 같습니다.

뮤즈는 ‘대상’이 아니라 관계를 번역하는 ‘언어’입니다.

전시를 기획한 ‘AFE(Artful Fusion Exhibition)’ 강나희 대표는 “디지털 이미지가 시각을 점령할수록 감정을 나누는 순수한 시각 언어의 가치가 더 분명해질 것”이라며, “이 전시를 통해 각자의 삶 속 뮤즈를 떠올리며, 예술이 전하는 감정의 지속성과 관계의 아름다움을 경험하길 바란다”고 전했습니다.

관람객은 작품을 다 둘러본 뒤에야 비로소 깨닫습니다.

"내 삶의 뮤즈는 누구였을까."

■ 제주라는 무대… 자연, 일상, 감정이 만나다

이 전시가 제주에서 열린다는 건 배경 이상의 의미를 지닙니다.

풍경은 서늘하게 감정을 식히고, 바람은 기억을 환기합니다.

전시장은 섬세한 조도로 호흡을 늦추게 하고, 작품은 걸려 있지만 진짜 장면은 관람객의 머릿속에서 열립니다.

사진으로는 붙잡히지 않는 온도. 함께 보낸 사람의 목소리, 습관처럼 건네던 말투, 돌아서야 더 또렷해지는 표정.

그 모든 감각이 화면의 색과 여백으로 맞물립니다.

그래서 이 전시는 관람을 끝내는 순간부터 다시 시작을 이야기합니다.

■ 두 방식, 한 문장 “남는 것은 태도”

카츠의 평면성과 자맹의 색채는 서로 다른 언어를 쓰지만, 결국 하나의 문장으로 이어집니다.

“사랑은 태도다.”

화면의 절제든, 색의 밀도든 결국은 상대를 대하는 방식의 기록입니다.

이 전시는 과거 회화의 낭만을 소환하지도, 단편적인 기억을 환기하지도 않습니다.

오히려 오늘의 언어로 사랑과 존중을 다시 발화합니다.

뮤즈는 더 이상 화가의 캔버스에 고정된 신화적 존재가 아닙니다.

이번 전시는 뮤즈를 다시 ‘사람’의 자리로 돌려놓습니다.

하지만 여기엔 역설이 있습니다. 초월적 지위에서 현실로 내려온 이 복권은 권위의 좌천일까, 낭만적인 타락일까.

그렇다고 승화라 부르기도 어렵습니다.

어쩌면 뮤즈는 신화적 상징에서 벗어나 비로소 ‘함께 살아가는 존재’로 돌아온 것일지 모릅니다.

전시가 남기는 질문은 바로 그 지점, “복권이 상실인지, 회복인지”에서 새로운 의미망을 열어갑니다.

■ 끝나도 남는 문장

그림이 끝나도 관계는 사라지지 않습니다.

카츠는 절제로, 자맹은 감각으로 서로 다른 길을 걸었지만 결국 같은 곳을 가리킵니다.

“관계가 예술을 만든다.”

전시장을 나서는 길, 자연스레 떠오르는 질문 하나.

“나를 지금의 나로 만든 얼굴은 누구였을까.”

그 순간, 뮤즈는 특별한 이름이 아닙니다. 화가의 캔버스 속 낭만도, 고전적 권위도 아닙니다.

우리 곁의 한 사람, 혹은 스스로 내면에서 되살아나는 또 다른 얼굴로 겹쳐집니다.

결국 이 전시가 보여주려는 건 ‘영원한 뮤즈’가 신화가 아닌, 현실 속 ‘관계’라는 사실입니다.

전시는 오는 10월 9일까지 이어지며, 오전 11시부터 밤 8시까지 무료 개방됩니다.

오프닝은 25일 오후 4시 열리고, 상시 오디오 도슨트가 마련돼 있습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

이미지 과잉 시대, 감정의 중심을 복원하다

전시장 밖까지 남는 잔향… 사랑·존중·기억을 오늘의 회화로 번역한 두 방식

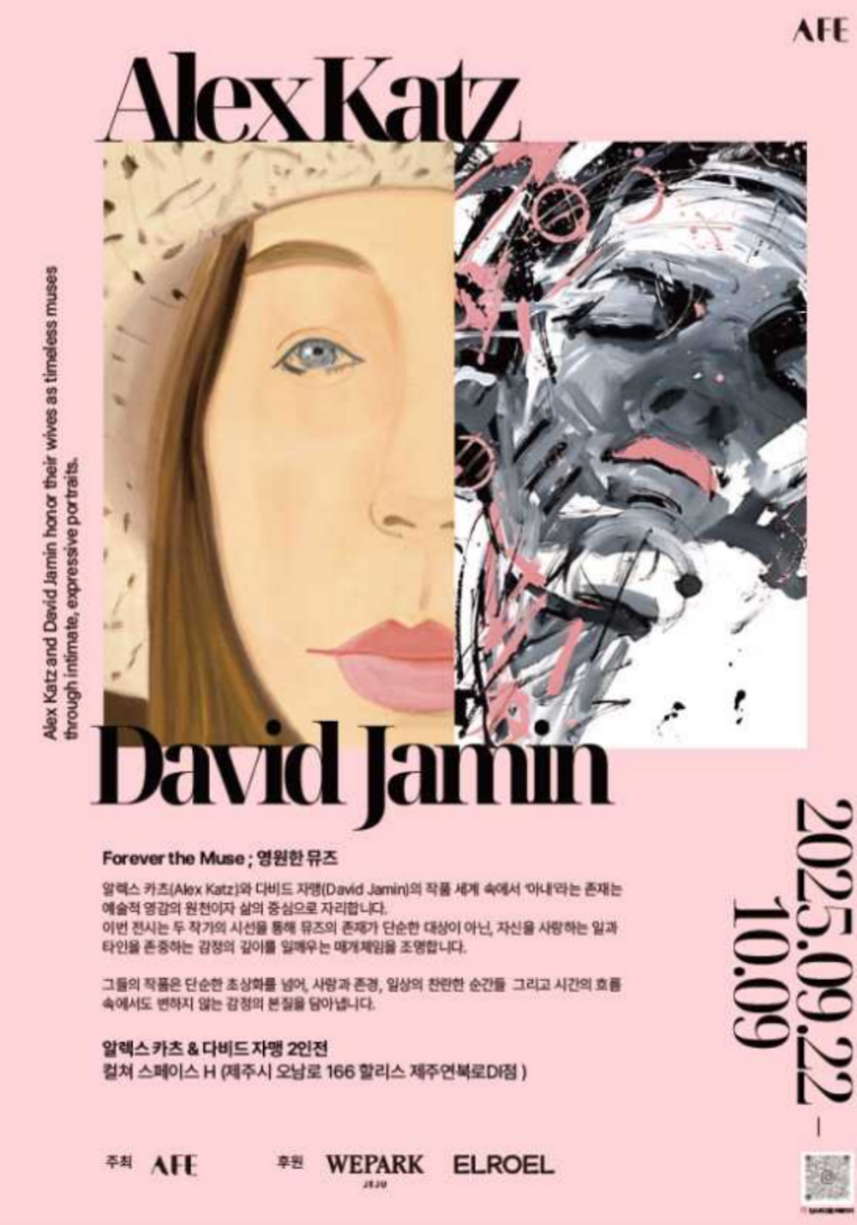

알렉스 카츠 作

“왜 지금 '뮤즈'인가.”

한때 그림 속에서 이상화된 대상으로만 소비되던 뮤즈는 이제 자리를 바꿉니다. 더 이상 화폭 속에 고정된 인물이 아닙니다.

함께 살아온 시간, 서로에게 남긴 태도와 존중의 흔적을 엮어내는 관계의 매개체로 이동합니다.

제주에서 막을 올린 ‘FOREVER THE MUSE: 영원한 뮤즈’는 그 전환을 눈앞에서 증명합니다.

평생의 동반자를 절제된 화면 속에 고정해온 알렉스 카츠(Alex Katz), 일상의 감정을 색채의 리듬으로 확장해온 다비드 자맹(David Jamin). 두 거장은 각자의 언어로 선언합니다.

“뮤즈는 사람이고, 관계이며, 결국 우리 자신이다.”

22일 제주시 연북로의 ‘컬쳐 스페이스 H’에서 시작한 전시입니다.

■ 알렉스 카츠… 절제된 화면, 찰나를 ‘계속되는 현재’로

카츠는 과잉을 덜어냅니다. 배경의 소음을 줄이고 색면과 선 몇 가지만 남겨 인물의 존재감을 밀어 올립니다.

표정은 절제됐지만 눈빛과 실루엣은 오래 머뭅니다. 반복해 그린 아내 ‘에이다’는 한 개인의 초상이면서 동시에 함께 지낸 시간이 만든 태도와 존중의 기억을 가리킵니다.

이번 전시에는 대표 판화 5점을 소개합니다.

여백은 비어 있지 않습니다. 그 안에는 ‘그래도 남는 것’, 즉 사랑의 지속과 관계가 만든 온기가 자리합니다.

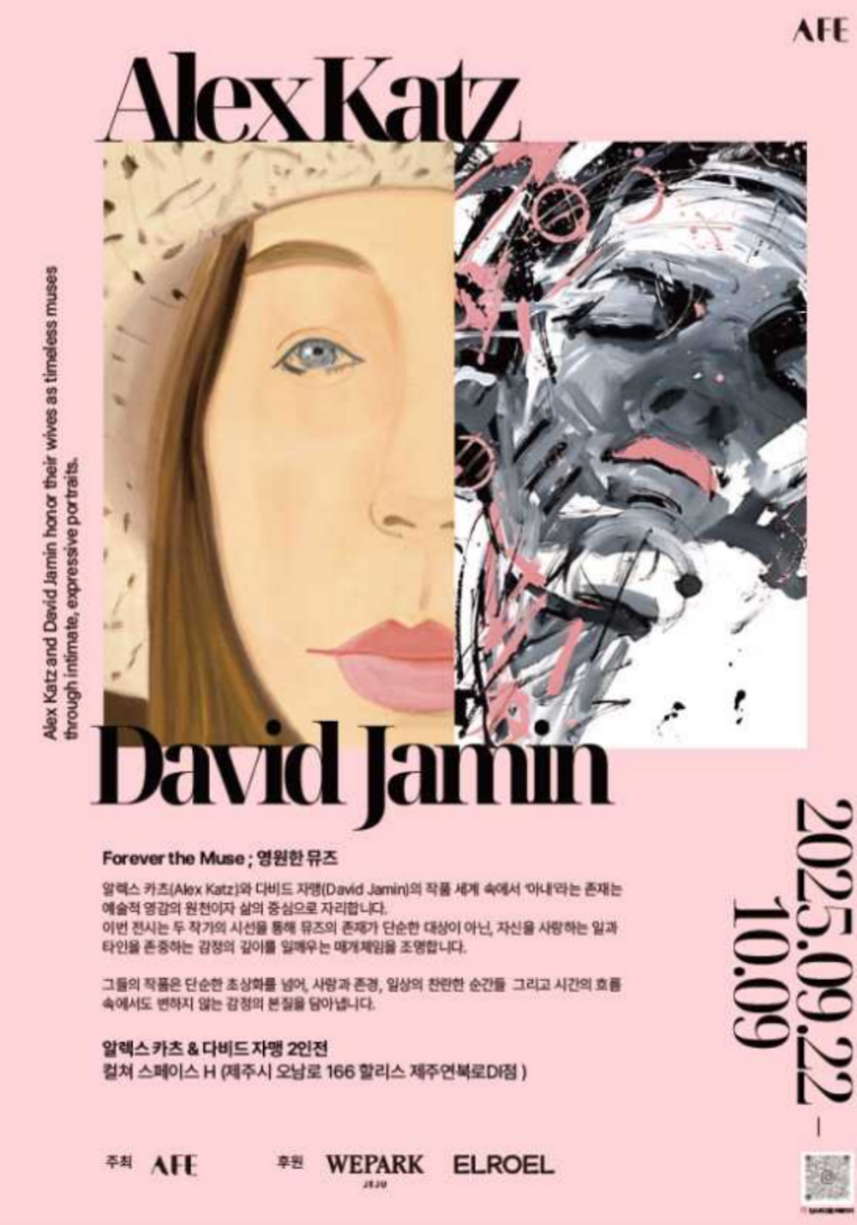

다비드 자맹 作

■ 다비드 자맹… 색채의 호흡, 감정의 지형을 그리다

자맹은 정반대의 방식을 취합니다. 강약이 조율된 붓질, 살아 있는 색의 층은 관계 속에서 변화한 마음의 상태를 시각화합니다.

‘댄디보이’ 연작과 가족을 주제로 한 작품들, 내면의 초상은 모두 누군가와 부딪히며 생겨난 감정의 지형을 기록합니다.

화면은 벽에 걸린 뒤에도 공간을 들썩이게 합니다. 정지된 초상 같지만 관람자에게 미세한 파장을 보냅니다.

전시에는 원화 25점을 공개합니다. 서울 더현대 개인전과 드라마 ‘눈물의 여왕’으로 익숙한 그의 회화를, 이번에는 제주에서 한층 가까이 마주할 수 있습니다.

■ 뮤즈의 현재성 “얼굴을 다시 읽는 법”

오늘날 이미지는 넘쳐납니다. 필터와 피드 속에서 ‘얼굴’은 손쉽게 생산·복제됩니다.

그래서 중요한 것은 ‘누구의 얼굴인가’보다 ‘어떤 관계를 증언하나’로 옮겨갑니다.

카츠는 화면을 비워 인물의 존재를 선명하게 드러내고, 자맹은 화면을 채워 감정의 흐름을 밖으로 밀어냅니다. 다른 길이지만 결국 도달하는 곳은 같습니다.

뮤즈는 ‘대상’이 아니라 관계를 번역하는 ‘언어’입니다.

전시를 기획한 ‘AFE(Artful Fusion Exhibition)’ 강나희 대표는 “디지털 이미지가 시각을 점령할수록 감정을 나누는 순수한 시각 언어의 가치가 더 분명해질 것”이라며, “이 전시를 통해 각자의 삶 속 뮤즈를 떠올리며, 예술이 전하는 감정의 지속성과 관계의 아름다움을 경험하길 바란다”고 전했습니다.

관람객은 작품을 다 둘러본 뒤에야 비로소 깨닫습니다.

"내 삶의 뮤즈는 누구였을까."

‘컬쳐 스페이스 H’.

■ 제주라는 무대… 자연, 일상, 감정이 만나다

이 전시가 제주에서 열린다는 건 배경 이상의 의미를 지닙니다.

풍경은 서늘하게 감정을 식히고, 바람은 기억을 환기합니다.

전시장은 섬세한 조도로 호흡을 늦추게 하고, 작품은 걸려 있지만 진짜 장면은 관람객의 머릿속에서 열립니다.

사진으로는 붙잡히지 않는 온도. 함께 보낸 사람의 목소리, 습관처럼 건네던 말투, 돌아서야 더 또렷해지는 표정.

그 모든 감각이 화면의 색과 여백으로 맞물립니다.

그래서 이 전시는 관람을 끝내는 순간부터 다시 시작을 이야기합니다.

■ 두 방식, 한 문장 “남는 것은 태도”

카츠의 평면성과 자맹의 색채는 서로 다른 언어를 쓰지만, 결국 하나의 문장으로 이어집니다.

“사랑은 태도다.”

화면의 절제든, 색의 밀도든 결국은 상대를 대하는 방식의 기록입니다.

이 전시는 과거 회화의 낭만을 소환하지도, 단편적인 기억을 환기하지도 않습니다.

오히려 오늘의 언어로 사랑과 존중을 다시 발화합니다.

뮤즈는 더 이상 화가의 캔버스에 고정된 신화적 존재가 아닙니다.

이번 전시는 뮤즈를 다시 ‘사람’의 자리로 돌려놓습니다.

하지만 여기엔 역설이 있습니다. 초월적 지위에서 현실로 내려온 이 복권은 권위의 좌천일까, 낭만적인 타락일까.

그렇다고 승화라 부르기도 어렵습니다.

어쩌면 뮤즈는 신화적 상징에서 벗어나 비로소 ‘함께 살아가는 존재’로 돌아온 것일지 모릅니다.

전시가 남기는 질문은 바로 그 지점, “복권이 상실인지, 회복인지”에서 새로운 의미망을 열어갑니다.

■ 끝나도 남는 문장

그림이 끝나도 관계는 사라지지 않습니다.

카츠는 절제로, 자맹은 감각으로 서로 다른 길을 걸었지만 결국 같은 곳을 가리킵니다.

“관계가 예술을 만든다.”

전시장을 나서는 길, 자연스레 떠오르는 질문 하나.

“나를 지금의 나로 만든 얼굴은 누구였을까.”

그 순간, 뮤즈는 특별한 이름이 아닙니다. 화가의 캔버스 속 낭만도, 고전적 권위도 아닙니다.

우리 곁의 한 사람, 혹은 스스로 내면에서 되살아나는 또 다른 얼굴로 겹쳐집니다.

결국 이 전시가 보여주려는 건 ‘영원한 뮤즈’가 신화가 아닌, 현실 속 ‘관계’라는 사실입니다.

전시는 오는 10월 9일까지 이어지며, 오전 11시부터 밤 8시까지 무료 개방됩니다.

오프닝은 25일 오후 4시 열리고, 상시 오디오 도슨트가 마련돼 있습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>