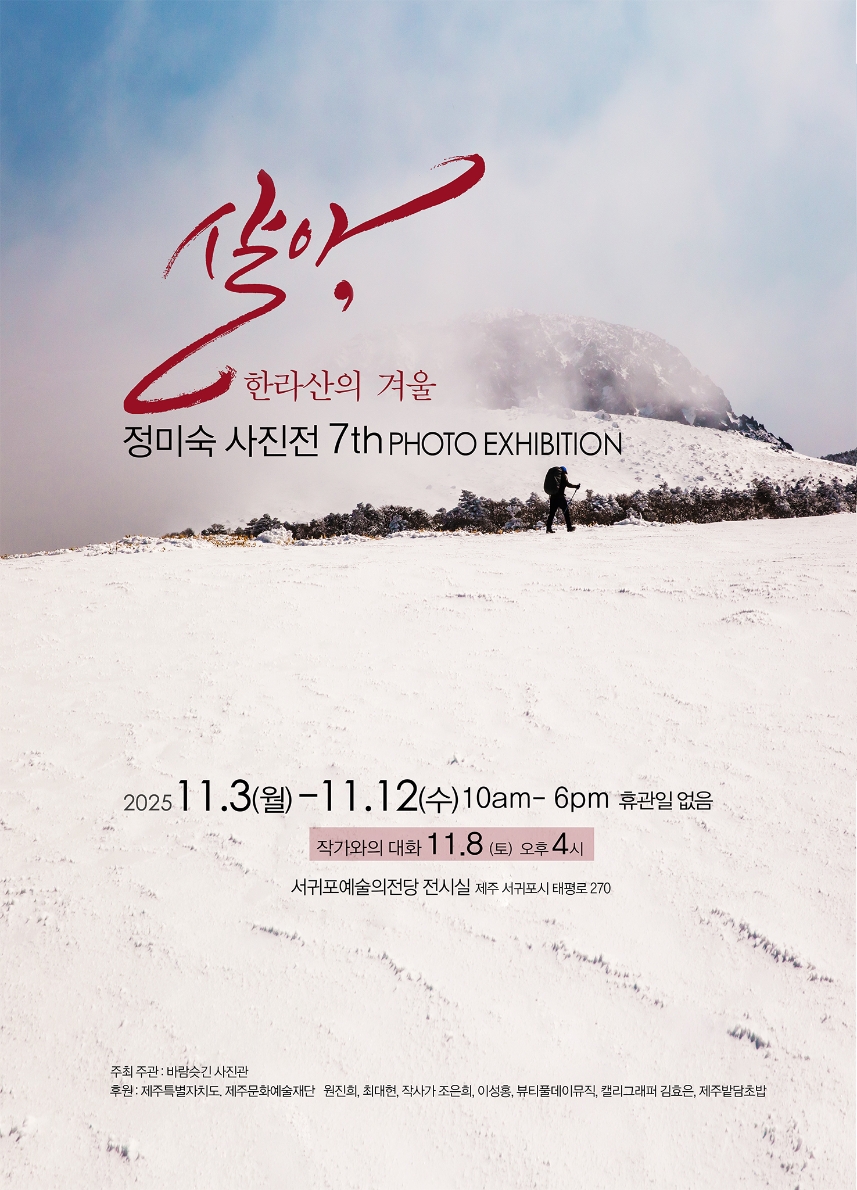

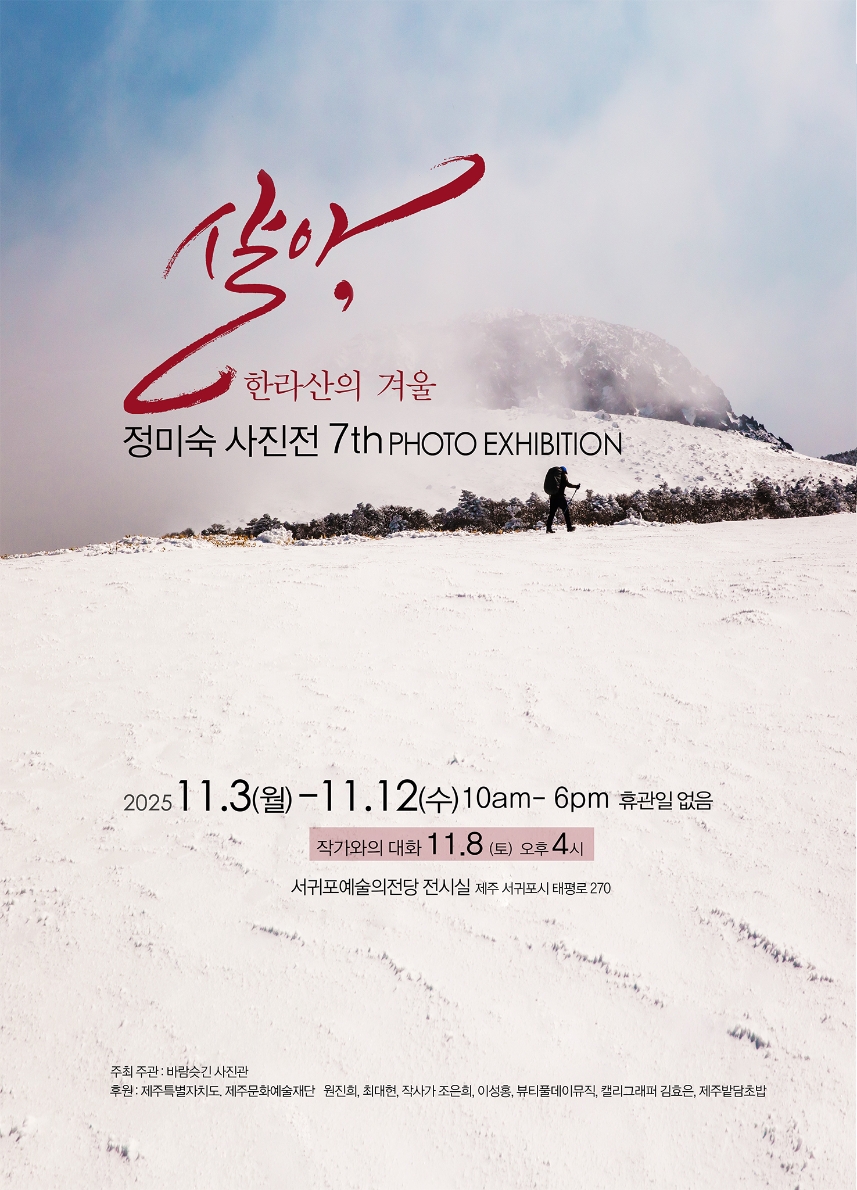

서귀포 예술의전당 11월 3~12일

3년의 겨울, 한라산을 오르며 찍은 ‘존재의 기록’

눈이 내리던 날, 시야는 닫혔습니다.

발끝이 묻히고, 온 세상이 하얗게 멎은 순간 셔터만이 열려 있었습니다.

그때 들려온 단 한마디. “살아.”

그 말을 품은 채, 사진작가 정미숙은 3년 동안 한라산의 겨울을 걸었습니다.

산의 침묵 속에서 인간은 셔터로 대답했습니다.

풍경을 찍지 않고, 살아 있음의 구조를 기록했습니다.

눈의 결, 빛의 속도, 숨의 리듬이 하나로 이어진 자리에서 정미숙은 세계가 인간에게 말을 거는 방식을 배웠다고 했습니다.

전시 ‘살아,_한라산의 겨울’이 11월 3일부터 12일까지 서귀포예술의전당 전시실에서 열립니다.

■ 눈의 표면을 걷어낸 자리, 존재의 결이 드러나다

정미숙의 사진에는 색이 없습니다.

남은 건 빛과 그림자, 그리고 그사이의 침묵뿐입니다.

눈발 사이로 번지는 광선, 사라지는 듯 남은 흔적.

그 틈에서 세계의 숨소리를 들었습니다.

정미숙의 렌즈는 재현을 멈추고 응시의 사유로 옮겨갑니다.

보는 대신 세계가 자신을 통과하도록 내버려둡니다.

카메라는 더 이상 기계가 아니라 감각의 기관, 몸과 시간 사이를 잇는 하나의 호흡이 됩니다.

정미숙은 “광활히 펼쳐진 설경과 눈의 결, 그리고 나의 추상적 시선이 겹친 순간들이 이번 작업의 중심이었다”라고 말했습니다.

눈은 배경이 아니라 인간과 세계가 맞닿는 표면이었습니다.

그 사진은 멈춘 장면이 아니라 사라짐의 온도였습니다.

사라지는 것을 기록하면서도, 사라지지 않으려는 세계의 마지막 저항을 담아냈습니다.

■ 한라산, 인간의 얼굴로 다시 서다

한라산은 정미숙에게 풍경이 아니라 인간의 얼굴이었습니다.

거친 숨과 발자국이 남은 그 자리에서 존재를 봤습니다.

정미숙은 “눈 속을 걸으며 들은 한마디가 있었다. ‘살아.’ 산이 내게 한 말이자, 내가 나에게 한 말”이라고 밝혔습니다.

이어 “한라산의 침묵은 내 안의 숨이었다. 그곳에서 나는 겨울을, 그리고 나 자신을 배웠다”라고 덧붙였습니다.

한라산은 초월의 대상이 아니라 타자였습니다. 스스로를 비추는 거울이자, 자신을 심문하는 존재였습니다.

그래서 사진 속 한라산은 더 이상 자연이 아니었습니다. 그 안에는 인간의 체온과 고독이 남아 있었습니다.

풍경은 외부의 세계가 아니라, 내면이 바깥으로 드러난 형상이었습니다.

■ 감각이 사유로 번역되는 순간

정미숙은 “대부분 혼자 오르던 산행이었다. 고독과 마주하며 내 안의 또 다른 나와 대화하는 시간이었다”라고 회상했습니다.

이번 전시는 감각이 사유로 변하는 순간의 기록입니다.

빛이 살에 닿고, 공기의 밀도가 호흡을 따라 흐르며 감정이 이미지로 응결되는 찰나, 사진은 언어가 됩니다.

그 화면은 논리보다 몸으로 먼저 이해됩니다. 철저히 육체적이면서도 철학적인 세계입니다.

빛이 감정을 흔들고, 여운이 생각을 낳습니다. 과정 자체가 ‘살아 있음’의 미학이 됩니다.

■ 끝에서 비로소 시작되는 계절

전시장을 나서면 결말이 아니라 문턱이 남습니다.

눈이 다 녹은 자리에, 정미숙의 시선은 이미 다른 세계를 향하고 있습니다.

한라산의 겨울이 “살아라”고 말했다면, 다음 계절은 “함께 살아가라”일지 모릅니다.

정미숙의 사진은 이제 자연의 경계를 벗어나 인간의 관계, 시간의 결로 향합니다.

풍경이 사라지고, 서로의 숨이 만나는 지점이 남습니다. ‘존재의 기록’을 넘어 ‘공존의 미학’으로 확장되는 자리입니다.

눈의 침묵에서 시작한 전시는 결국 한 인간의 생을 건 고백으로 닫힙니다.

말하지 않아도, 사진이 대신 답합니다.

“살아.”

그 담담한 한마디가, 다음 계절의 첫 문장이 됩니다.

“산을 찍지 않았다. 산이 나를 기억했다.”

■ 제주, 그리고 정미숙이라는 세계

정미숙의 시간은 언제나 제주와 함께했습니다.

제주로 이주한 지 16년.

여전히 그 땅의 바람과 안개, 돌과 바다의 호흡 속에서 세계를 배워왔습니다.

초기의 작업은 빛의 변주였습니다.

자연의 색, 계절의 밀도, 존재의 그림자를 기록하다 점차 외부에서 내면의 풍경으로 시선을 옮겼습니다.

‘보는 일’에서 ‘존재하는 일’로, ‘피사체’에서 ‘사유’로 이동한 여정이었습니다.

그 변화의 축에는 언제나 한라산이 있었습니다.

같은 산을, 다른 시간에, 같은 자리에 서서 바라보는 반복 속에 삶의 문장을 찾아냈습니다.

풍경은 더 이상 대상이 아니라, 자신을 증명하는 하나의 방식이 되었습니다.

2014년 첫 개인전 이후 일곱 차례의 전시를 이어오며 정미숙은 ‘자연을 관찰하는 사람’에서 ‘존재를 해석하는 사람’으로 변모했습니다.

각종 단체전 등에 참여했고 지역 예술교육 프로그램을 통해 청소년·장애인·어르신과 함께 사진을 나누며 예술의 경계를 넓혀왔습니다.

■ 선언의 자리

정미숙은 “눈이 멎은 자리에서 삶을 다시 배웠다. 한라산은 내게 풍경이 아니라 존재의 문장이었다. 살아 있다는 건 숨을 쉬는 게 아니라, 끝까지 바라보는 일”이라고 말했습니다.

한라산의 겨울은 단지 계절이 아니라, 사유의 시작이었습니다.

눈이 쌓이고 녹는 시간을 따라가며, 존재의 온도를 기록했습니다.

그 기록이 사진이 되었고, 사진은 다시 ‘살아 있음’의 증거가 되었습니다.

이번 전시는 정미숙이 한라산에서 발견한 문장을 세상과 나누는 자리입니다.

한라산의 침묵에서 시작된 겨울은 이제 사진이라는 언어로 다시 쓰이고 있습니다.

그 첫 문장은 여전히 하나뿐입니다.

‘살아.’

전시는 휴관일 없이 오전 10시부터 오후 6시까지 관람할 수 있으며, 11월 8일 오후 4시 ‘가시리 놀부’의 이성홍이 사회를 맡아 작가와의 대화가 진행됩니다.

정미숙은 “한라산의 눈이 내게 건넨 그 한마디를, 관람객도 마음속에서 듣게 되길 바란다”고 전했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

3년의 겨울, 한라산을 오르며 찍은 ‘존재의 기록’

정미숙 作

눈이 내리던 날, 시야는 닫혔습니다.

발끝이 묻히고, 온 세상이 하얗게 멎은 순간 셔터만이 열려 있었습니다.

그때 들려온 단 한마디. “살아.”

그 말을 품은 채, 사진작가 정미숙은 3년 동안 한라산의 겨울을 걸었습니다.

산의 침묵 속에서 인간은 셔터로 대답했습니다.

풍경을 찍지 않고, 살아 있음의 구조를 기록했습니다.

눈의 결, 빛의 속도, 숨의 리듬이 하나로 이어진 자리에서 정미숙은 세계가 인간에게 말을 거는 방식을 배웠다고 했습니다.

전시 ‘살아,_한라산의 겨울’이 11월 3일부터 12일까지 서귀포예술의전당 전시실에서 열립니다.

■ 눈의 표면을 걷어낸 자리, 존재의 결이 드러나다

정미숙의 사진에는 색이 없습니다.

남은 건 빛과 그림자, 그리고 그사이의 침묵뿐입니다.

눈발 사이로 번지는 광선, 사라지는 듯 남은 흔적.

그 틈에서 세계의 숨소리를 들었습니다.

정미숙의 렌즈는 재현을 멈추고 응시의 사유로 옮겨갑니다.

보는 대신 세계가 자신을 통과하도록 내버려둡니다.

카메라는 더 이상 기계가 아니라 감각의 기관, 몸과 시간 사이를 잇는 하나의 호흡이 됩니다.

정미숙은 “광활히 펼쳐진 설경과 눈의 결, 그리고 나의 추상적 시선이 겹친 순간들이 이번 작업의 중심이었다”라고 말했습니다.

눈은 배경이 아니라 인간과 세계가 맞닿는 표면이었습니다.

그 사진은 멈춘 장면이 아니라 사라짐의 온도였습니다.

사라지는 것을 기록하면서도, 사라지지 않으려는 세계의 마지막 저항을 담아냈습니다.

정미숙 作

■ 한라산, 인간의 얼굴로 다시 서다

한라산은 정미숙에게 풍경이 아니라 인간의 얼굴이었습니다.

거친 숨과 발자국이 남은 그 자리에서 존재를 봤습니다.

정미숙은 “눈 속을 걸으며 들은 한마디가 있었다. ‘살아.’ 산이 내게 한 말이자, 내가 나에게 한 말”이라고 밝혔습니다.

이어 “한라산의 침묵은 내 안의 숨이었다. 그곳에서 나는 겨울을, 그리고 나 자신을 배웠다”라고 덧붙였습니다.

한라산은 초월의 대상이 아니라 타자였습니다. 스스로를 비추는 거울이자, 자신을 심문하는 존재였습니다.

그래서 사진 속 한라산은 더 이상 자연이 아니었습니다. 그 안에는 인간의 체온과 고독이 남아 있었습니다.

풍경은 외부의 세계가 아니라, 내면이 바깥으로 드러난 형상이었습니다.

■ 감각이 사유로 번역되는 순간

정미숙은 “대부분 혼자 오르던 산행이었다. 고독과 마주하며 내 안의 또 다른 나와 대화하는 시간이었다”라고 회상했습니다.

이번 전시는 감각이 사유로 변하는 순간의 기록입니다.

빛이 살에 닿고, 공기의 밀도가 호흡을 따라 흐르며 감정이 이미지로 응결되는 찰나, 사진은 언어가 됩니다.

그 화면은 논리보다 몸으로 먼저 이해됩니다. 철저히 육체적이면서도 철학적인 세계입니다.

빛이 감정을 흔들고, 여운이 생각을 낳습니다. 과정 자체가 ‘살아 있음’의 미학이 됩니다.

■ 끝에서 비로소 시작되는 계절

전시장을 나서면 결말이 아니라 문턱이 남습니다.

눈이 다 녹은 자리에, 정미숙의 시선은 이미 다른 세계를 향하고 있습니다.

한라산의 겨울이 “살아라”고 말했다면, 다음 계절은 “함께 살아가라”일지 모릅니다.

정미숙의 사진은 이제 자연의 경계를 벗어나 인간의 관계, 시간의 결로 향합니다.

풍경이 사라지고, 서로의 숨이 만나는 지점이 남습니다. ‘존재의 기록’을 넘어 ‘공존의 미학’으로 확장되는 자리입니다.

눈의 침묵에서 시작한 전시는 결국 한 인간의 생을 건 고백으로 닫힙니다.

말하지 않아도, 사진이 대신 답합니다.

“살아.”

그 담담한 한마디가, 다음 계절의 첫 문장이 됩니다.

“산을 찍지 않았다. 산이 나를 기억했다.”

■ 제주, 그리고 정미숙이라는 세계

정미숙의 시간은 언제나 제주와 함께했습니다.

제주로 이주한 지 16년.

여전히 그 땅의 바람과 안개, 돌과 바다의 호흡 속에서 세계를 배워왔습니다.

초기의 작업은 빛의 변주였습니다.

자연의 색, 계절의 밀도, 존재의 그림자를 기록하다 점차 외부에서 내면의 풍경으로 시선을 옮겼습니다.

‘보는 일’에서 ‘존재하는 일’로, ‘피사체’에서 ‘사유’로 이동한 여정이었습니다.

그 변화의 축에는 언제나 한라산이 있었습니다.

같은 산을, 다른 시간에, 같은 자리에 서서 바라보는 반복 속에 삶의 문장을 찾아냈습니다.

풍경은 더 이상 대상이 아니라, 자신을 증명하는 하나의 방식이 되었습니다.

2014년 첫 개인전 이후 일곱 차례의 전시를 이어오며 정미숙은 ‘자연을 관찰하는 사람’에서 ‘존재를 해석하는 사람’으로 변모했습니다.

각종 단체전 등에 참여했고 지역 예술교육 프로그램을 통해 청소년·장애인·어르신과 함께 사진을 나누며 예술의 경계를 넓혀왔습니다.

■ 선언의 자리

정미숙은 “눈이 멎은 자리에서 삶을 다시 배웠다. 한라산은 내게 풍경이 아니라 존재의 문장이었다. 살아 있다는 건 숨을 쉬는 게 아니라, 끝까지 바라보는 일”이라고 말했습니다.

한라산의 겨울은 단지 계절이 아니라, 사유의 시작이었습니다.

눈이 쌓이고 녹는 시간을 따라가며, 존재의 온도를 기록했습니다.

그 기록이 사진이 되었고, 사진은 다시 ‘살아 있음’의 증거가 되었습니다.

이번 전시는 정미숙이 한라산에서 발견한 문장을 세상과 나누는 자리입니다.

한라산의 침묵에서 시작된 겨울은 이제 사진이라는 언어로 다시 쓰이고 있습니다.

그 첫 문장은 여전히 하나뿐입니다.

‘살아.’

전시는 휴관일 없이 오전 10시부터 오후 6시까지 관람할 수 있으며, 11월 8일 오후 4시 ‘가시리 놀부’의 이성홍이 사회를 맡아 작가와의 대화가 진행됩니다.

정미숙은 “한라산의 눈이 내게 건넨 그 한마디를, 관람객도 마음속에서 듣게 되길 바란다”고 전했습니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>