2016년 제주 입도 외국인 360만 명 → 2017년 120만 명

중국인 80% 급감, 코로나19로 국제선 ‘올스톱’까지

‘제주만 여행’ 59.4% → 50.5%… 경유형 확대 흐름

“무비자 전국 확대가 제주 관광의 독점 구조를 흔들 것”이라는 우려는 낯설지 않습니다.

그러나 2017년, 이른바 ‘라떼는’으로 회상되는 그 시점은 단순한 과거의 기억이 아니라 오늘을 비추는 거울이 됩니다.

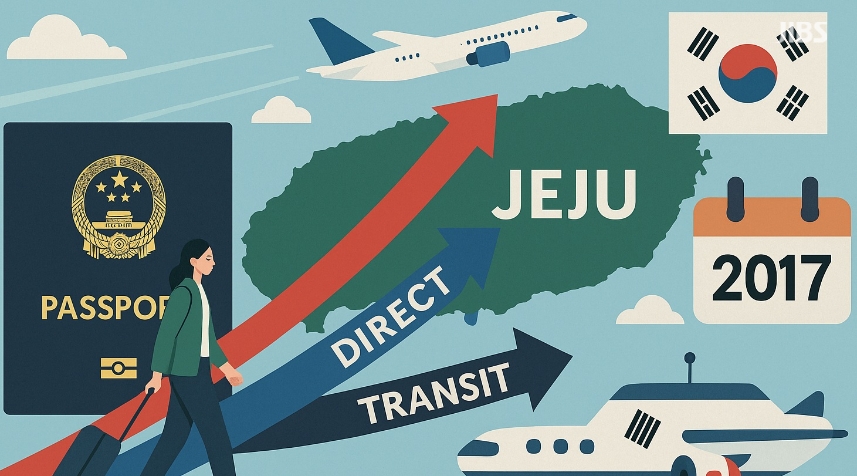

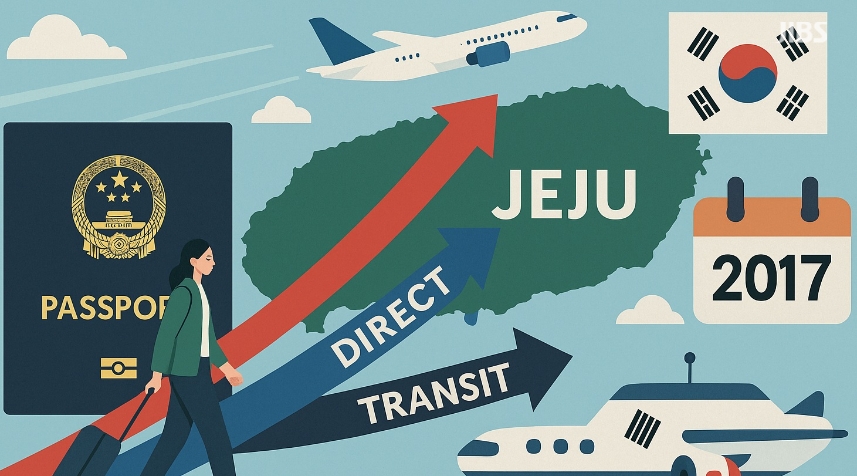

사드(THAAD) 사태와 직항 축소가 맞물리며 제주 관광은 전례 없는 충격을 받았습니다.

외국인 관광객 수는 2016년 360만 명에서 2017년 120만 명으로 곤두박질쳤고, 중국인 수요는 80% 이상 줄었습니다.

하지만 그 결과로 드러난 것은 단순히 ‘이탈’이 아니라 여행 방식의 전환이었습니다.

이번 2편에서는 바로 그 시기의 경험이 오늘 무비자 전국 확대 논란에 던지는 메시지를 짚어봅니다.

■ 숫자가 보여준 흐름: ‘제주만 여행’ 감소, ‘경유형’ 확대

24일, 제주관광공사의 2024년 방문관광객 실태조사 보고서에 따르면 2016년 외국인 관광객 가운데 제주만 여행한 비율은 59.4%였지만 2017년에는 50.5%로 내려갔습니다.

같은 기간 타 도시를 함께 찾은 ‘경유형’은 40.6%에서 48.8%로 늘었습니다.

이는 관광객이 빠져나간 것이 아니라, 제주만 찍고 가던 패턴이 서울·부산과 함께 묶이는 다(多)도시 여행으로 확장됐음을 보여줍니다.

한 관광 전문가는 “2017년 통계를 보면 제주가 외면당한 게 아니라, 여행 동선이 다양해진 것”이라고 설명했습니다.

■ 사드 사태와 직항 축소의 직격탄

이 같은 변화 뒤에는 사드 사태가 있었습니다.

한중 갈등이 격화되면서 방한 단체관광이 사실상 중단됐고, 제주 직항도 대폭 줄었습니다.

업계는 “2016년만 해도 수십 개 중국 도시에서 제주로 직항이 운항됐지만, 사드 이후 절반 이상이 사라졌다”고 회고합니다.

여기에 코로나19 팬데믹이 겹치면서 해외를 오가는 하늘길도 사실상 마비됐습니다.

2020년 3월에는 제주국제공항 국제선이 전면 중단됐습니다. 1969년 제주–오사카 직항 개설 이후 51년 만에 처음으로 5개국 26개 노선이 모두 운휴에 들어갔습니다.

현재는 10여 개 도시만 직항이 재개된 상태에 불과합니다.

도내 특급호텔 한 관계자는 “직항이 끊기자 관광객들이 제주를 포기한 게 아니라, 인천이나 부산을 거쳐서라도 찾아오는 구조로 바뀌었다”며, “이번 무비자 확대는 이런 경유 수요를 제도적으로 뒷받침하는 계기가 될 것”이라고 예상했습니다.

항공업계 한 관계자도 “2017년 당시 중국 노선 탑승률이 30%대로 떨어져 불가피하게 노선을 감축했지만, 수요 자체는 완전히 사라진 게 아니라 다른 경로로 이어졌다”고 회고했습니다.

■ ‘제주만 여행’ 반등, 그러나 구조는 여전히 유동적

2018년 이후 ‘제주만 여행’ 비율은 반등했습니다. 2018년 83.9%, 2019년 81.4%, 2024년에도 84.1%를 기록했습니다.

그러나 이는 단체 패키지 재편과 코로나 이후 억눌린 수요 분출이 만든 결과였습니다.

구조적으로는 언제든 정책 변화나 항공 네트워크 개편에 따라 다시 흔들릴 수 있다는 말입니다.

한 업계 관계자는 “현재 80%대 비율은 안정적으로 보이지만 결코 고정된 상태가 아니다”면서, “무비자 전국 확대는 ‘제주만 여행’ 중심 구도를 다시 경유·연계형으로 바꿀 수 있는 계기”라고 말했습니다.

■ 업계의 교훈... ‘위기’는 ‘새로운 경로’로

사드 직후 업계는 서울·부산과 제주를 묶은 다도시 상품을 서둘러 내놓으며 활로를 모색했습니다.

일정한 성과도 있었고, 그 경험은 지금 다시 되살아나고 있습니다.

또다른 여행업계 관계자는 “경유형 확대는 제주 관광이 축소되는 게 아니라 새로운 길로 확장되는 과정”이라며, “2017년의 교훈은 위기를 새로운 경로로 바꿔낼 수 있다는 점을 보여준다”고 강조했습니다.

■ 이어지는 이야기

2016~2017년의 수치와 2020년 코로나 ‘올스톱’ 경험은 지금의 우려가 얼마나 단선적인지를 보여줍니다.

제주 관광은 무너진 것이 아니라 유연하게 방식을 바꿔가며 살아남았습니다.

사드 사태와 팬데믹, 직항 축소라는 악재 속에서도 경유형 수요는 늘었고, 제주는 종착지에서 연계 여행의 중요한 축으로 자리 잡을 수 있었습니다.

이번 무비자 전국 확대 역시 같은 맥락입니다.

제주를 떠나는 게 아니라, 다시 허브로 기능할 수 있는 새로운 경로의 확장이라는 점에서 의미가 있습니다.

다음 3편에서는 거주국별 여행 패턴의 차이를 살펴봅니다. 중화권, 북미, 일본, 유럽 등 각국 관광객은 왜 서로 다른 방식을 택할까?

무비자 전국 확대가 이 차이를 어떻게 재편할지 구체적으로 분석합니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

중국인 80% 급감, 코로나19로 국제선 ‘올스톱’까지

‘제주만 여행’ 59.4% → 50.5%… 경유형 확대 흐름

2017년 사드 사태 이후, 제주 관광이 직항 축소와 경유형 확대라는 변화를 겪었던 당시 상황을 상징적으로 이미지화한 모습.

“무비자 전국 확대가 제주 관광의 독점 구조를 흔들 것”이라는 우려는 낯설지 않습니다.

그러나 2017년, 이른바 ‘라떼는’으로 회상되는 그 시점은 단순한 과거의 기억이 아니라 오늘을 비추는 거울이 됩니다.

사드(THAAD) 사태와 직항 축소가 맞물리며 제주 관광은 전례 없는 충격을 받았습니다.

외국인 관광객 수는 2016년 360만 명에서 2017년 120만 명으로 곤두박질쳤고, 중국인 수요는 80% 이상 줄었습니다.

하지만 그 결과로 드러난 것은 단순히 ‘이탈’이 아니라 여행 방식의 전환이었습니다.

이번 2편에서는 바로 그 시기의 경험이 오늘 무비자 전국 확대 논란에 던지는 메시지를 짚어봅니다.

제주관광공사 전경.

■ 숫자가 보여준 흐름: ‘제주만 여행’ 감소, ‘경유형’ 확대

24일, 제주관광공사의 2024년 방문관광객 실태조사 보고서에 따르면 2016년 외국인 관광객 가운데 제주만 여행한 비율은 59.4%였지만 2017년에는 50.5%로 내려갔습니다.

같은 기간 타 도시를 함께 찾은 ‘경유형’은 40.6%에서 48.8%로 늘었습니다.

이는 관광객이 빠져나간 것이 아니라, 제주만 찍고 가던 패턴이 서울·부산과 함께 묶이는 다(多)도시 여행으로 확장됐음을 보여줍니다.

한 관광 전문가는 “2017년 통계를 보면 제주가 외면당한 게 아니라, 여행 동선이 다양해진 것”이라고 설명했습니다.

■ 사드 사태와 직항 축소의 직격탄

이 같은 변화 뒤에는 사드 사태가 있었습니다.

한중 갈등이 격화되면서 방한 단체관광이 사실상 중단됐고, 제주 직항도 대폭 줄었습니다.

업계는 “2016년만 해도 수십 개 중국 도시에서 제주로 직항이 운항됐지만, 사드 이후 절반 이상이 사라졌다”고 회고합니다.

여기에 코로나19 팬데믹이 겹치면서 해외를 오가는 하늘길도 사실상 마비됐습니다.

2020년 3월에는 제주국제공항 국제선이 전면 중단됐습니다. 1969년 제주–오사카 직항 개설 이후 51년 만에 처음으로 5개국 26개 노선이 모두 운휴에 들어갔습니다.

현재는 10여 개 도시만 직항이 재개된 상태에 불과합니다.

도내 특급호텔 한 관계자는 “직항이 끊기자 관광객들이 제주를 포기한 게 아니라, 인천이나 부산을 거쳐서라도 찾아오는 구조로 바뀌었다”며, “이번 무비자 확대는 이런 경유 수요를 제도적으로 뒷받침하는 계기가 될 것”이라고 예상했습니다.

항공업계 한 관계자도 “2017년 당시 중국 노선 탑승률이 30%대로 떨어져 불가피하게 노선을 감축했지만, 수요 자체는 완전히 사라진 게 아니라 다른 경로로 이어졌다”고 회고했습니다.

■ ‘제주만 여행’ 반등, 그러나 구조는 여전히 유동적

2018년 이후 ‘제주만 여행’ 비율은 반등했습니다. 2018년 83.9%, 2019년 81.4%, 2024년에도 84.1%를 기록했습니다.

그러나 이는 단체 패키지 재편과 코로나 이후 억눌린 수요 분출이 만든 결과였습니다.

구조적으로는 언제든 정책 변화나 항공 네트워크 개편에 따라 다시 흔들릴 수 있다는 말입니다.

한 업계 관계자는 “현재 80%대 비율은 안정적으로 보이지만 결코 고정된 상태가 아니다”면서, “무비자 전국 확대는 ‘제주만 여행’ 중심 구도를 다시 경유·연계형으로 바꿀 수 있는 계기”라고 말했습니다.

■ 업계의 교훈... ‘위기’는 ‘새로운 경로’로

사드 직후 업계는 서울·부산과 제주를 묶은 다도시 상품을 서둘러 내놓으며 활로를 모색했습니다.

일정한 성과도 있었고, 그 경험은 지금 다시 되살아나고 있습니다.

또다른 여행업계 관계자는 “경유형 확대는 제주 관광이 축소되는 게 아니라 새로운 길로 확장되는 과정”이라며, “2017년의 교훈은 위기를 새로운 경로로 바꿔낼 수 있다는 점을 보여준다”고 강조했습니다.

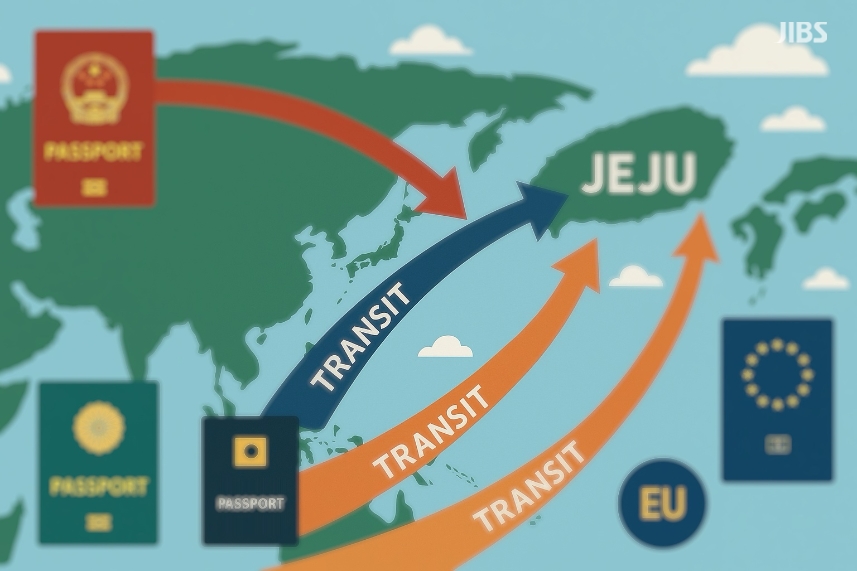

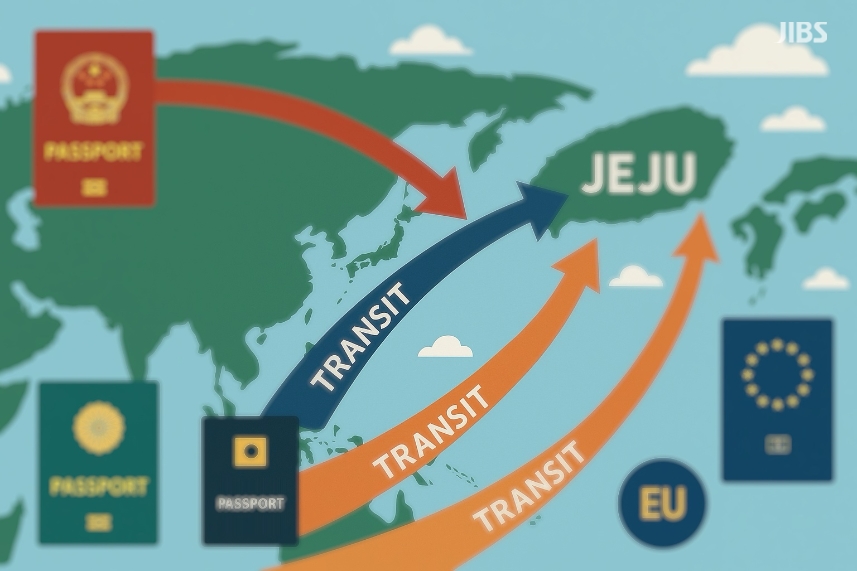

국적별로 다른 루트와 여행 패턴이 제주를 허브로 교차하는 모습을 이미지화한 모습.

■ 이어지는 이야기

2016~2017년의 수치와 2020년 코로나 ‘올스톱’ 경험은 지금의 우려가 얼마나 단선적인지를 보여줍니다.

제주 관광은 무너진 것이 아니라 유연하게 방식을 바꿔가며 살아남았습니다.

사드 사태와 팬데믹, 직항 축소라는 악재 속에서도 경유형 수요는 늘었고, 제주는 종착지에서 연계 여행의 중요한 축으로 자리 잡을 수 있었습니다.

이번 무비자 전국 확대 역시 같은 맥락입니다.

제주를 떠나는 게 아니라, 다시 허브로 기능할 수 있는 새로운 경로의 확장이라는 점에서 의미가 있습니다.

다음 3편에서는 거주국별 여행 패턴의 차이를 살펴봅니다. 중화권, 북미, 일본, 유럽 등 각국 관광객은 왜 서로 다른 방식을 택할까?

무비자 전국 확대가 이 차이를 어떻게 재편할지 구체적으로 분석합니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>