보안 강화 외친 공항공사, 현실은 ‘병목 공항’

책임은 항공사에 전가… 말뿐인 ‘스마트’

제주국제공항이 사실상 마비 수준으로 무너졌습니다.

수하물 벨트 멈춤에 인력난, APEC 보안 강화 조치가 겹치며 공항 운영이 완전히 흔들렸습니다.

‘스마트 공항’을 내세운 한국공항공사의 시스템은 멈춰섰고, 정작 피해는 항공사와 승객이 고스란히 떠안고 있습니다.

■ “비행기 놓쳤다”… 수하물 적체로 연쇄 지연

25일 오후 4시가 넘어선 제주공항.

한 항공사 국내선 카운터는 창구가 보이지 않을 정도로 인산인해입니다.

수하물 벨트가 멈추자 대기 줄은 지그재그 구역을 넘어 3번 게이트 앞까지 밀려났습니다.

결국 오후 4시대 출발편에서 일부 승객이 비행기를 놓쳤고, 저녁 7시가 넘은 항공편에서도 탑승객 일부가 끝내 제시간에 항공기에 오르지 못했습니다.

한 국적사 직원은 “수하물을 제때 실을 수 없어 다음 편으로 보낸 사례까지 발생했다”며, “출발 지연이 20분 이상 이어졌다”고 밝혔습니다.

이어 “벨트가 서면 공항 전체가 멈춘다. 항공사는 사과부터 민원까지 다 감당한다”면서, “시스템 관리 주체는 공항공사인데, 책임은 늘 현장에 떠넘긴다”고 토로했습니다.

■ “사람이 짐을 밀어야 돌아간다”… 스마트 공항의 민낯

제주공항 국내선 수하물 벨트는 여전히 단일 메인라인 구조입니다.

한 구간이 멈추면 다른 라인까지 연쇄적으로 영향을 받습니다.

이날 오후 벨트 위에는 수하물이 빽빽이 쌓였고, 직원들이 직접 컨베이어 위를 오르내리며 손으로 짐을 밀어 넣는 모습이 포착됐습니다.

이런 광경은 어제오늘 일이 아니라는 게 현장 직원들의 설명입니다.

한 직원은 “사람 손으로 밀지 않으면 아예 멈춰 버린다”며, “이게 2025년의 ‘스마트 공항’ 현실”이라고 꼬집었습니다.

승객들의 불만도 쏟아졌습니다.

한 40대 여행객은 “아이들과 한 시간 넘게 줄을 섰는데 안내 한마디 없었다”며, “성수기마다 똑같다. 시스템은 그대로인데 책임만 항공사 몫”이라고 비판했습니다.

■ APEC 보안 강화 겹쳐 ‘이중 마비’… “대기 1시간 기본”

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 전국 공항의 보안등급이 상향되면서 제주공항은 혼잡의 정점을 찍었습니다.

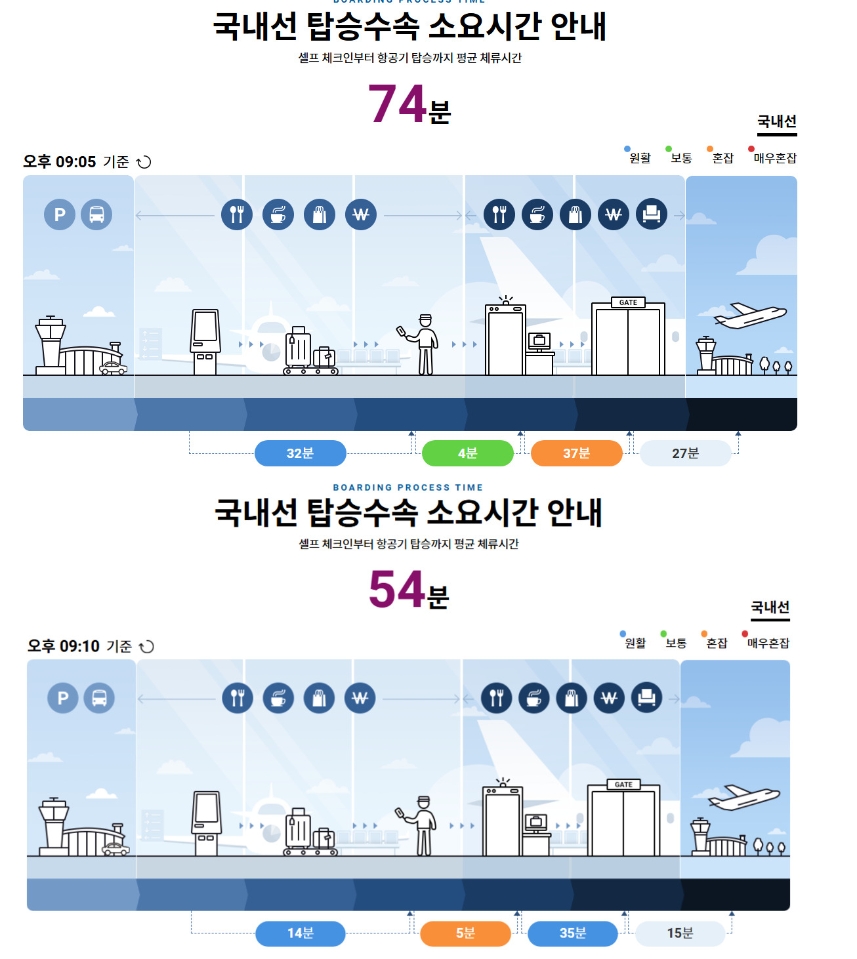

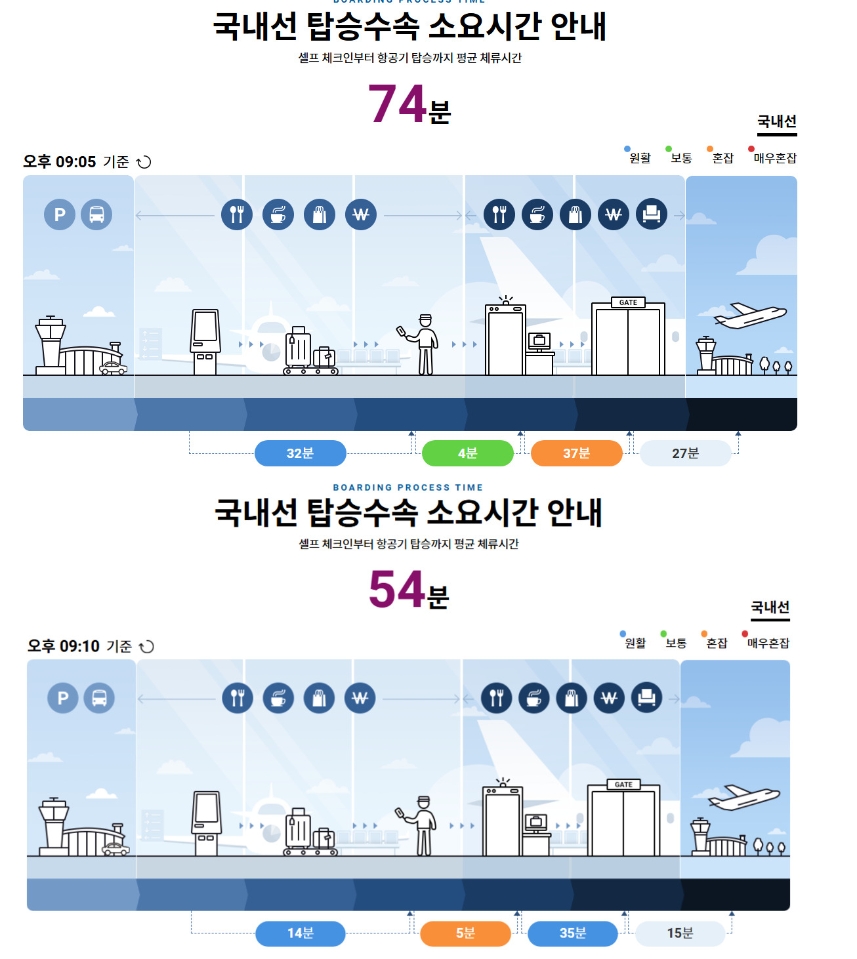

전날(24일) 기준 제주공항 국내선 탑승수속 평균 소요시간은 90분, 25일 밤 9시 기준으로도 70분을 넘어섰고 P1·P2 주차장은 ‘0대 가능’ 상태였습니다.

신발 검색 등 강화된 절차로 보안검색대 대기시간만 40분을 넘겼습니다.

비슷한 시각 김포공항의 평균 수속 시간은 50분 수준이었습니다.

운영 효율의 격차가 ‘보안 강화’라는 명분을 무색하게 만들었습니다.

공항공사는 “보안 강화에 따른 불가피한 조치”라며, “승객들이 평소보다 일찍 공항을 찾길 바란다”고 해명했습니다.

그러나 현장에선 “운영은 마비인데, 보안이 무슨 의미냐”는 목소리가 더 컸습니다.

■ “시설은 낡고, 책임은 남 탓”… 구조적 실패 드러난 공항공사

항공사 직원들은 “시설은 그대로인데 책임만 떠넘긴다”고 입을 모았습니다.

“검색 혼선이나 벨트 멈춤으로 대기줄이 길어지면 공항공사는 빠지고, 항공사가 모든 불만과 지연을 대신 감당한다”며, “임대료로 수익은 챙기면서도 현장에는 한 푼도 투자하지 않는다”는 지적입니다.

또 다른 직원은 “수하물 검색요원도 숙련도가 제각각이라 벨트가 멈춰도 어디서 막혔는지 모르는 경우가 많다”며, “10월 들어선 완전히 엉망이 됐다”고 털어놨습니다.

지연 책임은 항공사가, 불편의 부담은 승객이, 운영의 통제권은 공항공사가 쥔 채로 혼란만 되풀이되고 있습니다.

■ “이래놓고 보안 강화?”… 언감생심, 운영 신뢰부터 세워라

현장에선 “이래놓고 보안 강화라니, 언감생심”이라는 말까지 나왔습니다.

안전은 강화됐다지만, 시스템은 낡고 신뢰는 무너졌습니다.

한 업계 관계자는 “보안보다 운영이 먼저고, 운영보다 신뢰가 먼저다”며, “이런 상황에서 ‘스마트 공항’이란 말은 홍보용 문구에 불과하다”고 말했습니다.

■ ‘관문’ 아닌 ‘병목’… 제주공항, 한계가 드러났다

한국공항공사 제주공항 통계(2025년 9월 기준)에 따르면 9월 제주공항 국내선 이용객은 하루 평균 7만 5,707명, 국제선을 포함하면 8만 5,000명에 달했습니다.

그렇지만 설비는 구식이고, 대응은 느리고, 책임은 흐릿합니다.

관문이라 자부하던 공항은 이제 ‘병목의 현장’이 됐습니다.

스마트를 외친 공항공사는 더 이상 기술의 문제가 아니라, 책임의 부재와 구조적 무능을 직시해야 할 시점에 서 있습니다.

근본이 바뀌지 않는 한, 혼잡은 되풀이되고 하늘길의 불안과 이용객의 피로는 더욱 깊어질 뿐입니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

책임은 항공사에 전가… 말뿐인 ‘스마트’

25일 오후, 제주국제공항 국내선 출발층 카운터 앞. 수하물 벨트가 막히자 대기줄이 길게 늘어서며 공항이 일시 마비 상태에 빠졌다.

제주국제공항이 사실상 마비 수준으로 무너졌습니다.

수하물 벨트 멈춤에 인력난, APEC 보안 강화 조치가 겹치며 공항 운영이 완전히 흔들렸습니다.

‘스마트 공항’을 내세운 한국공항공사의 시스템은 멈춰섰고, 정작 피해는 항공사와 승객이 고스란히 떠안고 있습니다.

■ “비행기 놓쳤다”… 수하물 적체로 연쇄 지연

25일 오후 4시가 넘어선 제주공항.

한 항공사 국내선 카운터는 창구가 보이지 않을 정도로 인산인해입니다.

수하물 벨트가 멈추자 대기 줄은 지그재그 구역을 넘어 3번 게이트 앞까지 밀려났습니다.

결국 오후 4시대 출발편에서 일부 승객이 비행기를 놓쳤고, 저녁 7시가 넘은 항공편에서도 탑승객 일부가 끝내 제시간에 항공기에 오르지 못했습니다.

한 국적사 직원은 “수하물을 제때 실을 수 없어 다음 편으로 보낸 사례까지 발생했다”며, “출발 지연이 20분 이상 이어졌다”고 밝혔습니다.

이어 “벨트가 서면 공항 전체가 멈춘다. 항공사는 사과부터 민원까지 다 감당한다”면서, “시스템 관리 주체는 공항공사인데, 책임은 늘 현장에 떠넘긴다”고 토로했습니다.

수하물 벨트가 멈춰 직원들이 직접 짐을 옮기고 있다. ‘스마트 공항’을 표방한 제주공항의 현실이다

■ “사람이 짐을 밀어야 돌아간다”… 스마트 공항의 민낯

제주공항 국내선 수하물 벨트는 여전히 단일 메인라인 구조입니다.

한 구간이 멈추면 다른 라인까지 연쇄적으로 영향을 받습니다.

이날 오후 벨트 위에는 수하물이 빽빽이 쌓였고, 직원들이 직접 컨베이어 위를 오르내리며 손으로 짐을 밀어 넣는 모습이 포착됐습니다.

이런 광경은 어제오늘 일이 아니라는 게 현장 직원들의 설명입니다.

한 직원은 “사람 손으로 밀지 않으면 아예 멈춰 버린다”며, “이게 2025년의 ‘스마트 공항’ 현실”이라고 꼬집었습니다.

승객들의 불만도 쏟아졌습니다.

한 40대 여행객은 “아이들과 한 시간 넘게 줄을 섰는데 안내 한마디 없었다”며, “성수기마다 똑같다. 시스템은 그대로인데 책임만 항공사 몫”이라고 비판했습니다.

■ APEC 보안 강화 겹쳐 ‘이중 마비’… “대기 1시간 기본”

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 전국 공항의 보안등급이 상향되면서 제주공항은 혼잡의 정점을 찍었습니다.

전날(24일) 기준 제주공항 국내선 탑승수속 평균 소요시간은 90분, 25일 밤 9시 기준으로도 70분을 넘어섰고 P1·P2 주차장은 ‘0대 가능’ 상태였습니다.

신발 검색 등 강화된 절차로 보안검색대 대기시간만 40분을 넘겼습니다.

비슷한 시각 김포공항의 평균 수속 시간은 50분 수준이었습니다.

운영 효율의 격차가 ‘보안 강화’라는 명분을 무색하게 만들었습니다.

한국공항공사 실시간 데이터(25일 오후 9시 5분 기준)에 따르면, 제주공항 국내선 탑승수속 평균 소요시간은 74분으로 ‘매우 혼잡’ 수준이었다. 비슷한 시각 김포공항은 54분으로, 상대적으로 원활했다.

공항공사는 “보안 강화에 따른 불가피한 조치”라며, “승객들이 평소보다 일찍 공항을 찾길 바란다”고 해명했습니다.

그러나 현장에선 “운영은 마비인데, 보안이 무슨 의미냐”는 목소리가 더 컸습니다.

■ “시설은 낡고, 책임은 남 탓”… 구조적 실패 드러난 공항공사

항공사 직원들은 “시설은 그대로인데 책임만 떠넘긴다”고 입을 모았습니다.

“검색 혼선이나 벨트 멈춤으로 대기줄이 길어지면 공항공사는 빠지고, 항공사가 모든 불만과 지연을 대신 감당한다”며, “임대료로 수익은 챙기면서도 현장에는 한 푼도 투자하지 않는다”는 지적입니다.

또 다른 직원은 “수하물 검색요원도 숙련도가 제각각이라 벨트가 멈춰도 어디서 막혔는지 모르는 경우가 많다”며, “10월 들어선 완전히 엉망이 됐다”고 털어놨습니다.

지연 책임은 항공사가, 불편의 부담은 승객이, 운영의 통제권은 공항공사가 쥔 채로 혼란만 되풀이되고 있습니다.

우대 고객 카운터조차 대기 행렬이 길게 이어졌다. 구분 없는 혼잡이 이어지며 승객 불만이 폭발했다

■ “이래놓고 보안 강화?”… 언감생심, 운영 신뢰부터 세워라

현장에선 “이래놓고 보안 강화라니, 언감생심”이라는 말까지 나왔습니다.

안전은 강화됐다지만, 시스템은 낡고 신뢰는 무너졌습니다.

한 업계 관계자는 “보안보다 운영이 먼저고, 운영보다 신뢰가 먼저다”며, “이런 상황에서 ‘스마트 공항’이란 말은 홍보용 문구에 불과하다”고 말했습니다.

■ ‘관문’ 아닌 ‘병목’… 제주공항, 한계가 드러났다

한국공항공사 제주공항 통계(2025년 9월 기준)에 따르면 9월 제주공항 국내선 이용객은 하루 평균 7만 5,707명, 국제선을 포함하면 8만 5,000명에 달했습니다.

그렇지만 설비는 구식이고, 대응은 느리고, 책임은 흐릿합니다.

관문이라 자부하던 공항은 이제 ‘병목의 현장’이 됐습니다.

스마트를 외친 공항공사는 더 이상 기술의 문제가 아니라, 책임의 부재와 구조적 무능을 직시해야 할 시점에 서 있습니다.

근본이 바뀌지 않는 한, 혼잡은 되풀이되고 하늘길의 불안과 이용객의 피로는 더욱 깊어질 뿐입니다.

카운터 앞 대기 줄이 지그재그 구간을 넘어 출입구 방향까지 밀려났다. ‘일상화된 마비’라는 표현이 과장이 아니다.

JIBS 제주방송 김지훈(jhkim@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>