['제주Zoom'은 제주에 대해 어디선가 들어본 적이 있지만, 알고 있다고 하기엔 애매한 '그 무언가'를 풀어주는 코너입니다.

박식한 수준까진 아니지만 애매한 '그 무언가'를 조금이나마 긁어줄 수 있도록 준비했으니 많은 관심 부탁드립니다.]

흔히 제주를 삼다(三多), 삼무(三無)의 섬이라고 부릅니다.

'삼무도'는 도둑과 대문, 거지가 없다고 하여 붙여진 것이고, '삼다도'는 여자와 바람, 돌이 많다고 해서 붙여진 별칭입니다.

특히, 삼다 중 돌은 제주 사람들의 생활과 떼어놓을 수 없는 자연물로, 혹자는 제주에 '돌문화'가 있다고까지 말하기도 합니다.

이러한 돌문화의 총아라 할 수 있는 것이 바로 '돌하르방'입니다.

제주의 대표적인 상징 중 하나로 듬직한 덩치에 온화한 미소를 가진 돌할아버지, 돌하르방에 대해 알아봤습니다.

■ 돌하르방 실존 모델이 존재한다?

돌하르방은 누가, 언제, 무엇을 목적으로 만들었을까요?

이를 설명하는 역사적 사료가 남아있습니다.

일제강점기인 1918년, 제주의 지식인이었던 심재(心齋) 김석익(金錫翼)이 쓴 편년체 역사저술서 『탐라기년』에 따르면 돌하르방은 조선 영조 30년(서기 1754년) 김몽규 목사가 세웠다고 합니다.

이 책에 따르면 놀랍게도 돌하르방은 실존 모델이 존재했다고 하는데요.

다름 아니라, 중국 진시황 때 거인장사로 이름을 날리며 흉노족 등 이민족을 물리친 완옹중(阮翁仲)이 그 주인공이라고 합니다.

당시 잦은 흉년에 전염병까지 돌자 이를 막기 위해 수호신격으로 완옹중의 석상을 만들어 제주읍성 밖에 세웠다는 것이 돌하르방의 유래에 관한 기록입니다.

제주 지식인들이 의기투합해 결성한 모임(계)인 담수계(淡水契)가 1953년 펴낸 『증보탐라지』에는 돌하르방이 제주읍성의 동, 서, 남 등 삼문 밖에 있었다는 기록이 있다고 합니다.

다만, 역사에 단 한 줄 언급된 이 기록만으로 돌하르방의 기원을 결정짓는 것은 성급할 수 있다는 지적도 나옵니다.

30년 정도 돌하르방 등 돌문화 연구에 매진해온 김유정 미술평론가는 "김석익 선생의 탐라기년에 단 한 줄 언급된 기록으로 돌하르방의 유래를 단정할 수는 없는 문제"라고 말했습니다.

그러면서 "탐라기년의 기록을 살펴보면 출처 문헌도 없을 뿐 아니라, 책의 저자와 역사적 기술 내용 사이에 150년 정도의 시간차가 있다"며, "아무리 옛 기록이라도 타당성이 있는지 고찰해 봐야 한다"고 말했습니다.

■ '원조' 돌하르방, 민속문화재로 지정

제주에는 정말 수많은 돌하르방이 있습니다.

그렇지만 이 가운데 이른바 '원조'라고 불릴 수 있는 유서 있는 돌하르방은 모두 47기로 추정되는데요.

옛 제주목(현 제주시내)에 23기, 대정현의 소재지(현 서귀포시 대정읍 보성리, 인성리, 안성리 등) 일대에 12기, 정의현(현 서귀포시 표선면 성읍리 등) 일대 12기 등 모두 47기가 있는 것으로 전해집니다.

이 가운데 제주자치도 민속문화재(2호, 1971년 8월 26일 지정)로 지정된 것은 제주도 밖으로 반출된 2기를 제외한 45기입니다.

돌하르방들은 최초 성을 중심으로 성문 앞에 세워졌습니다.

흡사 마을 입구에 세워져 수호신 역할을 하는 장승처럼 말입니다.

그런데 제주읍성을 중심으로 세워졌던 제주목 출신 돌하르방들 중 상당 수는 현재 도시 개발의 여파 등으로 다른 곳으로 옮겨진 상태입니다.

가장 멀리까지 간 돌하르방 2기는 서울에 있는 국립민속박물관에 세워져 있습니다.

제주도를 벗어났기 때문인지 다른 형제들과 달리 제주자치도 민속문화재로도 지정되지 못했습니다.

이외에도 제주대학교에 4기, 제주시청에 2기, 제주도내 모 방송국 청사 입구에 2기 등 제주시내 곳곳으로 산재해 있는 상태입니다.

■ '어디 출신 돌하르방일까' 돌하르방 감별사 되는 법

돌하르방도 출신 지역(?)마다 고유한 특색이 있다는 사실 알고 계신가요?

돌하르방은 구멍이 숭숭 난 현무암 거친 현무암 재질의 벙거지 같은 모자를 쓴 남성의 모습을 하고 있습니다.

눈은 부리부리하고 코는 뭉툭합니다.

손은 가지런히 배 위에 올려져 있습니다.

여기까지가 모든 돌하르방이 갖는 공통점이라 한다면, 이제부터는 미세한 차이점에 대해 알아보시죠.

제주목(제주시)에 있는 돌하르방의 경우 대정현(서귀포시 대정읍)과 정의현(서귀포시 표선면)과 비교해 체구가 크고 얼굴의 음각선이 깊어 강한 느낌을 갖습니다.

전체적으로 봤을 때 다른 두 지역에 비해 조형미가 뛰어난 점도 특징으로 꼽힙니다.

대중들이 흔히 생각하는 돌하르방의 이미지가 제주목의 돌하르방입니다.

이에 반해 대정현과 정의현의 돌하르방은 아담하고 소박한 맛이 있습니다.

이러한 차이는 평균 신장에서도 드러납니다.

제주목 돌하르방은 평균 181.6cm가량이고, 정의현과 대정현 돌하르방은 각각 141.4cm, 136.2cm로 차이가 납니다.

또 정의현 돌하르방은 주먹을 쥔 듯한 손 모양을 띠는 반면, 대정현 돌하르방은 손바닥을 편 모양새입니다.

제주목과 정의현의 돌하르방에는 받침석이 있는 반면, 대정현의 돌하르방에서는 받침석이 발견되지 않았습니다.

모르고 보면 비슷하지만 알고 본다면 그 미세한 차이를 느낄 수 있는 것이죠.

■ '코 만지면 아들 낳는다?' 돌하르방 관련 속설

제주 사람들과 함께 해온 돌하르방과 관련한 속설도 많습니다.

대표적으로 알려진 것이 돌하르방의 코를 만지면 아들을 낳는다는 이야기입니다.

그외에도 귓불은 재물운, 눈은 명예운, 모자는 관운이 들어온다는 속설이 퍼져 있는데요.

모두 돌하르방에 민간신앙이 스며들면서 형성된 이야기라고 합니다.

돌하르방의 오른손이 위에 있으면 문관, 왼손이 위에 있으면 무관이라는 이야기도 있는데, 그럴 듯한 이야기이지만 이 역시 근거 없는 낭설이라고 합니다.

기본적으로 돌하르방의 기원은 성을 지키는 무관 즉, 무인이라는 것이 전문가의 설명입니다.

김유정 미술평론가는 "돌하르방은 읍성을 지키는 의미에서 세운 것이니 무인형으로 보는 것이 타당하다"며 "손의 모양에 따라 문관과 무관을 구분했다는 기록도 존재하지 않는다"고 말했습니다.

이어 "돌하르방의 손 높이가 다른 것은 성문을 기준으로 양쪽으로 한 기씩 두 기를 한 쌍으로 돌하르방을 만드는데 한 쪽의 돌하르방과 다른 쪽의 돌하르방에 대칭성을 주기 위해 손 모양을 그렇게 만들어진 것"이라고 설명했습니다.

■ 개성만점 돌하르방 등장

시대가 흐르면서 색다른 돌하르방이 탄생해 눈길을 끕니다.

제주도내 한 관광지에서는 크리스마스 시즌이 되면 산타 눈사람이 등장해 포토존으로 인기를 끕니다.

제주로 이전한 대표적인 대기업 카카오 본사 앞에는 노트북하는 돌하르방이 방문객들을 맞고 있습니다.

몇 년 전 인터넷에서 화제가 된 일명 '슉슉 돌하르방'도 빼놓을 수 없습니다.

한때 인터넷을 뜨겁게 달궜던 이 돌하르방은 얼핏 보면 합성된 사진 같지만, 실제로 제주도내 한 호텔에 조성된 작품입니다.

이렇듯 우리와 친숙해진 돌하르방.

그러나 최초의 돌하르방은 지금과 달리 민중과 거리가 먼 존재였다고 합니다.

읍성을 지키기 위해 세워진 무관의 형상인 돌하르방은 민중들에게 권위의 상징처럼 여겨졌을 것입니다.

성벽을 축조할 때처럼 돌하르방을 세울 때에도 민중의 강제동원이 뒤따랐을지도 모를 일입니다.

그런 돌하르방도 세월 속에서 '민중화'됐습니다.

제주의 돌담처럼 민중 사이로 스며들게 된 것입니다.

그 증거로 돌하르방을 차용한 구조물들이 제주 사람들의 분묘에서 발견되기도 했습니다.

성을 지키던 돌하르방이 가족을 지키기 위해 민중의 삶 속으로 들어온 것입니다.

그렇지만 기본적인 자료 자체가 부족해 돌하르방에 관한 체계적인 연구는 아직 부족한 듯합니다.

제주의 대표적 상징 중 하나인 돌하르방에 관한 관심과 연구가 절실합니다.

JIBS 제주방송 신동원 (dongwon@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

박식한 수준까진 아니지만 애매한 '그 무언가'를 조금이나마 긁어줄 수 있도록 준비했으니 많은 관심 부탁드립니다.]

돌하르방

흔히 제주를 삼다(三多), 삼무(三無)의 섬이라고 부릅니다.

'삼무도'는 도둑과 대문, 거지가 없다고 하여 붙여진 것이고, '삼다도'는 여자와 바람, 돌이 많다고 해서 붙여진 별칭입니다.

특히, 삼다 중 돌은 제주 사람들의 생활과 떼어놓을 수 없는 자연물로, 혹자는 제주에 '돌문화'가 있다고까지 말하기도 합니다.

이러한 돌문화의 총아라 할 수 있는 것이 바로 '돌하르방'입니다.

제주의 대표적인 상징 중 하나로 듬직한 덩치에 온화한 미소를 가진 돌할아버지, 돌하르방에 대해 알아봤습니다.

돌하르방

■ 돌하르방 실존 모델이 존재한다?

돌하르방은 누가, 언제, 무엇을 목적으로 만들었을까요?

이를 설명하는 역사적 사료가 남아있습니다.

일제강점기인 1918년, 제주의 지식인이었던 심재(心齋) 김석익(金錫翼)이 쓴 편년체 역사저술서 『탐라기년』에 따르면 돌하르방은 조선 영조 30년(서기 1754년) 김몽규 목사가 세웠다고 합니다.

이 책에 따르면 놀랍게도 돌하르방은 실존 모델이 존재했다고 하는데요.

다름 아니라, 중국 진시황 때 거인장사로 이름을 날리며 흉노족 등 이민족을 물리친 완옹중(阮翁仲)이 그 주인공이라고 합니다.

당시 잦은 흉년에 전염병까지 돌자 이를 막기 위해 수호신격으로 완옹중의 석상을 만들어 제주읍성 밖에 세웠다는 것이 돌하르방의 유래에 관한 기록입니다.

제주 지식인들이 의기투합해 결성한 모임(계)인 담수계(淡水契)가 1953년 펴낸 『증보탐라지』에는 돌하르방이 제주읍성의 동, 서, 남 등 삼문 밖에 있었다는 기록이 있다고 합니다.

다만, 역사에 단 한 줄 언급된 이 기록만으로 돌하르방의 기원을 결정짓는 것은 성급할 수 있다는 지적도 나옵니다.

30년 정도 돌하르방 등 돌문화 연구에 매진해온 김유정 미술평론가는 "김석익 선생의 탐라기년에 단 한 줄 언급된 기록으로 돌하르방의 유래를 단정할 수는 없는 문제"라고 말했습니다.

그러면서 "탐라기년의 기록을 살펴보면 출처 문헌도 없을 뿐 아니라, 책의 저자와 역사적 기술 내용 사이에 150년 정도의 시간차가 있다"며, "아무리 옛 기록이라도 타당성이 있는지 고찰해 봐야 한다"고 말했습니다.

돌하르방

■ '원조' 돌하르방, 민속문화재로 지정

제주에는 정말 수많은 돌하르방이 있습니다.

그렇지만 이 가운데 이른바 '원조'라고 불릴 수 있는 유서 있는 돌하르방은 모두 47기로 추정되는데요.

옛 제주목(현 제주시내)에 23기, 대정현의 소재지(현 서귀포시 대정읍 보성리, 인성리, 안성리 등) 일대에 12기, 정의현(현 서귀포시 표선면 성읍리 등) 일대 12기 등 모두 47기가 있는 것으로 전해집니다.

이 가운데 제주자치도 민속문화재(2호, 1971년 8월 26일 지정)로 지정된 것은 제주도 밖으로 반출된 2기를 제외한 45기입니다.

돌하르방들은 최초 성을 중심으로 성문 앞에 세워졌습니다.

흡사 마을 입구에 세워져 수호신 역할을 하는 장승처럼 말입니다.

그런데 제주읍성을 중심으로 세워졌던 제주목 출신 돌하르방들 중 상당 수는 현재 도시 개발의 여파 등으로 다른 곳으로 옮겨진 상태입니다.

가장 멀리까지 간 돌하르방 2기는 서울에 있는 국립민속박물관에 세워져 있습니다.

제주도를 벗어났기 때문인지 다른 형제들과 달리 제주자치도 민속문화재로도 지정되지 못했습니다.

이외에도 제주대학교에 4기, 제주시청에 2기, 제주도내 모 방송국 청사 입구에 2기 등 제주시내 곳곳으로 산재해 있는 상태입니다.

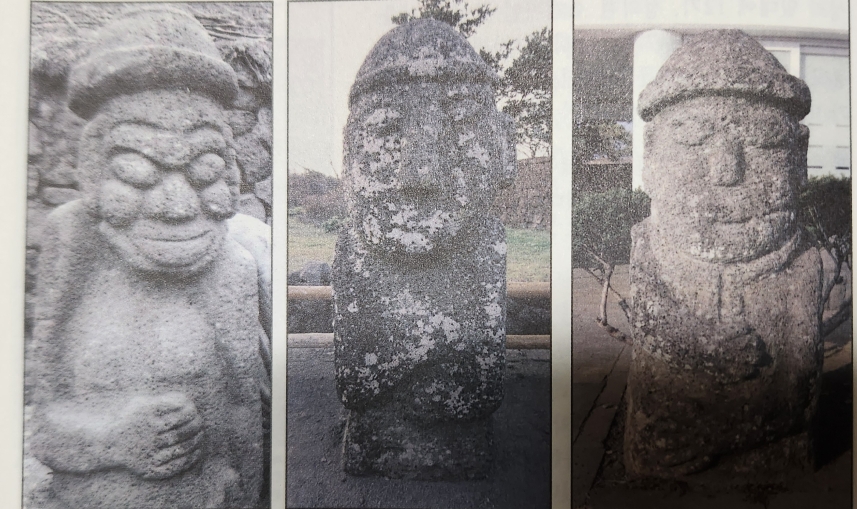

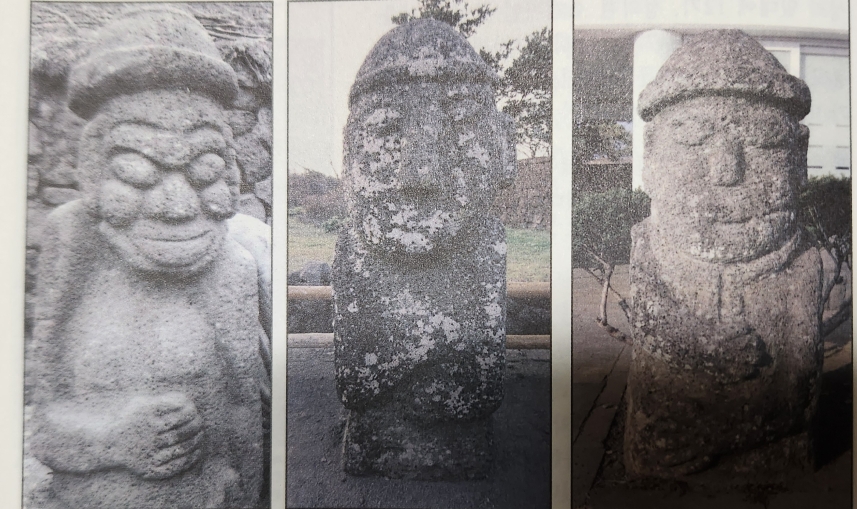

(사진 왼쪽부터) 1.제주시 동문로터리 근처 옛 삼천서당 앞 돌하르방(현용준, 1962년 촬영), 2.정의현성 남문 앞 돌하르방, 3,대정현 추사적거지 앞 돌하르방(제주의 돌문화, 이윤형, 고광민, 2006년)

■ '어디 출신 돌하르방일까' 돌하르방 감별사 되는 법

돌하르방도 출신 지역(?)마다 고유한 특색이 있다는 사실 알고 계신가요?

돌하르방은 구멍이 숭숭 난 현무암 거친 현무암 재질의 벙거지 같은 모자를 쓴 남성의 모습을 하고 있습니다.

눈은 부리부리하고 코는 뭉툭합니다.

손은 가지런히 배 위에 올려져 있습니다.

여기까지가 모든 돌하르방이 갖는 공통점이라 한다면, 이제부터는 미세한 차이점에 대해 알아보시죠.

제주목(제주시)에 있는 돌하르방의 경우 대정현(서귀포시 대정읍)과 정의현(서귀포시 표선면)과 비교해 체구가 크고 얼굴의 음각선이 깊어 강한 느낌을 갖습니다.

전체적으로 봤을 때 다른 두 지역에 비해 조형미가 뛰어난 점도 특징으로 꼽힙니다.

대중들이 흔히 생각하는 돌하르방의 이미지가 제주목의 돌하르방입니다.

이에 반해 대정현과 정의현의 돌하르방은 아담하고 소박한 맛이 있습니다.

이러한 차이는 평균 신장에서도 드러납니다.

제주목 돌하르방은 평균 181.6cm가량이고, 정의현과 대정현 돌하르방은 각각 141.4cm, 136.2cm로 차이가 납니다.

또 정의현 돌하르방은 주먹을 쥔 듯한 손 모양을 띠는 반면, 대정현 돌하르방은 손바닥을 편 모양새입니다.

제주목과 정의현의 돌하르방에는 받침석이 있는 반면, 대정현의 돌하르방에서는 받침석이 발견되지 않았습니다.

모르고 보면 비슷하지만 알고 본다면 그 미세한 차이를 느낄 수 있는 것이죠.

돌하르방

■ '코 만지면 아들 낳는다?' 돌하르방 관련 속설

제주 사람들과 함께 해온 돌하르방과 관련한 속설도 많습니다.

대표적으로 알려진 것이 돌하르방의 코를 만지면 아들을 낳는다는 이야기입니다.

그외에도 귓불은 재물운, 눈은 명예운, 모자는 관운이 들어온다는 속설이 퍼져 있는데요.

모두 돌하르방에 민간신앙이 스며들면서 형성된 이야기라고 합니다.

돌하르방의 오른손이 위에 있으면 문관, 왼손이 위에 있으면 무관이라는 이야기도 있는데, 그럴 듯한 이야기이지만 이 역시 근거 없는 낭설이라고 합니다.

기본적으로 돌하르방의 기원은 성을 지키는 무관 즉, 무인이라는 것이 전문가의 설명입니다.

김유정 미술평론가는 "돌하르방은 읍성을 지키는 의미에서 세운 것이니 무인형으로 보는 것이 타당하다"며 "손의 모양에 따라 문관과 무관을 구분했다는 기록도 존재하지 않는다"고 말했습니다.

이어 "돌하르방의 손 높이가 다른 것은 성문을 기준으로 양쪽으로 한 기씩 두 기를 한 쌍으로 돌하르방을 만드는데 한 쪽의 돌하르방과 다른 쪽의 돌하르방에 대칭성을 주기 위해 손 모양을 그렇게 만들어진 것"이라고 설명했습니다.

산타 돌하르방(생각하는정원 제공)

■ 개성만점 돌하르방 등장

시대가 흐르면서 색다른 돌하르방이 탄생해 눈길을 끕니다.

제주도내 한 관광지에서는 크리스마스 시즌이 되면 산타 눈사람이 등장해 포토존으로 인기를 끕니다.

제주로 이전한 대표적인 대기업 카카오 본사 앞에는 노트북하는 돌하르방이 방문객들을 맞고 있습니다.

몇 년 전 인터넷에서 화제가 된 일명 '슉슉 돌하르방'도 빼놓을 수 없습니다.

한때 인터넷을 뜨겁게 달궜던 이 돌하르방은 얼핏 보면 합성된 사진 같지만, 실제로 제주도내 한 호텔에 조성된 작품입니다.

이렇듯 우리와 친숙해진 돌하르방.

일명 '슉슉 돌하르방'(출처 온라인 커뮤니티)

그러나 최초의 돌하르방은 지금과 달리 민중과 거리가 먼 존재였다고 합니다.

읍성을 지키기 위해 세워진 무관의 형상인 돌하르방은 민중들에게 권위의 상징처럼 여겨졌을 것입니다.

성벽을 축조할 때처럼 돌하르방을 세울 때에도 민중의 강제동원이 뒤따랐을지도 모를 일입니다.

그런 돌하르방도 세월 속에서 '민중화'됐습니다.

제주의 돌담처럼 민중 사이로 스며들게 된 것입니다.

그 증거로 돌하르방을 차용한 구조물들이 제주 사람들의 분묘에서 발견되기도 했습니다.

성을 지키던 돌하르방이 가족을 지키기 위해 민중의 삶 속으로 들어온 것입니다.

그렇지만 기본적인 자료 자체가 부족해 돌하르방에 관한 체계적인 연구는 아직 부족한 듯합니다.

제주의 대표적 상징 중 하나인 돌하르방에 관한 관심과 연구가 절실합니다.

카카오 본사에 있는 노트북 하는 돌하르방(비짓제주 제공)

JIBS 제주방송 신동원 (dongwon@jibs.co.kr) 기자

<저작권자 © JIBS 제주방송, 무단 전재 및 재배포 금지>

- ∙ “800만이 몰렸는데, 돈은 안 썼다?”.. 내국인 700만·외국인 40% 폭증에도 ‘소비 정체’

- ∙ “휘발유 멈췄고, 경유 뛴다”.. ‘트럼프’發 기름, 8월에 진짜 ‘껑충’?

- ∙ '구치소 선배' 정청래, 특검 불응 尹에 "내가 살아봐서 아는데.."

- ∙ “전기요금 폭탄, 에어컨 하루 1시간이 갈랐다”.. 폭염에 무너진 누진제 완충선

- ∙ "한순간에 암흑으로" 제주 대규모 정전.. 차량 블랙박스로 보니 [영상]

- ∙ 무더위에 한라산 단체 등반하던 학생 탈진.. 산악사고 잇따라

- ∙ "파라솔 2만 원" 바가지 걷어낸 제주 해수욕장.. 이용객 껑충